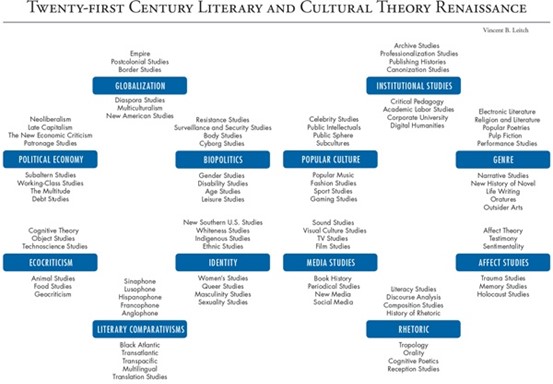

Teori sastra hari ini adalah sebuah pasar besar. Di pasar besar itu seorang kritikus boleh membeli teori sastra yang ia suka, menolak yang tidak menjadi minatnya; atau, yang belum memutuskan membeli ini atau itu, boleh melihat-lihat saja dulu. Ke haribaan pasar besar itu buku-buku bunga rampai teori sastra diproduksi dan dipasarkan dengan begitu masif dengan jumlah teori yang semakin banyak. Contohnya, Norton Anthology of Theory and Criticism, tebalnya bahkan mencapai tinggi lutut remaja: nyaris 3.000 halaman dan memuat karangan tentang teori sastra yang merentang dari abad ke-5 SM hingga abad ke-21. Kritikus sastra Vincent B. Leitch, contoh lainnya, mengklasifikasikan bentangan teori sastra yang ada di dunia saat ini ke dalam 94 rumpun teori yang dikelompokkan ke dalam 12 fokus kajian.

Gambar 1. Klasifikasi Teori Sastra Menurut Vincent B. Leitch

Sumber: Vincent B. Leitch, (2014), Literary Criticism in the 21st Century: Theory Renaissance, Bloomsbury.

Setiap rumpun, seperti Kajian Disabilitas (Disability Studies), tentu memiliki banyak teori spesifik sehingga jumlah keseluruhan teori sastra bisa mencapai ratusan, jauh lebih banyak dari apa yang terdaftar dalam diagram Leitch. Di pasar besar kritik itu, agaknya selalu ada teori untuk setiap kesempatan, termasuk juga dalam kasus penolakan atas teori—yang tentu saja adalah juga ungkapan dari suatu teori.

Kajian sastra tidak pernah kekurangan teori, termasuk juga teori tentang keterbatasan teori. Kritik atas pretensi teori untuk menjelaskan segalanya (atau apa yang biasa disebut “teori”) pun telah menjadi sebuah genre sendiri yang menghasilkan bunga rampai tebal seperti Theory’s Empire: An Anthology of Dissent yang disunting oleh Daphne Patai dan Wilfrido Corral dengan tebal 736 halaman. Dari ilustrasi ini terlihat jelas: bahkan untuk menolak teori pun diperlukan teori. Tidak ada jalan keluar nonteoretis dari teori. Situasi ini telah berkembang ke dalam perdebatan yang marak sejak awal abad ke-21 sebagai perdebatan tentang kematian teori sekaligus ketidakmungkinan kematian teori (baca, misalnya, buku After Theory karya Terry Eagleton, 2003).

Di sini muncul paradoks yang barangkali boleh disebut “paradoks teori”. Jika seorang kritikus hendak berteori, maka ia harus berteori. Jika seorang kritikus tidak hendak berteori, ia toh tetap harus berteori, yakni menjelaskan mengapa ia tidak hendak berteori atau mengapa teori tidak relevan dalam analisisnya—sesuatu yang pada akhirnya melibatkan teori implisit tentang sifat-sifat objek yang dianalisisnya, yakni teori bahwa objek itu tidak dapat diteorikan dan hanya dapat dirasakan atau diintuisikan, misalnya. Karena untuk membangun alasan bagi tidak berteori pun setiap kritikus perlu berteori, maka setiap kritikus tidak bisa tidak berteori. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari teori.

Demikian pula soalnya dengan metode. Di sini perlu diperjelas sedikit perbedaan antara teori dan metode. Merujuk pada Louis Hébert dalam Introduction to Literary Analysis: A Complete Methodology (2022: 9-10), teori adalah kumpulan asumsi tentang suatu gejala sastrawi dan tentang bagaimana gejala itu dapat diketahui, sedangkan metode adalah kumpulan langkah yang perlu diambil untuk menghasilkan pengetahuan tentang gejala tersebut. Oleh karena langkah-langkah untuk mendekati sesuatu baru bisa diambil setelah asumsi tentang hal itu dinyatakan, maka setiap metode selalu mengandung di dalamnya suatu teori, betapa pun implisit. Seorang kritikus tidak bisa memilih sebuah metode kritik tanpa, secara disadari atau tidak, memilih suatu asumsi teoretis tertentu tentang sastra.

Oleh karena teori tidak terhindarkan, maka apa yang bisa dilakukan adalah menghadapinya secara kritis. Orang perlu menjalankan stock opname, suatu inventarisasi, atas asumsi-asumsi teoretis yang digunakannya dalam mengerjakan kritik sastra. Proses itu sekaligus bertujuan untuk memeriksa keterbatasan dari teori berhadapan dengan realitas sastra yang terus berkembang dan bersenyawa dengan kompleksitas kehidupan kontemporer. Tanpa upaya semacam ini, orang tidak akan sungguh-sungguh tahu keterbatasan dari teori yang selama ini cenderung digenggamnya sebagai obat mujarab untuk segala penyakit. Dalam semangat inilah, tengara.id nomor ini memilih tema pemetaan perkembangan teori dan metode kritik sastra di Indonesia.

Pertama-tama perlu ditarik satu langkah mundur dengan memeriksa bentang perkembangan teori dan metode kritik sastra di dunia akhir-akhir ini. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan analisis bibliometris yang ditopang oleh pendekatan humaniora digital. Caranya adalah dengan menarik data dari pangkalan data artikel jurnal akademis dunia seperti Scopus. Pencarian dapat dilakukan dengan memasukkan kata kunci “literary” pada bagian judul, abstrak, atau kata kunci dengan pembatasan sebagai berikut: waktu pencarian 2013–2023, wilayah kajian pada rumpun Arts and Humanities, dan format dokumen berupa artikel (bukan editorial, ulasan buku atau book chapter). Dalam situs Scopus, Anda dapat memperoleh data ini dengan memasukkan querry berikut: TITLE-ABS-KEY ( literary ) AND PUBYEAR > 2012 AND PUBYEAR < 2024 AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “ARTS” ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ar” ) ).

Hasil pencarian itu adalah sebuah korpus yang tersusun oleh metadata 40.278 artikel yang berasal dari 3.708 jurnal, dengan 33.863 penulis, 77.612 kata kunci, dan 1.142.226 rujukan dalam daftar pustaka. Data ini kemudian dapat diolah dalam aplikasi seperti VOSviewer yang memvisualisasikan setiap kata kunci sebagai sebuah titik (dibatasi pada 1.000 kata kunci paling sering muncul), frekuensi kata kunci tersebut sebagai ukuran titik, dan kemunculan bersama sebuah kata kunci dengan kata kunci lainnya sebagai pengelompokan warna. Hasilnya adalah diagram berikut (disarankan untuk dibuka di laptop atau PC):

Gambar 2. Visualisasi Jaringan Kata Kunci Artikel Sastra di Scopus, 2013 – 2023

Gambar 2 memperlihatkan keberadaan empat klaster terbesar. Klaster hijau mengelompokkan semua kata kunci yang berkaitan dengan teori seperti pascamodernisme, fenomenologi, Marxisme, dan sebagainya. Klaster merah mengelompokkan semua kata kunci yang berkaitan dengan tema-tema identitas seperti representasi, gender, feminisme, kolonialisme, orientalisme, dan sebagainya. Klaster biru mengelompokkan semua kata kunci yang berkaitan dengan genre sastra seperti puisi, cerita rakyat, terjemahan, retorika, dan sebagainya. Klaster jingga mengelompokkan semua kata kunci yang berkaitan dengan pendidikan dan tumbuh-kembang anak seperti sastra anak, pendidikan guru, komprehensi, literasi visual, dan sebagainya.

Teori-teori yang dominan dapat diketahui berdasarkan diagram tersebut dengan melihat klaster hijau dan merah dengan ukuran terbesar. Berikut adalah sepuluh besar: (1) feminisme, (2) pascamodernisme, (3) kritik sastra etis, (4) ekokritisisme, (5) fenomenologi, (6) kosmopolitanisme, (7) pascakolonialisme, (8) psikoanalisis, (9) Marxisme, dan (10) cultural studies. Apabila parameter Color diganti dari Occurence menjadi Average Publication Year, akan tampil visualisasi berdasarkan tahun terbit. Dengan fitur ini, dapat diperiksa kata-kata kunci yang paling baru muncul (divisualisasikan dengan warna yang lebih terang). Beberapa kata kunci yang menjadi tren sejak 2020 adalah geokritisisme, distant reading, anthropocene, disability studies, settler colonialism, memory studies, dan sebagainya. Inilah tren perkembangan teori dan metode kritik sastra di dunia sepuluh tahun terakhir.

Bagaimana dengan perkembangan teori dan metode kritik sastra di Indonesia?

Sejarah kritik sastra di Indonesia ditandai dengan satu-dua perdebatan tentang teori dan metode. Hingga dasawarsa 1950-an kita belum mengalami pembicaraan yang serius tentang kritik sastra. Baru pada paruh kedua 1960 kaum sastrawan mempersoalkan cara penilaian sastra yang dilakukan kaum akademisi dan memicu perdebatan yang disebut polemik Metode Ganzheit dan Aliran Rawamangun. Polemik ini berlanjut hingga ke pertengahan 1970-an. Selanjutnya, perdebatan sastra kontekstual era 1980-an (yang terjadi hampir bersamaan dengan polemik di Barat tentang new historicism), demam pascamodernisme pada awal 1990-an, hingga masuknya cultural studies dan postcolonial studies ke dalam arus utama kajian-kajian sastra di Indonesia, perdebatan tentang manfaat pembacaan jauh (distant reading) dan pendekatan humaniora digital dalam telaah sastra, dan sebagainya.

Aneka tulisan yang terbit di tengara.id nomor ini memperlihatkan sejumlah kecenderungan perkembangan tersebut. Esai Arif Bagus Prasetyo “Ganzheit VS Rawamangun: Bertandang Kembali ke Perdebatan Kritik Sastra Indonesia,” membentangkan sejarah perdebatan antara aliran Rawamangun yang mengusung Kritik Baru (New Criticism) yang bercorak analitis dan aliran Ganzheit yang mengusung pendekatan ekspresif, menyeluruh dan menempatkan karya sebagai pencerminan dari “sosok pribadi pengarang”. Tulisan ini juga mengupas segi-segi baru dari perdebatan itu, antara lain, keserupaan antara aliran Ganzheit dan Post-Critical Turn dalam kajian sastra yang dipelopori oleh Rita Felski serta kritik sastra sebagai genre sastrawi.

Tulisan Yusri Fajar, “Membaca Kecenderungan Kritik Sastra di Indonesia: Dari Kajian Pascakolonial hingga Humaniora Digital,” mengurai kembali sejarah panjang penggunaan aneka teori dalam kritik sastra Indonesia dua dekade terakhir. Dimulai dari demam telaah psikoanalisis pada akhir 1990-an, kesenjangan antara kritik sastra akademik dan kritik sastra yang dikerjakan para sastrawan, hingga maraknya berbagai teori seperti pascakolonial, ekokritik, feminisme, gastrokritik, pendekatan sastra wisata, hingga humaniora digital. Uraiannya menunjukkan betapa kehidupan kritik sastra Indonesia diramaikan oleh keragaman teori yang terus bermunculan setiap hari.

Esai Heru Joni Putra “Pembacaan Dekat: Dari Imitasi ke Kultus Individu,” berargumen tentang pentingnya tradisi pembacaan dekat sebagai perangkat dasar kritik sastra. Ia membandingkan keperluan akan hal itu dengan upaya menguji keaslian sebuah barang yang hanya bisa dipastikan dengan cara mencermati setiap detailnya satu per satu. Heru juga memperlihatkan bahwa pembacaan dekat tidak bertentangan dengan Kajian Budaya atau kritik sastra yang bercorak politis. Aneka pendekatan itu dapat dipadukan untuk menghasilkan kritik sastra yang lebih menyeluruh dan berimbang, memperhatikan teks sekaligus konteks. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan bahwa pembacaan dekat dapat mengatasi kultus individu dengan cara berfokus pada koherensi internal teks tanpa menyeret masuk biografi sastrawannya.

Tulisan Dewi Anggraeni “Sastra Bandingan, Mobilitas Gagasan, dan Para Pelanggar Batas” memberikan perspektif yang lebih global pada keragaman teori dan pendekatan kritik sastra yang diangkat dalam tengara.id nomor ini. Ia menyoroti perkembangan sastra bandingan di Indonesia serta memberi perhatian khusus pada sastra berlatar Jepang yang ternyata banyak dikerjakan di luar Jepang, termasuk di Indonesia. Dewi memperlihatkan secara meyakinkan bahwa di tengah zaman yang serba-terhubung ini, tidak masuk akal lagi membatasi kajian sastra bandingan pada batas-batas negara karena justru semangat sastra bandingan itu adalah menerabas sekat-sekat geografis dan bahasa.

Pada rubrik Marginalia, tengara.id nomor ini menghadirkan tulisan Irsyad Ridho, “Mengunjungi Lagi Wellek dan Warren”. Tulisan ini merupakan sebuah tinjauan sistematis atas buku Theory of Literature karya Rene Wellek dan Austin Warren terbit pertama kali dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia pada awal 1989. Diktat teori sastra ini sangat berpengaruh di Indonesia dan menjadi rujukan paling dasar, dalam semangat Kritik Baru, bagi generasi demi generasi mahasiswa sastra di Indonesia. Selain menunjukkan pengaruh buku itu, Irsyad juga memperlihatkan keragaman teori sastra baru yang belum terpetakan di dalamnya serta keperluan untuk membuat suatu pendasaran baru terhadap aneka teori sastra yang ada.

Nomor ini juga menurunkan wawancara dengan Melani Budianta, Guru Besar Sastra Inggris di Universitas Indonesia. Dalam wawancara ini, “Melani Budianta: Kritik Sastra, Kajian Budaya, dan Ekosistem Sastra Indonesia,” Melani mengisahkan aneka hal, mulai dari perjalanannya berjumpa dengan sastra untuk pertama kalinya melalui buku-buku bacaan hingga kesibukannya belakangan ini menekuni isu-isu gerakan literasi berbasis jaringan kampung. Ia juga menceritakan situasi wacana sastra di kampus pada dekade 1970-an, yakni ketika perdebatan aliran Ganzheit versus aliran Rawamangun sedang hangat-hangatnya, situasi peralihan institusional dari Fakultas Sastra ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya pada era 1980-an, serta proses masuknya ide-ide Kajian Budaya dan pascakolonialisme ke Indonesia sepanjang dekade 1990-an. Selain itu, ia juga mencatat tanggapan kritis terhadap kecenderungan teori yang berlebihan, sebuah tanggapan yang diwujudkan lewat pendirian jejaring Inter–Asia Cultural Studies yang mempromosikan upaya-upaya menteorikan praktik dan bukan sekadar mempraktikkan teori.

Pembaca yang budiman, selamat membaca!

tengara.id

tengara.id adalah upaya strategis untuk meningkatkan kualitas karya sastra Indonesia melalui pembacaan, pembedahan, dan penilaian yang dilakukan dengan landasan argumen dan teori yang bermutu.