Bahasa Melayu dan Dunia Persuratan Nusantara

Ketika saya menerima email dari redaksi tengara.id yang meminta saya menulis artikel tentang bahasa Melayu dalam dunia persuratan, saya hampir langsung menolak—tentu saja secara sopan santun—dengan memberi alasan sibuk sekali, sudah banyak permintaan menulis artikel, terlalu banyak kerja kantor, dan sebagainya. (Catatan penting: semua alasan ini bukan buat-buatan, sungguh benar.) Akan tetapi, kemudian saya membaca dengan teliti kerangka acuan kerja (terms of reference) yang disediakan, dan saya terkesan sekali. Dewan redaksi menguraikan sejumlah pertanyaan tentang peran bahasa Melayu sepanjang zaman, yang sebegitu mendalam, dan mencerminkan pengertian bidang ilmu ini yang tajam, serta kesadaran sungguh-sungguh tentang keberadaan sekian banyak lapisan dan pengelompokan wilayah dan tempat yang harus ditelusuri ketika membahas soal bahasa. Pendek kata, pengertian ilmiah yang tecermin dalam kerangka acuan kerja dari majalah daring baru tengara.id ini lebih mendalam dan menarik secara intelektual daripada undangan menulis atau berwebinar dari sekian banyak perguruan tinggi.

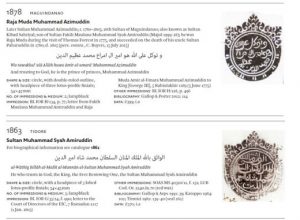

Namun, masih ada kendala lain (bagi saya) untuk memenuhi undangan ini. Yang pertama, saya diminta menulis dengan “gaya esai mengalir, bukan makalah ilmiah”. Sejauh ini, semua tulisan panjang saya menyerupai buku atau makalah ilmiah, yang berfungsi untuk merekam dan menyodorkan penemuan baru di bidang kajian pernaskahan, dilengkapi puluhan rujukan bibliografis, dengan harapan manfaatnya akan tetap bertahan sampai masa depan (for posterity). Kan, buku terbaru saya—Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia: Content, Form, Context, Catalogue (Cap Melayu dari Dunia Islam Asia Tenggara: Konteks, Bentuk, Isi, Katalog), terbitan Singapura: NUS Press bekerja sama dengan The British Library/Jakarta: Yayasan Lontar, 2019—adalah katalog 2.168 cap atau stempel Melayu, yang jelas bukan bahan yang enak dibaca sebelum tidur. Bahkan buku setebal 783 halaman ini terlalu berat untuk dipegang lebih dari lima menit jika menjaga kesehatan lengan dan punggung, dan lebih berfungsi sebagai sumber rujukan. Untuk tulisan ilmiah golongan ini, tidaklah penting jika gaya tulisan agak kaku dan membosankan dan tidak menarik perhatian umum, asal isi merupakan sumbangan ilmiah yang baru, teliti, dan bermutu. Walaupun hanya dua atau tiga orang yang kelak membacanya, biarpun baru dihargai puluhan tahun kemudian, asal tulisan tetap memenuhi harapan dua-tiga pembaca itu, penulis ilmiah boleh merasa puas! (Saya teringat pada novel yang baru selesai saya baca, yang bagus sekali: Trustee from the Toolroom [Pengurus Wakaf dari Bengkel] karangan Nevil Shute. Seorang insinyur bekerja hanya dengan menulis artikel teknis tentang mesin skala kecil sekali, untuk majalah hobi Miniature Mechanic [Juru Mekanik Mini]. Walaupun gajinya sangat rendah, ia tetap tekun dan rajin menulis artikel terperinci dengan instruksi membina berbagai macam mesin, motor, dan diesel berukuran mini. Ketika sang insinyur menghadapi masalah pribadi yang memerlukan pengeluaran yang jauh di atas kemampuan keuangannya, ternyata ada penggemarnya di seluruh dunia—termasuk jutawan—yang begitu menghargai tulisannya, sehingga bantuan mengalir dari segala penjuru, dan akhirnya tujuannya tercapai.) Walaupun antara penggemar cap dan naskah Melayu belum tentu terbilang yang kaya-raya, taraf penulisan untuk “buku ilmiah” tetap disesuaikan dengan keperluan pembaca, dan berbeda sekali dari yang diharapkan untuk “esai mengalir”, yang jangkauannya seharusnya jauh lebih luas.

Halangan lain adalah permintaan menulis “dalam bahasa Indonesia yang baik”. Hampir semua tulisan dan terbitan saya dihasilkan dalam bahasa Inggris, bahasa ibu saya. Walaupun sepanjang karier, fokus penelitian saya adalah segala macam bahan berbahasa Melayu, saya tetap meragukan kemampuan saya untuk menulis artikel berbahasa Indonesia (atau bahasa Melayu) dengan taraf nuansa halus yang sama dibanding dengan tulisan berbahasa Inggris. Tentu saja, yang saya khawatirkan sama sekali bukan kecocokan bahasa Indonesia untuk menyampaikan dan menggambarkan hal-hal yang teliti dan perbedaan yang halus, malah sebaliknya, pokok masalahnya adalah kekurangan saya sendiri untuk menguasai segala manifestasi bahasa Indonesia yang sebegitu kaya. Tetapi, akhirnya saya putuskan untuk menerima undangan untuk menulis makalah—maaf, esai mengalir—ini, dengan memohon maaf sebelumnya atas sembarang kekurangan dan kekhilafan bahasa yang mungkin akan mengganggu kesenangan dan kelancaran pembacaannya.

Kiranya tempat yang baik untuk mulai adalah dengan mengulangi kerangka acuan kerja tengara.id yang disebut tadi (yang ternyata mengalir dari pena Mas Zen Hae), supaya para pembaca bisa membaca juga catatan yang begitu menarik perhatian saya:

Apa dan bagaimana bahasa Melayu saat itu? Apakah bahasa Melayu yang berkembang itu terbilang seragam atau berbeda-beda dari satu kerajaan ke kerajaan lain? Sebagai lingua franca bagaimana cikal-bakal bahasa Melayu di Nusantara? Apakah akarnya memang ada di Riau atau Semenanjung Malaya? Bagaimana bahasa Melayu menyerap kosakata setempat yang bukan bahasa Melayu untuk memperkuat dirinya? Misalnya, seberapa besar unsur serapan bahasa lokal (dan Arab) dalam surat berbahasa Melayu yang ditulis di Ternate dengan yang ditulis di Johor? Apakah bahasa Melayu tertulis sebagaimana dalam surat adalah juga bahasa Melayu yang dipercakapkan masyarakat umum di pasar dan pelabuhan, misalnya? Bagaimana faktor serapan bahasa asing (Arab, Persia, Sanskerta, Portugis, Belanda, Inggris, dll.) dalam persuratan itu? Bagaimana jika ditelaah anasir intrinsik surat-surat itu: salam pembuka, perkenalan, isi surat, salam penutup? Apakah ada contoh surat terbaik dari kerajaan/kesultanan mana? Kenapa surat itu menjadi yang terbaik? Seberapa jauh perkembangan bahasa Melayu dari yang dituliskan dalam prasasti dengan yang dituliskan dalam surat-surat kerajaan/kesultanan? Apakah ada ahli bahasa Melayu di tiap kerajaan? Apakah sudah ada studi ilmiah tentang bahasa Melayu saat itu? Apakah ada peran linguis Barat yang memperkuat bahasa Melayu dalam dunia persuratan saat itu? Penulisan kamus, tata bahasa, hingga acuan kebahasaan lainnya?

Terus terang, saya bukan seorang ahli linguistik, dan banyak dari pertanyaan di atas yang saya sendiri tidak bisa menjawab (dan bahkan ikut juga ingin tahu jawabannya!). Bagi saya, kajian bahasa bukanlah cabang tersendiri melainkan merupakan kunci pintu untuk mengakses bahan tertulis dari masa lampau, yang akan dapat menyinari lampu pada masyarakat di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Jadi dari rangkaian pertanyaan di atas, saya akan hanya memilih beberapa untuk dijawab, dan melompat dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain, melalui pembahasan tiga pokok utama—konsep Nusantara, dunia persuratan, dan surat Melayu—diselingi cerita tentang pengalaman pribadi meneliti naskah. Harapan saya perjalanan berliku-liku ini akan akhirnya dapat membawa sedikit penerangan atas pertanyaan mendasar di atas, yaitu: Apa dan bagaimana bahasa Melayu saat itu?

Perjalanan Pribadi

Latar belakang kekeluargaan saya berakar di Asia: ibu berwarga negara Malaysia, berdarah Cina, berasal dari kota kecil bernama Canglun di bagian utara negeri Kedah, dekat perbatasan dengan Muangthai. Kakek saya pemilik toko kecil (di Malaysia disebut “kedai runcit”), di Pekan Lama, Canglun, dan ibu berhijrah ke Singapura untuk menjadi guru. Di sana kedapatan jodoh, karena ayah tengah berkelana dunia, dari Inggris ke Kanada, Amerika Serikat, dan Australia, dan saat itu sedang mengajar bahasa Inggris di sekolah Cina di Singapura. Saya lahir di Inggris pada 1961, tetapi ketika berusia lima tahun, keluarga kami pindah ke Brunei Darussalam. Ayah bertugas sebagai kepala sekolah pemerintahan, Sekolah Sufri Bolkiah, di kota kecil Tutong, dan kemudian menjadi nazir atau pengawas sekolah, sedangkan ibu membuka taman kanak-kanak, Happy Kindergarten.

Dengan pengalaman dibesarkan di Brunei, bahasa Melayu tidak menjadi bahasa asing bagi saya. Tetapi bidang penelitian alam Melayu bukan cita-cita sejak kecil; sebaliknya, waktu muda, sejarah agak membosankan. Di sekolah saya lebih tertarik pada mata pelajaran ilmu pasti, sehingga memilih kuliah di bidang Matematika di Universitas Bristol di Inggris.

Namun demikian, pengalaman yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya adalah kesempatan tinggal di Indonesia pada usia 17 tahun, selama delapan bulan sebelum kuliah, dengan hasil jatuh cinta dengan Indonesia. Masa-masa itu dihabiskan di Lembang, mengajar bahasa Inggris di Biara Karmel, sambil belajar bahasa Indonesia dan menikmati keindahan alam tanah Sunda di sekitar Bandung, dilingkari sawah dan gunung api. Setelah tamat S1 saya mengikuti panggilan hati dan beralih ke bidang serba-baru untuk kuliah S2: kajian Indonesia dan Melayu (MA in Indonesian and Malay Studies), di satu-satunya perguruan tinggi di Inggris yang menawarkan mata pelajaran itu, School of Oriental and African Studies (SOAS), Universitas London.

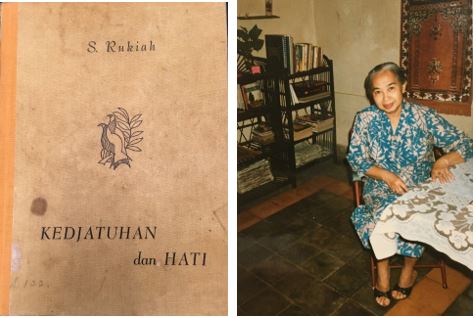

Di SOAS saya belajar membaca dan menulis tulisan Jawi—aksara Arab untuk penulisan bahasa Melayu—dan mencicipi betapa nikmat mempelajari bidang yang benar-benar menarik perhatian, dibandingkan dengan studi Matematika, yang setiap ulangan atau tugas kuliah dihadapi sebagai siksaan yang terpaksa dilalui. Untuk tesis saya menulis tentang S. Rukiah, penulis wanita Indonesia yang unggul, yang menghasilkan novel luar biasa penting Kejatuhan dan Hati (1950) dan kumpulan puisi dan cerpen Tandus (1952).

Setamat dari SOAS, saya bekerja satu tahun sebagai produser senior di BBC World Service bagian Indonesia dan Melayu, dan tugas pertama saya adalah untuk menerjemahkan seri wawancara sejarah revolusi Gelora Api Indonesia (1986), yang kemudian terbit dalam bahasa Inggris sebagai Born in Fire (1988), dengan editor Colin Wild dan Peter Carey.

Waktu itu, penelitian saya masih berfokus pada sastra Indonesia modern, sehingga saya mulai penelitian S3 di SOAS tentang novel sejarah Indonesia. Pada zaman Orde Baru, rupanya novel sejarah merupakan salah satu dari hanya sedikit sarana yang tersedia untuk mengomentari perkembangan masyarakat.

Pilihan topik ini terinspirasi oleh novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y.B. Mangunwijaya, novel sejarah berlatar Maluku Utara, dengan penguasaan berbagai register suara yang luar biasa hebat, dari suara pegawai Portugis (ikan raksasa, sang hiu) dan menteri tinggi di kalangan istana tetangga Ternate dan Tidore (ikan ido), sampai ke para petani dan nelayan di pesisir Halmahera (ikan cilik alias homa) yang sepanjang abad diperlakukan sewenang-wenang oleh kedua kerajaan itu yang senantiasa bersaing. Buku itu kebetulan saya dapati di satu toko kecil di Tobelo, Halmahera Utara, dan membacanya sangat memperkaya pengembaraan saya di lautan Maluku. Ada beberapa novel sejarah lain yang masuk korpus studi, termasuk I Swasta Setahun di Bedahlu karya A.A. Panji Tisna, Tanah Semenanjung karya Putu Praba Darana, Raja Kecil karya Rosihan Anwar, Meurah Djohan karya A. Hasjmy dan Pejuang-Pejuang Kali Pepe karangan Djamil Suherman, dan banyak lagi. Terus terang kebanyakannya tidak begitu memuaskan, dan yang jelas merajalela atas korpus kecil ini ialah keempat novel Pramoedya yang waktu itu baru terbit: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Tetapi, pada 1988, ketika saya sempat bertemu dengan Pak Pram di rumahnya, beliau menunjukkan jari kepada satu kelompok jilid kertas setinggi kursi, dan bilang “Itu semua novel sejarah yang belum terbit.” Saat itu saya sadar penelitan bidang ini tidak akan lagi merupakan studi novel sejarah Indonesia secara seimbang, tetapi akan menjadi studi karya Pramoedya Ananta Toer. Sedikit demi sedikit saya tinggalkan rencana meneliti novel sejarah Indonesia, juga karena saya dapat kerja baru yang lebih menyeret saya ke dunia sejarah nyata, bukan “hanya” dunia novel sejarah.

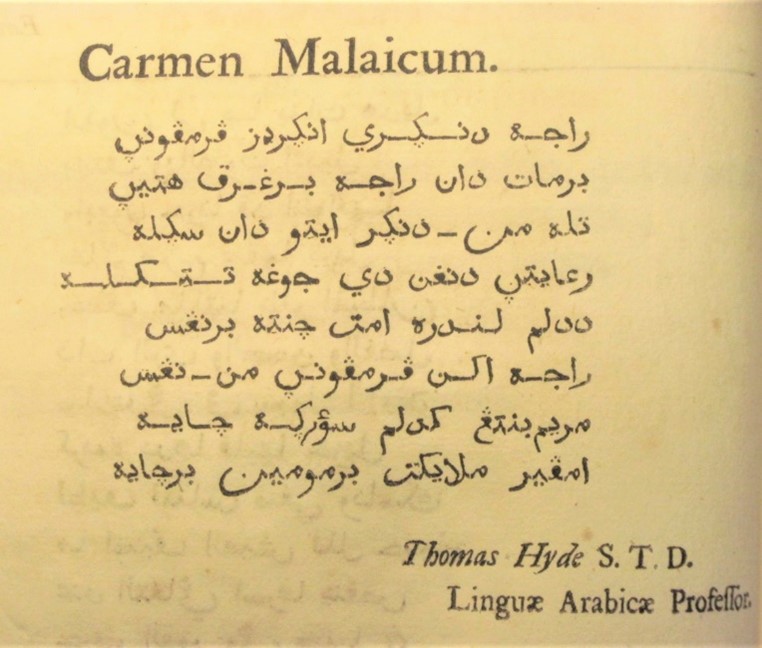

Pada 1986, saya mulai bekerja di Perpustakaan Nasional Inggris, British Library, di London, sebagai Kurator untuk Maritim Asia Tenggara, yaitu koleksi Melayu-Indonesia. Bidang baru yang mula-mula menarik perhatian saya adalah percetakan Melayu awal, karena sebelumnya saya tidak menyangka bahwa pada abad ke-19 ada buku Melayu yang dicetak bukan hanya di pusat metropolitan seperti Singapura dan Batavia, tetapi juga di Ambon awal 1834, di Kupang pada 1838 dan di Banjarmasin pada 1853, semuanya berkat usaha pendakwa Kristen. Bahkan ada juga puisi berbahasa Melayu berhuruf Jawi yang dicetak di Oxford pada 1695! Dalam buku peringatan Ratu Inggris Queen Mary yang baru meninggal, banyak dosen Universitas Oxford mengarang puisi peringatan dalam bahasa yang dikuasai masing-masing, termasuk bahasa Anglo-Saxon, Yunani, Arab, Persia, Koptik, Etiopia—bahkan Melayu. Ternyata Oxford-lah tempat percetakan bahasa Melayu dengan huruf Jawi yang paling awal.

Lepas dari segala kemungkinan baru yang dibawa teknologi percetakan, makin lama saya semakin terpesona oleh dunia pernaskahan. Arti naskah—atau dalam bahasa Inggris, manuscript—berarti sesuatu yang ditulis dengan tangan, tidak dicetak. Dengan demikian, berbeda dari buku cetak yang bisa ada ratusan atau ribuan kembarnya, setiap manuskrip itu lain daripada yang lain; walaupun mengandungi teks yang sama, sudah pasti ada perbedaan, biar sekecil apa pun. Makanya, setiap naskah punya makna dan nilai sendiri, yang tergantung pada isi, usia dan pengertian konteks sejarah atau keadaan yang menciptakannya.

Sebagai kurator dan sarjana, kesempatan untuk meneliti dan menerbitkan sebuah naskah—baik berupa buku maupun surat—sehingga isinya dapat “hidup kembali” setelah sekian banyak tahun sejak ditulis, membawa kepuasan yang sangat mendalam. Peti khazanah begitu kaya: di seluruh dunia, masih ada puluhan ribu naskah Nusantara, dan kebanyakannya belum pernah dibaca, diteliti, atau diterbitkan.

Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang kolektor terkemuka dari Singapura, yang begitu bersemangat mengumpulkan berbagai jenis barang kuno. Mulai dengan perangko, kemudian dia mengumpulkan amplop juga, dan karena banyak amplop berperangko yang ditawarkan kepadanya masih mengandung isi, dia pun mulai mengoleksi berbagai macam surat lama, sehingga belakangan sekali bidang baru yang memikatnya ialah seni lukisan modern.

Dalam percakapan, saya mengutarakan pikiran bahwa pengalaman saya bekerja di British Library telah mematikan keinginan atau dorongan untuk memiliki sendiri barang berharga seperti naskah, karena saya percaya tempat yang paling layak adalah di perpustakaan atau museum, yang bisa menjamin keselamatannya untuk selama-lamanya. (Patut dicatat, sang kolektor ini juga seorang dermawan yang besar hati, dan sebagian koleksinya sudah diberikan kepada berbagai lembaga negara.) Tetapi kesenangan yang sama yang dia dapati dari menemukan, membeli, dan memiliki suatu naskah, saya dapati jika bisa menjadi orang pertama yang menerbitkannya.

Di British Library saya bertanggung jawab atas koleksi naskah sebanyak sekitar 500 naskah, terutama dalam bahasa Jawa, Jawa Kuno, Melayu, Batak, Bugis, dan Bali, bersama satu-dua naskah berbahasa Aceh, Lampung, Makassar, Tausug, dan Maguindanao. Semua naskah terdaftar dalam katalog Indonesian Manuscripts in Great Britain yang diusahakan pada 1977 oleh dua pakar, Merle Ricklefs dan P. Voorhoeve, kemudian diterbitkan ulang dengan tambahan pada 2014. Sebagaimana diterangkan di atas, saya bukan ahli linguistik: bagi saya, belajar bahasa tidaklah gampang. Untuk naskah berbahasa lain daripada Melayu, yang saya kuasai bukanlah bahasa itu tetapi jaringan teman yang hebat, kesemuanya ahli bahasa yang bukan hanya pandai tetapi murah hati dan—penting sekali—cepat membalas email (ketiga sifat ini tidak senantiasa terdapat pada tokoh yang sama!). Misalnya, untuk pertanyaan mengenai naskah Batak saya selalu menghubungi Uli Kozok di Hawaii—dan selalu mendapat jawaban paling tidak dalam waktu 24 jam; untuk bahasa Jawa huruf pegon dan bahasa Arab saya berpegang kepada Ali Akbar; dan untuk bahasa Bugis saya lari kepada Campbell Macknight di Canberra. Hampir semua naskah Indonesia di British Library sudah atau sedang didigitalkan, sehingga bisa diakses penuh secara daring. (Baca lagi dengan klik: tautan.)

Membayangkan Nusantara

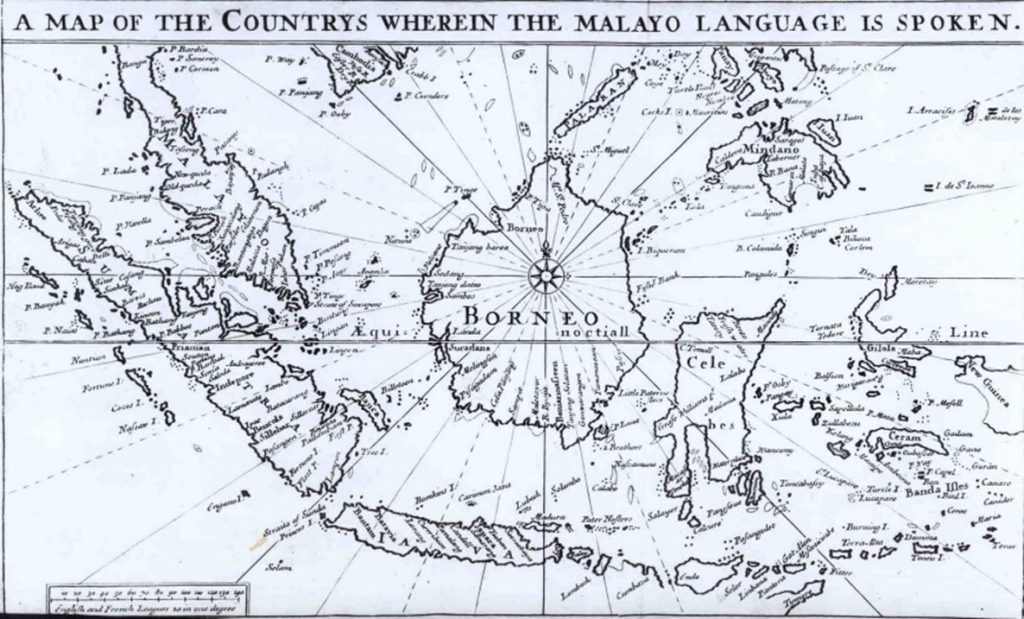

Kembali ke deretan pertanyaan yang dilontarkan di atas, boleh dikatakan semuanya berpusat pada peranan bahasa Melayu di Nusantara. Sebetulnya, istilah “Nusantara” memerlukan pembahasan tersendiri. Dalam semua tulisan saya senantiasa menggunakan istilah “Nusantara” dalam pengertian yang sangat luas, mencakup seluruh wilayah maritim Asia Tenggara yang jelas punya persamaan kebudayaan. Hubungan kebudayaan ini secara garis besar bersangkutan dengan keberadaan (tetapi tidak identik dengan) agama Islam, tetapi penghubung yang paling menonjol ialah peranan bahasa Melayu di seluruh wilayah ini sebagai bahasa perantara atau lingua franca untuk keperluan perdagangan, komunikasi, dan penyebaran agama. Kenyataan ini digambarkan dan diungkapkan secara tepat sekali dalam sebuah peta ciptaan Thomas Bowrey, pedagang Inggris yang menyusun kamus Inggris-Melayu yang pertama, A Dictionary English and Malayo, Malayo, and English, yang diterbitkan di London pada 1701. Petanya berjudul A map of the countrys wherein the Malayo language is spoken (Peta Negeri Tempat Bahasa Melayu Digunakan), dan merangkum seluruh kepulauan Asia Tenggara dari Sumatra di arah barat hingga Papua di arah timur, menjangkau Semenanjung Melayu serta bagian selatan Thailand dan Kamboja, dan kepulauan Filipina. Justru karena peranan penting bahasa Melayu, wilayah luas ini sering pula dinamai sebagai “dunia Melayu” (the Malay world) dan “kepulauan Melayu” (the Malay Archipelago), atau “maritim Asia Tenggara” (maritime Southeast Asia)—ataupun “Nusantara”, suatu istilah yang pendek, tepat, dan cocok sekali.

Namun, sepertinya penggunaan dan pengertian istilah “Nusantara” di Indonesia makin lama makin menyempit. Saya selalu ingat pengalaman memberi ceramah di Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal di Jakarta tentang naskah mushaf Al-Qur’an berhias dari seluruh Nusantara sekitar 2011. Setelah saya selesai berbicara, pertanyaan pertama dilontarkan tuan rumah, kepala instansi tersebut, yang bertanya, “Judul presentasi ini ‘Kesenian Naskah Mushaf Al-Qur’an di Nusantara’, tetapi mengapa Anda membahas naskah dari Patani dan Mindanao?” Baru pada saat itu saya sadar bahwa di Indonesia, pengertian istilah “Nusantara” identik dengan “Indonesia”—walaupun dengan demikian, tidak ada manfaat atau keperluan untuk menggunakan istilah khusus ini; kenapa tidak langsung saja menggunakan “Indonesia”? Baru-baru ini, rupanya pengertian kata Nusantara di Indonesia akan berubah lagi, menjadi lebih sempit lagi, sehingga berfungsi hanya untuk menunjukkan sebuah metropolis baru di Kalimantan Timur.

Sebenarnya terasa perlu sekali—untuk kajian berbagai bidang seperti sejarah, antropologi, linguistik, dan kesusastraan—satu istilah yang bisa merujuk pada wilayah luas ini, pada zaman sebelum kelahiran negara-negara modern di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan lain-lain, serta perbatasan antarabangsa yang ditetapkan sekarang ini yang kadang-kadang berfungsi untuk memisahkan masyarakat yang selama berabad-abad saling menganggap sebagai “kerabat”. Walaupun kesatuan budaya wilayah ini tercermin paling jelas dalam penggunaan bahasa Melayu, ini bukanlah satu-satunya manifestasi perikatan, yang dapat juga dilihat dalam berbagai bidang seperti persuratan, kesenian, dan adat-istiadat.

Topik disertasi S3 saya di SOAS pada 2002 ialah cap Melayu, yang dapat dipahami sebagai cap (atau stempel) dari Asia Tenggara yang mengandung tulisan beraksara Arab, yang akhirnya menghasilkan buku tebal Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia (2019). Ternyata cap atau stempel (saya selalu cenderung menggunakan nama Melayu asli, cap, dibanding stempel atau zegel yang adalah kata pinjaman bahasa Belanda) Melayu ini dihasilkan di seluruh wilayah yang identik dengan apa yang digambarkan dalam peta “dunia Melayu” ciptaan Thomas Bowrey. Jadi selain ratusan cap Melayu dari Sumatra, Semenanjung Melayu, Borneo/Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Jawa, ada juga cukup banyak cap Melayu dari kerajaan Sulu, Buayan, dan Maguindanao di Filipina Selatan, serta beberapa dari daerah Patani, Ligor, dan Reman di Thailand diiringi satu contoh dari negeri Kamboja. Bahkan ada pula cap Melayu, dengan tulisan berhuruf Arab dari Kerajaan Buleleng di Bali, yang rajanya penganut agama Hindu, dan dari raja Batak Si Singamangaraja XII, yang memperlihatkan bahwa hubungan kebudayaan dan persuratan dapat mengatasi perbedaan agama.

Salah satu bidang lagi penelitian saya ialah unsur kesenian dalam naskah mushaf Al-Qur’an di Asia Tenggara. Dari segi kesenian, jelas dapat dipastikan persamaan gaya hiasan antara mushaf Al-Qur’an dari Patani dan daerah Muslim yang lain di Thailand, dengan mushaf yang dihasilkan di negeri Kelantan sampai ke Terengganu pada Pantai Timur Semenanjung Melayu. Gaya istimewa ini, yang biasa disebut sebagai gaya “Patani”, bahkan sampai memengaruhi sebuah naskah mushaf yang indah dan halus sekali yang disimpan di Masjid istana Tidore. Selain itu, dapat diperhatikan hubungan kesenian yang sangat erat antara bingkai berhias dalam naskah mushaf Al-Qur’an dari Mindanao dengan yang ditemui di Maluku dan Kalimantan, yang kesemuanya bisa dikelompokkan terpengaruh gaya perantauan Sulawesi. Jadi, bukan hanya dalam naskah berbahasa lokal, bahkan dalam naskah mushaf Al-Qur’an pun yang berbahasa Arab, unsur keseniannya ternyata berakar kepada rasa estetika serantau Nusantara.

Dunia Persuratan Nusantara

Wilayah luas Nusantara menghasilkan dunia persuratan yang sangat kaya dan beragam. Namun, dari ratusan bahasa di Nusantara, mungkin hanya sekitar dua puluh bahasa yang menghasilkan tradisi persuratan alias pernaskahan.

Naskah berbahasa daerah seperti Aceh, Minangkabau, Batak, Lampung, Rejang, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Sasak, Bugis, Makassar, Wolio, Ternate, dan bahasa-bahasa Filipina seperti Tausug, Maranao, dan Maguindanao rata-rata terdapat terutama di daerah tuturan bahasa tersebut. Sedangkan naskah berbahasa Melayu yang didapati di seluruh kawasan ini, sehingga sering kita susah untuk memastikan apakah sebuah naskah Melayu berasal dari Sumatra atau Selangor atau Sambas atau Sumbawa. Kesemua naskah berbahasa Nusantara ditulis dengan berbagai macam aksara atau huruf, tetapi tidak ada aksara asli Nusantara: semua jenis aksara yang digunakan berasal dari tiga kelompok aksara asing yang dalam proses peminjaman disesuaikan dengan keperluan bahasa di Nusantara.

Kelompok pertama dan paling tua adalah aksara keluarga India, yang ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan; kemudian aksara keturunan Arab, yang ditulis dari kanan ke kiri; dan yang terakhir dan terkini, aksara Latin atau Rumi dari Eropah, yang akhirnya menjadi dominan dewasa ini. Dalam kelompok pertama, berakarkan aksara Brahmi selatan dari India muncullah aksara Kawi yang digunakan untuk bahasa Melayu Kuno, Jawa Kuno, dan Sunda Kuno. Lama-kelamaan Kawi disusul oleh aksara Jawa dan Bali; semua aksara Sumatra, termasuk Batak, Lampung, dan berbagai jenis surat ulu dari Sumatra Selatan; dan aksara Bugis-Makassar, dengan cabangnya huruf baybayin di Filipina. Berbagai aksara bisa digunakan untuk bahasa yang sama: bahasa Jawa bisa ditulis dengan huruf Jawa (hanacaraka), huruf Arab (pegon), atau huruf Latin, sedangkan bahasa Bugis bisa ditulis dengan huruf Bugis (lontaraq), huruf Arab (serang) atau huruf Latin.

Dalam kelompok kedua, aksara bahasa Arab ditambah dengan beberapa huruf buatan baru untuk memenuhi keperluan fonetik bahasa Melayu, dan juga berbagai bahasa Nusantara yang lain. Misalnya, bahasa Melayu memerlukan penambahan lima huruf baru untuk melambangkan bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Arab, yaitu ca, pa, ga, nga, dan nya, semua dibuat dengan penambahan titik kepada bentuk huruf Arab yang sudah tersedia, dan sistem aksara ini dinamakana Jawi. Istilah “Jawi” ini berasal dari kebiasaan orang Arab di Tanah Suci memanggil semua orang Islam dari Asia Tenggara—termasuk calon haji dan penuntut ilmu yang akan menghabiskan bertahun-tahun belajar di Mekah dan Madinah—dengan sebutan “Jawa”, dan penuturannya “bahasa Jawi”, sehingga banyak ulama se-Nusantara yang menambah nisba “al-Jawi” pada ujung namanya. Pada 1663, ulama Aceh terkenal Syaikh Abdul Rauf Singkel (yang waktu itu lebih fasih berbahasa Arab daripada bahasa Melayu akibat bermukim di Hijaz lebih dari dua puluh tahun) mengarang kitab fikih berbahasa Melayu Mirat al-Thullab, dan diterangkannya bahwa karya itu “di-Jawi-kan”. Biar bagaimanapun, sebutan “Jawi” untuk huruf Arab-Melayu tidak senantiasa dimengerti di semua tempat sekarang. Beberapa tahun yang lalu, pada bengkel pernaskahan Melayu di Jambi, saya banyak menyebut tentang “huruf Jawi” atau “aksara Jawi”, tetapi terasa tidak banyak sambutan dari hadirin. Sambil makan siang, salah seorang panitia dengan ketawa kecil menyampaikan kepada saya, “Di sini Jawi berarti kerbau.” Barulah saya teringat akan Pacu Jawi, lomba sapi di Sumatra Barat yang terkenal itu. Sejak waktu itu, saya lebih berhati-hati, selalu menjelaskan huruf Jawi sebagai aksara Arab-Melayu untuk menghindari salah mengerti.

Selain keanekaragaman bahasa dan aksara dalam naskah Nusantara, harus diingat bahwa wilayah ini juga menghasilkan ribuan naskah berbahasa asing, yang tidak kalah pentingnya untuk wawasan lengkap tentang dunia persuratan Nusantara.

Bahasa asing yang paling penting tidak lain dari bahasa Arab, bahasa kunci untuk segala ilmu yang bersangkutan dengan agama Islam, terutama untuk Al-Qur’an. Sampai sekarang masih ada ribuan naskah berbahasa Arab yang tersimpan di seluruh Nusantara, tersebar di koleksi mesjid, surau dan pesantren, atau di rumah orang. Malah ada sangkaan bahwa jumlah naskah berbahasa Arab yang pernah dihasilkan di Nusantara sepanjang zaman bisa melebihi jumlah naskah dalam berbagai bahasa daerah Nusantara.

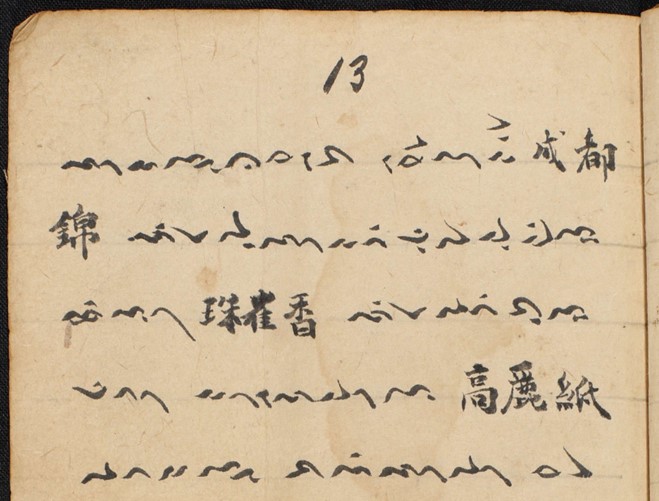

Dalam skala yang lebih kecil, ada juga naskah berbahasa Cina dan berbahasa Eropa termasuk Belanda dan Inggris. Bahkan sekali-sekali kita bisa bertemu pula dengan naskah berbahasa Persia atau Sanskerta dan bahasa India yang lain seperti Urdu dan Tamil, yang dihasilkan di Asia Tenggara. Semua kelompok naskah ini hampir belum pernah disentuh sama sekali oleh peneliti.

Di antara penyebab “pelihatan sempit” para peneliti naskah ialah karena selama lebih dari satu setengah abad, pengertian “dunia pernaskahan Nusantara” secara garis besar terbentuk oleh profil koleksi naskah yang tersimpan dalam perpustakaan di Eropa, seperti di Belanda, Jerman, Prancis dan Inggris, serta koleksi di Jakarta yang terbina pada zaman kolonial.

Semua koleksi ini sebetulnya lebih mencerminkan minat para sarjana Barat terutama pada zaman Pencerahan, yang sangat tertarik dengan hasil ciptaan asli dalam bahasa lokal, khusus di bidang kesusastraan, sejarah dan adat, daripada kenyataan budaya tulis di Nusantara. Dan, nota bene, para sarjana ini umumnya bukan hanya tidak tertarik dengan studi agama Islam, malah tidak suka dan meremehkan hasil intelektual agama ini, yang dianggap membinasakan dan menghapuskan jejak karya agung zaman Hindu-Buddha.

Hanya dengan adanya program pendigitalan naskah sejak awal abad ke-21 seperti Endangered Archives Programme dari British Library dan DREAMSEA yang dipimpin Prof. Jan van der Putten dari Universitas Hamburg dan Prof. Oman Fathurahman dari UIN Syarif Hidayatullah (kedua program didanai Yayasan Arcadia di London), dan berbagai program lapangan Indonesia, terutama di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mendokumentasikan koleksi lokal naskah kebanyakan yang masih di tangan masyarakat, baru kita dapati gambaran yang lebih nyata, jelas, dan benar tentang dunia pernaskahan Nusantara. Kesan yang paling menonjol ialah peranan utama agama Islam dalam menghasilkan naskah tertulis, karena mungkin sekitar 90% naskah baru yang ditemui dan didigitalkan dapat dikategorikan sebagai naskah Islam, bahkan sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab. Jadi penilaian semula tentang dunia persuratan Nusantara, dan peranan karya sejarah dan sastra yang selama ini diagungkan (siapa yang tidak pernah dengar tentang Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, dan Babad Tanah Jawi?) di tengah-tengah lautan buku agama, masih perlu ditelusuri dan dipertimbangkan.

Naskah di wilayah kepulauan Asia Tenggara ditulis dalam berbagai macam bahan organik seperti kertas, dluwang (semacam kertas yang dibuat dari kulit kayu yang diperas, terutama di pulau Jawa dan Madura), daun lontar, bambu, kulit kayu, dan tanduk.

Ada segelintir naskah yang berasal dari abad ke-14, ke-15, dan ke-16, tetapi mayoritas naskah Nusantara—mungkin sekitar 90% naskah yang ada sekarang—disalin pada abad ke-19. Pandangan menyeluruh tentang dunia persuratan Nusantara hanya bisa tercapai jika kita jangan terlalu ketat membina dinding antara dunia filologi—kajian teks yang terkandung dalam naskah—dan epigrafi, yaitu kajian prasasti, teks yang tertulis atas bahan keras atau inorganik termasuk batu dan logam seperti tembaga atau bahkan lempeng emas, dan perak.

Satu sumber baru yang sangat berharga adalah situs web IDENK (Inventaris Daring Epigrafi Nusantara Kuno) yang mendaftarkan semua inskripsi beraksara asal India sebelum tahun 1600. Namun, di antara kelompok prasasti paling penting dari segi sejarah adalah ribuan batu nisan Islam yang tersebar di seluruh penjuru wilayah ini, yang ditulis dengan huruf Arab, tidak termasuk ke dalam korpus IDENK. Di antara prasasti kelompok ini yang paling terkenal adalah batu nisan yang menandai kedatangan agama Islam di Asia Tenggara sejak abad ke-12 dan ke-13 di ujung utara Sumatra, terutama di Samudra Pasai, tetapi adat mendirikan batu nisan (dan bahkan nisan kayu pula) berinskripsi pada kuburan masyarakat Islam berlangsung terus sampai hari ini.

Jadi, untuk sampai pada pengertian yang selengkap dan sebulat mungkin tentang budaya tulis di Nusantara, adalah cukup penting untuk mengumpulkan dan menimbang semua bentuk tulisan yang beredar dalam suatu tempat pada waktu tertentu: baik naskah tulisan tangan, dalam berbagai bahasa dan aksara, maupun prasasti yang terukir di atas batu dan logam.

Tetapi, jangan lupa pula segala macam tulisan yang lain, seperti ukiran kayu pada dinding istana dan masjid, inskripsi pada senjata seperti keris dan pedang, tulisan azimat yang terukir pada cincin atau perhiasan yang bermaksud untuk menjamin perlindungan pemakainya, dan bahkan batik atau kain bertulisan kaligrafi Arab seperti yang dihasilkan di Cirebon dan Bengkulu.

Semua bentuk tulisan tangan ini harus dilengkapi dengan bahan bercetak yang sudah mulai dihasilkan di Batavia sejak abad ke-17, tetapi berkembang pesat sejak awal abad ke-19, dan cukup lama beredar seiring dengan kebiasaan menulis naskah dengan tangan, sehingga kedua bidang ini saling memengaruhi. Keberadaan segala jenis tulisan dalam berbagai bentuk seperti ini membina apa yang bisa disebut sebagai dunia persuratan Nusantara.

Dunia persuratan Nusantara: tulisan atas berbagai macam media

Surat Melayu, Suara Nusantara

Dunia persuratan Nusantara seperti kain indah beranekaragam bunga-bunga dan warna-warni, tetapi dengan satu motif atau bingkai yang dominan yang melingkari dan menghubungkan keseluruhannya: begitulah kedudukan khusus bahasa Melayu, yang memainkan peranan istimewa di peta bahasa Nusantara.

Kalau semua naskah bahasa daerah lain—seperti bahasa Jawa, Aceh, Bugis, dan Batak—secara garis besar hanya tersebar di antara penutur aslinya, naskah bahasa Melayu disuratkan, dibaca, dan dimengerti di semua pulau, dari Sumatra sampai ke Sulu, dan bahkan di tempat lebih jauh lagi. Prasasti Nusantara tertua dari sekitar abad ke-5 tertulis dengan bahasa Sanskerta, tetapi bahasa lokal yang pertama yang muncul pada prasasti bukanlah bahasa Jawa Kuno tetapi bahasa Melayu Kuno, pada abad ke-6 dan ke-7.

Naskah Nusantara yang tertua diketahui ialah naskah Melayu: naskah Tanjung Tanah dari Kerinci, yang mengandung teks hukum pra-Islam berbahasa Melayu beraksara Kawi, ditulis atas kertas dluwang yang pernah diuji karbon dengan hasil kemungkinan besar diciptakan pada abad ke-14. Sedangkan naskah Nusantara beraksara Arab atas kertas tertua diketahui berupa tiga surat yang disimpan dalam arsip nasional Portugal, Torre do Tombo, di Lisbon: sepucuk surat berbahasa Arab dari Sultan Pasai Zainal Abidin pada 1516, dan dua surat Sultan Ternate Abu Hayat berbahasa Melayu berhuruf Jawi, yang ditulis pada 1521 dan 1522.

Surat Melayu cukup lama menarik perhatian para peneliti, mulai dari William Marsden, pejabat Inggris yang bertugas pada pusat East India Company di Bengkulu pada akhir abad ke-18. Marsden terkenal karena dua karya penting: Sejarah Sumatra (The History of Sumatra), pertama kali terbit pada 1783, disusul dengan Kamus dan Tata Bahasa Melayu (A dictionary and grammar of the Malayan language) pada 1812. Dalam karya terakhir ini, Marsden pernah menyoroti keselarasan yang mengagumkan dalam surat-menyurat dari seluruh dunia Melayu, sehingga “tidak ada masalah yang lebih besar dalam penerjemahan surat dari raja-raja Maluku dibandingkan dengan surat dari Kedah atau Terengganu, atau bahkan dari Minangkabau di Sumatra”. Pendapat Marsden berdasarkan koleksi surat Melayu dalam simpananya, terdiri atas lebih dari seribu surat berbahasa Melayu, kebanyakan dialamatkan kepada Francis Light, gubernur Inggris pertama di Pulau Pinang, dari raja-raja di seluruh Nusantara. (Koleksi Surat Light itu sekarang disimpan di Perpustakaan SOAS, London.)

Banyak sarjana yang lain—seperti T.J. Newbold pada 1839 dan E. Dulaurier pada 1845—yang menulis tentang sistem surat-menyurat berbahasa Melayu yang dianut di seluruh Nusantara, yang tidak banyak berubah dari tempat ke tempat dan sepanjang masa, sebagaimana terbukti dengan adanya jenis naskah buku panduan, Kitab Terasul. R.J. Wilkinson, pejabat kolonial Inggris yang juga terkenal sebagai pakar bahasa dan kesusastraan Melayu, pada 1907 menganalisis struktur surat Melayu.

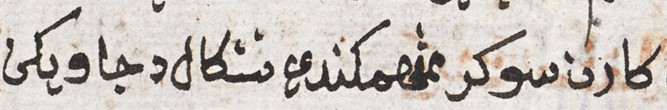

Pada bagian atas helai surat terdapat kepala surat yaitu ungkapan Islam berbahasa Arab, seperti Qawluhu al-Haqq ‘Kata-Nya Benar’ dan kemudian cap atau stempel sang pengirim dibubuhi pada surat. Teks surat mulai dengan puji-pujian, pembukaan terdiri atas sembilan bagian yang ringkasnya sebagai berikut: surat ini / dari saya / semoga disampaikan / oleh Tuhan (atau manusia) / kepada / anda / yang tinggal / di X / amin. Ini disusul dengan perkataan Arab wa-ba‘dahu atau ammaba‘dahu diiringi artinya dalam bahasa Melayu, kemudian daripada itu, sebelum isi surat diungkapkan. Surat berakhir dengan catatan pengiriman hadiah, walaupun hanya sekadar doa, dan bagian termaktub, yaitu baris terakhir yang menyebut tanggal dan tempat penulisan surat.

Kedua surat Ternate diterbitkan pertama kali oleh Charles Otto Blagden pada 1930, dan Blagden berpendapat bahwa penulis surat tidak begitu mahir menguasai bahasa Melayu (“very imperfectly acquainted with the Malay language”), dan ada kalanya sintaksis bahasa Ternate memengaruhi urutan perkataan bahasa Melayu. Dengan demikian kedua surat ini tidak dapat dianggap mewakili gaya bersurat-menyurat masa tersebut (“cannot be regarded as typical of the Malay epistolary style of the period”). Benar sekali bahwa pembukaan surat kedengaran agak aneh—“Raja Sultan Abu Hayat surat datang kepada mama Raja Portukal raja besar al-dunia semuhanya” (1521), dan “Ini surat kasih Sultan Abu Hayat surat datang kepada ayahanda Sultan Portukal dunia alam” (1522)—tetapi saya selalu teringat kepada ucapan arif bijaksana dari sarjana-ulama keturunan Patani, Haji Wan Mohd. Shaghir Abdullah pada 1997 tentang batu prasasti Terengganu bertarikh 1303: “Sebuah naskah tanpa perbandingan tidak dapat dijadikan bahan untuk mewakili zamannya.” Jadi surat awal Ternate memang kedengaran janggal buat telinga kita, tetapi karena tidak ada surat Melayu yang lain seawal itu, kita tidak berhak mengadili apakah kedua surat ini mewakili atau tidak surat-surat Melayu sekitar 1520-an di Maluku.

Malah saya cenderung menganggap kedua surat Ternate ini hanya sebagai “latar belakang” kepada surat Melayu terawal yang benar-benar mewakili gaya surat Melayu yang menyebar di seluruh Nusantara yang begitu menarik perhatian para sarjana.

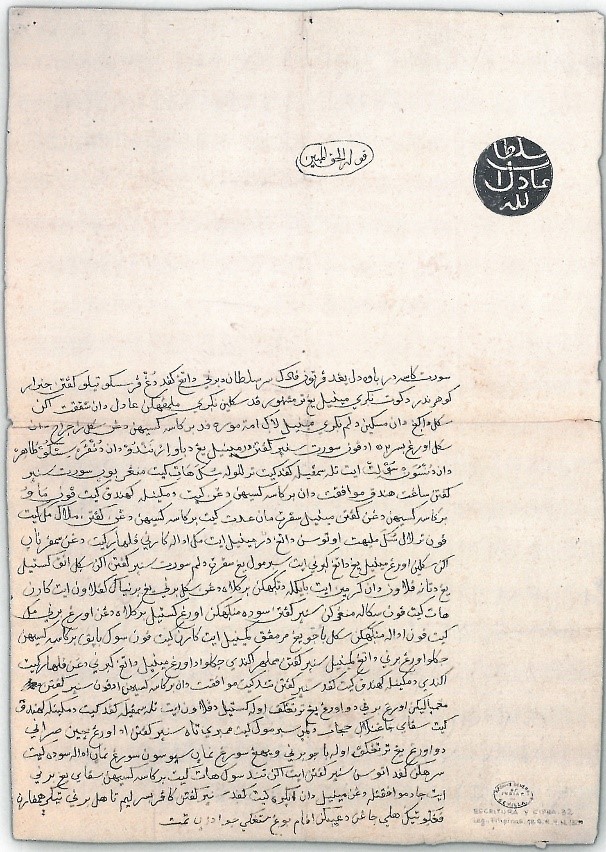

Inilah surat raja Brunei yang dikirim kepada gubernur Spanyol di Manila pada 1599, yang sekarang disimpan di Arsip Hindia (Archivo de Indias) di Sevilla, Spanyol. Pembukaan surat Brunei ini memenuhi hampir semua peraturan puji-pujian surat Melayu yang baik: Surat kasih dari Bawah Duli Yang Dipertuan Paduka Seri Sultan di Brunei datang kepada Don Francisco Tello kapitan jenrar kuburnadur di kota negeri Mainila yang termasyhur pada sekalian negeri melimpahkan adil and syafkah akan segala dagang dan miskin dalam negeri Mainila lagi amat murah pada berkasih-kasihan dengan segala raja-raja dan segala orang besar-besar. Berbeda dari surat Ternate, tidak tampak pengaruh bahasa atau logat tempatan dalam surat Brunei ini. Padahal di Brunei ada kecenderungan untuk melafal bunyi e pepet yang pertama dalam kata seperti segala dan besar sebagai a, sehingga ada naskah Brunei di mana kata-kata itu dieja dalam aksara Jawi dengan huruf alif sehingga terbaca sagala dan basar. Tetapi, dalam surat Brunei 1599 gejala ini tidak tampil dan penggunaan bahasa sungguh-sungguh menyerupai bahasa “baku”. Bukti surat ini memberi kesan bahwa jauh sebelum surat ditulis pada akhir abad ke-16, peraturan surat-menyurat dalam bahasa Melayu yang mencapai taraf yang sama pada semua tempat, telah menyebar dan sampai ke banyak penjuru Nusantara.

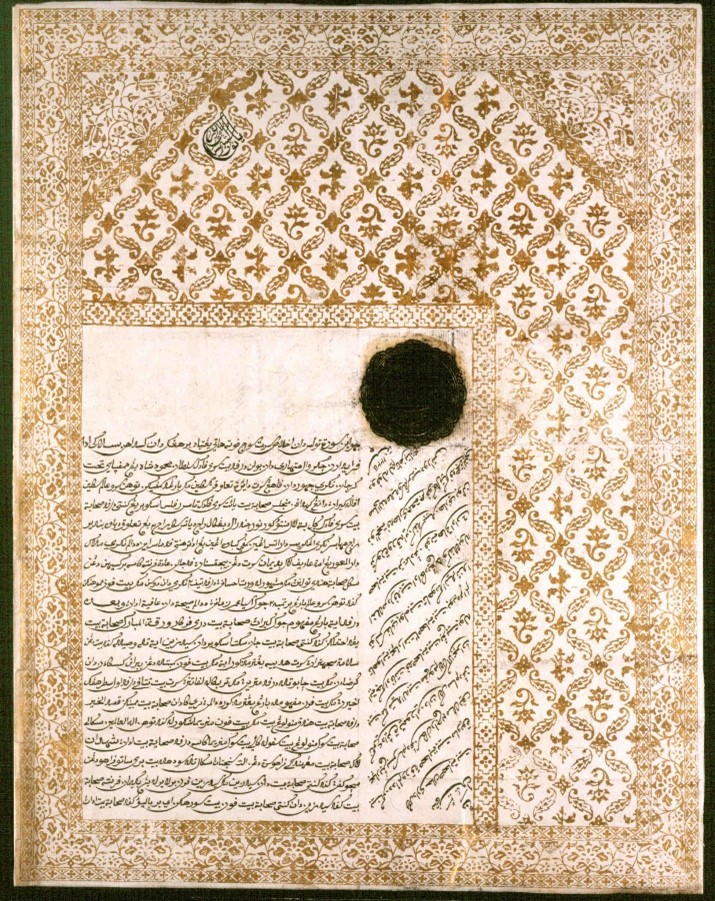

Jika surat Sultan Brunei pada 1599 bisa dianggap sebagai surat Melayu terawal yang baik, lebih susah untuk menunjukkan surat Melayu “terbaik”. Akan tetapi, bisa ditunjukkan beberapa surat yang masing-masing ada keistimewaan sendiri. Surat Melayu berhias yang terawal dan di antara yang terbaik dan terbesar—kira-kira dengan demikian bisa masuk kategori “istimewa”—adalah surat Sultan Aceh Iskandar Muda pada 1615 yang dialamatkan kepada Raja Inggris James I, sekarang disimpan di perpustakaan Bodleian, Universitas Oxford. Dari periode terkemudian, surat Melayu yang paling indah diketahui mungkin surat Sultan Terengganu kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, yang dikirim pada 1824, dan sekarang disimpan di Berlin. Tidaklah mengherankan, sebab mushaf Al-Qur’an berhias yang paling indah di seluruh Asia Tenggara dibuat di Terengganu, yang jelas merupakan pusat seni naskah yang luar biasa.

Sering kita mendengar bahwa keberadaan iluminasi pada surat seperti ini, yang dijuluki “surat emas”, dapat dipahami sebagai petanda pentingnya surat itu, dan sebagai tanda hormat kepada sang penerima yang juga menandai kekayaan sang pengirim. Namun demikian, hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak semua kerajaan Nusantara yang pernah menghasilkan surat emas; malah, hanya sejumlah kecil sekali. Selain Aceh, Johor-Riau, dan Terengganu, surat emas hanya diketahui diproduksi di Palembang, di pulau Madura, di Tanete, di Bima, dan beberapa negeri di Kalimantan termasuk Pontianak, Mempawah, dan Banjar. Untuk kerajaan yang lain, biar pun yang bersejarah atau terkenal kaya—seperti kraton di pulau Jawa—tidak ada tradisi menghasilkan surat emas, walau sepenting apa pun surat tersebut.

Dari segi kaligrafi, hanya ada satu surat Melayu yang saya anggap sangat bagus, yang taraf khat Jawi-nya jauh melebihi yang lain. Inilah surat Sultan Mahmud Syah di Riau-Johor kepada Thomas Stamford Raffles, dikirim pada 5 Januari 1811. Keistimewaan surat ini bukan hanya terletak pada tulisan tangannya yang luar biasa terampil, terlatih dan bersifat hati-hati, dengan ekoran huruf ya, sin, nun, dan lam tertarik ke arah kiri secara berirama. Yang lebih mengagumkan lagi adalah perencanaan tata letaknya: walaupun bagian utama tulisan berbentuk empat persegi panjang, jika ditambah dengan bagian tulisan di kanan, dengan tulisan miring, kedua bagian sama berukuran segi empat tepat.

Titik permulaan tulisan baris pertama, dengan perkataan Bahwa—yang juga merupakan tempat surat berakhir dengan huruf ha menandai kata intaha di bawah tanggal—merupakan titik tengah lembar kertas itu. Tetapi, justru keistimewaan surat ini menjadi tanda tanya yang besar: mengapa tidak ada surat Melayu yang lain yang menampilkan kaligrafi yang benar-benar bagus dan bergaya? Kesimpulan yang harus diterima ialah bahwa di kalangan istana kerajaan di Nusantara, walaupun selalu harus ada juru tulis yang pandai berbahasa Melayu dan menulis Jawi, tidak ada tradisi menghargai kaligrafi sebagai kesenian yang patut disanjung dan dipelihara. Jadi, keberadaan satu-dua surat dengan kaligrafi yang bagus lebih mencerminkan kemampuan masing-masing juru tulis, dan bukanlah selera kesenian sang raja. Buktinya ada surat penasihat Sultan Mahmud Syah di Riau, Engku Sayid Muhammad Zain al-Kudsi, yang dikirim kepada Raffles pada kesempatan yang sama, juga berhias sangat indah tetapi berkaligrafi yang tarafnya tidak lebih dari sedang.

Begitu juga keadaan dengan cap Melayu: ada satu-dua yang tulisannya bagus dan bergaya (seperti favorit saya, cap Raja Soppeng di Sulawesi tergambar di sini), tetapi banyak yang tidak. Akhirnya terpaksa saya sampai kepada kesimpulan yang sama, bahwa tidak ada budaya menghargai seni lukis huruf Arab dalam istana-istana kerajaan Nusantara. Tentu saja, sekali-sekali ada satu-dua raja yang peka akan taraf kesenian hasil juru tulisnya, tetapi rata-rata ini bukan suatu bidang kesenian yang didukung secara resmi dan berkelanjutan.

Anehnya, satu-satunya jenis naskah yang sering menampilkan kaligrafi yang baik dan bergaya adalah naskah nahu Arab seperti Ajurumiah, Awamil dan Alfiah, yang sering dihasilkan dengan tulisan indah berseni. Catatan ini membawa kita kepada salah satu pertanyaan di atas yang menarik: Apakah sudah ada studi ilmiah tentang bahasa Melayu saat itu? Jelas, kajian tata bahasa Arab berakar sangat kuat di Nusantara, dibuktikan dengan adanya ratusan jilid naskah karya tata bahasa Arab yang ditemui dalam hampir setiap perpustakaan pesantren atau dayah. Tetapi, karangan tentang nahu Melayu—demi kegunaan orang Jawa, Bugis atau Bali—setahu saya belum diketahui, berarti proses pembelajaran bahasa Melayu tidak formal tetapi diresapi di mana-mana. Yang jelas, bahasa Melayu diterima sebagai bahasa yang sesuai untuk surat-menyurat resmi di seluruh Nusantara, dengan suatu pengecualian nyaring: di keraton-keraton di Jawa. Menurut Pangeran Diponegoro, John Crawfurd, Residen Inggris di Yogyakarta pada 1812-1814, terpaksa menguasai bahasa Jawa karena “bahasa Melayu adalah bahasa ayam dan tidak ada raja Jawa yang mau mendengarnya” (kutipan dari Peter Carey, ‘The Archive of Yogyakarta’, 1980, 14).

Jenis naskah yang dibahas di atas adalah surat Melayu. Tetapi sebetulnya perkataan surat pun perlu diteliti, karena bahasa pun mengalami banyak perkembangan sepanjang masa. Jika dewasa ini perkataan surat hanya digunakan untuk catatan yang dikirim dari seorang kepada pihak lain, pada masa lampau arti perkataan surat dalam bahasa Melayu jauh lebih luas, dan boleh dikatakan identik dengan “tulisan”. Waktu itu, istilah biasa untuk “menulis” adalah “menyurat”, sebagaimana tergambar dengan istilah “persuratan”. Sebaliknya, pengertian “tulis” atau “menulis” dalam bahasa Melayu masa lampau adalah “menggambar” atau “melukis”, dan masih terekam dalam jenis kain “batik tulis”. Dalam pengertian surat sebagai dokumen atau lembar kertas (dibandingkan buku berjilid), masih ada berbagai jenis, seperti surat kiriman antara orang, yang sering disebut pula dengan istilah bahasa Arab, warkah. Tidak mengherankan jika kategori surat kiriman yang ditujukan kepada orang asing terwakili oleh ribuan surat yang sampai sekarang masih tersimpan dalam perpustakaan dan arsip di Eropa, termasuk semua contoh yang dibicarakan di atas. Tetapi, surat yang dikirim di antara raja-raja di Nusantara sendiri jarang sekali ditemui, sehingga banyak yang masih harus dipelajari tentang adat-istiadat surat kiriman kelompok ini.

Masih banyak juga jenis surat berbahasa Melayu yang lain, yang mencerminkan administrasi pemerintahan di Nusantara masa lampau. Contohnya surat titah raja, yang di kawasan pengaruh budaya Jawa sangat kuat seperti Jambi dan Palembang di Sumatra disebut sebagai surat piagam, sedangkan di Aceh dipanggil surat tarakata (dalam bahasa Melayu) dan surat sarakata (dalam bahasa Aceh). Di berbagai daerah singkatnya dipanggil surat cap, dari lambang raja di atas surat yang membenarkan kewibawaannya. Ada berbagai macam surat untuk mengurus masalah hukum seperti surat jual-beli, surat kuasa, surat hak tanah dan seterusnya. Walaupun surat kiriman berbahasa Melayu dihasilkan di seluruh Nusantara termasuk di negeri berbahasa ibu yang lain, tidaklah mengherankan jika surat-suratan administratif dalam negeri di daerah tersebut dilakukan dalam bahasa setempat, seperti bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Ternate, dan sebagainya, sedangkan surat serupa berbahasa Melayu cenderung ditemukan di Sumatra, Semenanjung Melayu dan Kalimantan.

Oleh karena surat-surat kelompok ini sangat jarang diselidiki dibandingkan dengan surat kiriman, saya senang sekali mengkaji dan menerbitkannya sedapat mungkin, terutama di Jambi (baca lagi tautan). Walaupun penggunaan bahasa sering membingungkan, saya suka tantangan seperti ini. Jika orang lain menghabiskan atau “membuang” waktu membuat sudoku atau teka-teki silang, saya bersikeras dengan surat-surat Melayu sampai terbaca!

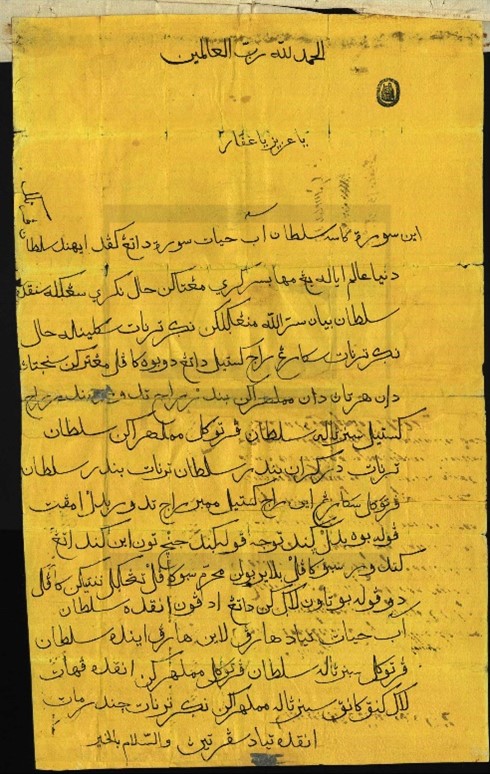

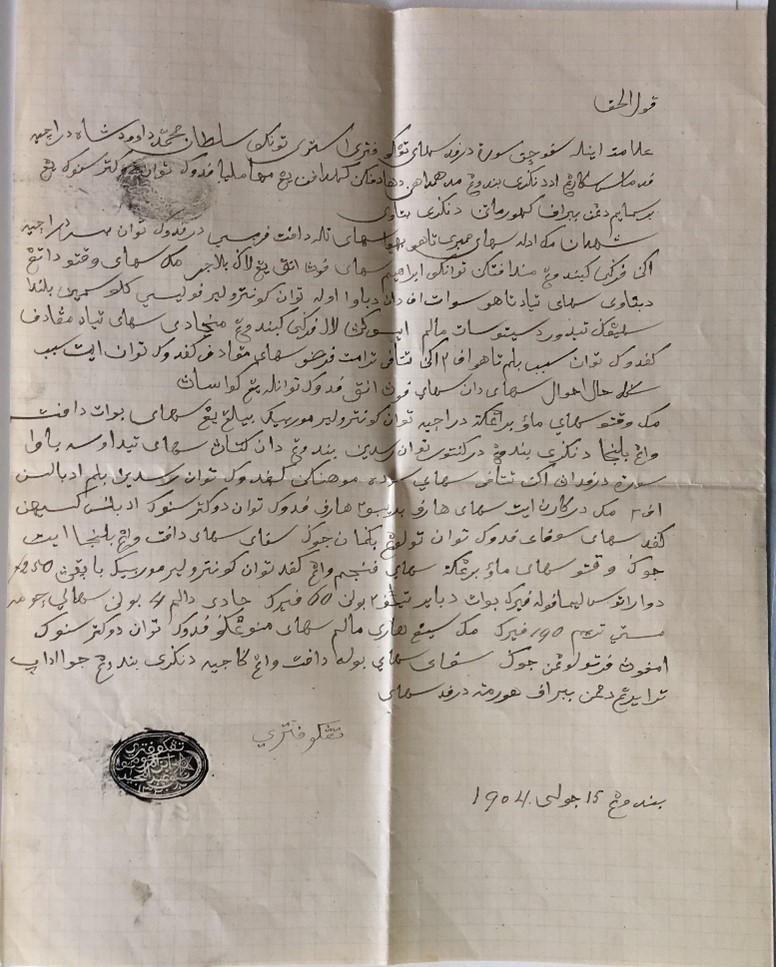

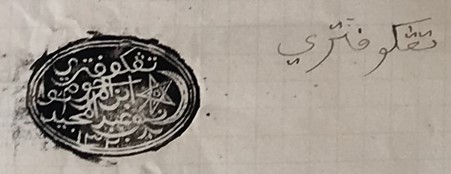

Kiranya cara yang tepat untuk mengakhiri tulisan ini ialah dengan menampilkan sepucuk surat berbahasa Melayu dari awal abad ke-20. Surat ini, yang saya temukan di Perpustakaan Universitas Leiden pada 2019, ditulis oleh Tengku Putri, istri sultan Aceh yang terakhir, kepada Snouck Hurgronje, sarjana dan penasihat pemerintahan Belanda semasa perang di Aceh, yang berada di Batavia. Tengku Putri pernah ditangkap Belanda pada 1902, disusul penangkapan anaknya Tuanku Ibrahim. Kedua istri dan anak dijadikan sandera oleh Belanda untuk memaksa penyerahan Sultan Muhammad Daud Syah pada 1903. Tuanku Ibrahim rupanya dikirim ke Bandung untuk sekolah, dan surat ini ditulis Tuan Putri pada 1904 di Bandung, karena datang mendapatkan anaknya. Walaupun Tuan Putri telah dijanjikan Kontrolir Belanda di Aceh akan mendapatkan uang dari Residen Bandung, permohonannya tidak terbalas, dan dalam keadaan terharu Tuan Putri terpaksa minta bantuan kepada Snouck Hurgronje. Surat itu ditulis dengan bahasa Melayu yang sangat halus, tetapi dengan beberapa kata pinjaman bahasa Belanda seperti permisi, yang walaupun sudah lazim sekarang pada waktu itu jarang terbaca dalam surat Melayu. Capnya juga menarik sekali karena cap perempuan sangat jarang ditemui. Dalam katalog saya yang memuat 2.168 cap, hanya 17 cap milik perempuan; yang ini menjadi yang ke-18. Jadi, surat ini—yang belum pernah diterbitkan sebelumnya—disodorkan untuk memperlihatkan keindahan bahasa Melayu, dan mengingatkan betapa banyak surat Melayu yang berharga sebagai sumber sejarah, yang masih menunggu untuk dibuka dan dibaca.

Qawluhu al-Haqq

Alamat inilah sepucuk surat daripada sahaya Tengku Putri istri Tuanku Sultan Muhammad Daud Syah dari Aceh pada masa sekarang ada di negeri Bandung, mudah-mudahan dihadapkan ke hadapan yang maha mulia paduka Tuan Doktor Snuk yang bersemayam dengan beberapa kehormatan di negeri Betawi.

Syahdan maka adalah sahaya memberi tahu bahwa sahaya telah dapat permisi dari paduka Tuan Besar dari Aceh akan pergi ke Bandung mendapatkan Tuanku Ibrahim sahaya punya anak yang lagi belajar. Maka sahaya waktu datang di Betawi sahaya tiada tahu suatu apa dan dibawa oleh Tuan Kontrolir Polisi ke losmen Belanda sehingga tidur di situ satu malam, esoknya lalu pergi ke Bandung, menjadi sahaya tiada mengadap ke paduka tuan sebab belum tahu apa2, akan tetapi teramat fardu sahaya mengadap ke paduka Tuan itu sebab segala hal ihwal sahaya dan sahaya punya anak paduka Tuanlah yang kuasanya.

Maka waktu sahaya mau berangkat dari Aceh Tuan Kontrolir Murbik bilang yang sahaya buat dapat uang belanja di negeri Bandung dari kantor Tuan Residen Bandung, dan katanya sahaya tiada usah bawa surat daripadanya, akan tetapi sahaya sudah mohonkan ke paduka Tuan Residen belum ada balasan apa2. Maka dari karena itu sahaya harap beribu2 harap paduka Tuan Doktor Snuk ada belas kasihan kepada sahaya supaya paduka Tuan tolong bagaimana juga supaya sahaya dapat uang belanja itu juga. Waktu sahaya mau berangkat sahaya pinjam uang kepada Tuan Kontrolir Murbik banyaknya f 250 dua ratus lima puluh perak buat dibayar tiap2 bulan 60 perak jadi dalam 4 bulan sahaya cumah mesti terima 190 perak. Maka siang hari malam sahaya menunggu paduka Tuan Doktor Snuk empunya pertolongan juga supaya sahaya boleh dapat uang gajih di negeri Bandung jua adanya.

Bandung 15 Juli 1904.

Tengku Putri

Cap: Tengku Putri ibn al-marhum Tuanku Abdul Majid 1320 (1902/3)

Mudah-mudahan perjalanan berbelit-belit ini menyuguhkan peranan istimewa bahasa Melayu, yang selama berabad-abad digunakan sebagai penghubung antar wilayah di Nusantara, dan bahkan juga menghubungkan Nusantara dengan dunia luar. Tentu saja ada perbedaan lokal, dan di semua tempat jenis bahasa Melayu disesuaikan dengan keperluan dan kebiasaan tempatan. Belakangan ini, sepanjang abad ke-20 dan masuk ke abad ke-21, terutama sejak kemerdekaan negara-negara Asia Tenggara lengkap dengan bahasa nasional masing-masing, proses evolusi berkembang semakin cepat. Hal ini terasa sekali, terutama di antara Indonesia pada satu pihak, dan kelompok Malaysia, Singapura dan Brunei pada pihak lain. Saya suka ingat akan komentar almarhum Amin Sweeney, bahwa bahasa nasional Amerika, Kanada dan Australia tetap dipanggil “English” dan bukan “American” atau “Australian”, walaupun ada semakin banyak perbedaan kosakata, ejaan dan bahkan tata bahasa. What’s in a name? Apa artinya nama? Lepas dari nama, jelas bahasa Melayu adalah suatu warisan keemasan milik seluruh Nusantara.

Annabel Teh Gallop

Annabel Teh Gallop adalah Kurator Kepala untuk Koleksi Asia Tenggara, dengan spesialisasi Maritim Asia Tenggara di The British Library, London. Ia adalah juga Anggota Dewan Penyunting jurnal Indonesia and the Malay Word dan Anggota Dewan Penasihat jurnal Manuscripta Orientalia. Ia meneliti manuskrip Indonesia dan Malaysia, dengan perhatian khusus pada surat, dokumen, dan cap. Bukunya yang terbaru adalah Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia: Content, Form, Context, Catalogue (2019). Surel: annabel.gallop@bl.uk