Tulisan ini adalah Juara Harapan Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2022.

Unduh versi tulisan sebelum disunting dalam format PDF lewat tautan ini.

Unduh juga Pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2022 dalam buku program melalui tautan ini.

*

“No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone.” (T. S. Eliot)

Paradoks Pembelaan

Tidak mungkin membantah peran Hans Bague Jassin dalam meletakkan Chairil Anwar sebagai figur sentral dalam kesusastraan Indonesia. Dengan berbagai tulisan, antara lain termuat dalam Gema Tanah Air 2, Kesusastraan Indonesia dalam Kritik dan Esei II, dan Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45, capaian dan peran penyair ini diajukan, diinvestigasi, dan dikukuhkan. Dengan Gema Tanah Air 2, Jassin memperkenalkan ulang puisi Chairil bersama karya pengarang lain sezaman—sebuah pernah dibacakan di hadapan Angkatan Muda, Juli 1943, dan delapan pernah, dari November 1946 hingga April 1947, terbit di Pantja Raja—majalah yang redaktur sastranya adalah Jassin sendiri. Dengan Kesusastraan Indonesia dalam Kritik dan Esei II ketokohan Chairil sejak masa pendudukan Jepang diilustrasikan dan dimantapkan misal dengan ungkapan berikut.

Siapakah yang membawa perubahan radikal dalam kesusastraan Indonesia, yang merombak konsepsi kesenian Pujangga Baru? Itulah Chairil Anwar, penyair revolusioner Indonesia, pelopor apa yang disebut kemudian Angkatan 45.

Kemudian dengan Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45, disertai kegigihan dan afeksi luar biasa, Jassin menegakkan pembelaan untuk Chairil, terkait isu pencurian karangan yang berpotensi “membikin namanya jadi bernoda”, dan bersama itu melakukan pula, memakai istilah kaum strukturalis, aktualisace—pengedepanan, penonjolan, pengunggulan—terhadap perpuisiannya.

Presentasi di tiga buku tersebut secara umum berhasil membentangkan lanskap kreativitas dan intelektual Chairil Anwar, tetapi klasifikasi yang diajukan di buku terakhir, ajakan mengembalikan yang plagiat “pada proporsinya yang sebenarnya sebagai terjemahan” dan paparan Jassin ihwal motif finansial dan kebijakan redaksional media massa era Kemerdekaan—bahwa Chairil butuh banyak “ongkos untuk pembayaran dokter” dan bahwa kalau diungkapkan secara terbuka status-terjemahan tulisan-tulisan itu maka mereka “tidak akan diterima . . . atau kalau diterima lama sekali baru dimuat dan honorarium pun kurang dari honorarium sajak asli”—patut dipertanyakan efektivitasnya untuk membersihkan noda tersebut, kemanjurannya untuk “menyingkiri persoalan moral yang memang tidak pernah jadi perhitungan penyair semasa hidupnya” sebagaimana klaim Jassin.

Jassin, dengan alasan Chairil Anwar berhasil mengolah pengaruh yang didapat dari penyair lain sehingga “terjalin harmonis dalam hasil seninya sendiri”, meyakini penyair yang mengenyam pendidikan formal cuma sampai kelas 2 MULO itu “dapat dikatakan selalu asli, sampai-sampai kepada saduran dan terjemahannya . . . tak dapat dibedakan lagi mana Chairil mana modelnya.” Tapi pun Jassin menyatakan: “Pada hakekatnya saduran dan terjemahan bisa berharga sebagai saduran dan terjemahan asal disebutkan. Saduran yang tidak disebut saduran tentu mendapat predikat plagiat, sama juga halnya dengan terjemahan yang tidak disebut nama pengarang aslinya.”

Ada ambiguitas di sini, keputusan sikap antara setuju dan tak setuju terhadap tuduhan plagiat yang dilontarkan, antara penilaian bahwa “saduran dan terjemahan Chairil tidak bisa berharga sebagai saduran dan terjemahan karena tidak disebutkan sumbernya” dan bahwa “bahkan sampai ke saduran dan terjemahannya pun Chairil dapat dikatakan selalu asli”. Fakta Jassin dalam Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45 berpayah-payah melakukan klasifikasi asli, saduran, dan terjemahan menunjukkan keimanannya terhadap batas-batas orisinalitas. Ia berusaha menciptakan batas itu, tetapi seberapa konkret hasilnya, ini yang jadi persoalan.

Adapun terkait motif finansial dan kebijakan redaksional, keduanya sesungguhnya merupakan perkara ekstrinsik. Kalaupun bisa ditunjukkan semisal catatan pribadi Chairil yang menyatakan ia menerjemahkan semata demi biaya berobat atau kalaupun ada keterangan selain dari Jassin, misal dari bekas redaktur majalah semasa, yang juga menyatakan sebuah sajak—walau dikerjakan oleh penyair terkemuka—sulit diterima jika statusnya terjemahan atau saduran, plagiat tetap plagiat, tetap dosa ideologis era modern, simalakama dari Abad Pencerahan, kutukan yang melekat pada wacana individualisme. Pembicaraan ndakik-ndakik menyoal kreativitas atau apalagi dramatisasi kehidupan pelaku plagiarisme tidak akan sungguh memberi solusi.

Jassin saya kira sangat menyadari ini dan karena itu pada akhirnya ia menyodorkan pertanyaan nelangsa: “Apakah hukuman sejarah pada penyair Chairil Anwar yang diakui telah membarui kesusasteraan Indonesia tapi di samping itu telah melakukan kesalahan plagiat? Apakah karena plagiat beberapa sajak, semua sajaknya yang asli pun harus dianggap tidak lagi bernilai? Dan apakah karena itu harus dicopot predikat Pelopor Angkatan 45?”

Afiliasi Ideologis

Jassin adalah sastrawan yang paling berkepentingan membela Chairil Anwar. Bukan sebab keduanya teman mesra, bukan pula karena Jassin berutang budi pada Chairil, melainkan karena kritikus ini merupakan tokoh yang menjulangkan nama penyair itu di lanskap kesusastraan Indonesia dekade 40-an. Ada tanggung jawab moral di sana, terlebih Chairil tidak lagi bisa menulis sendiri pembelaannya karena sudah terbujur tanpa nyawa di Karet — daerah-nya yang akan datang. Permohonan maklum Jassin, yang sebagaimana dikatakannya sendiri “sangat prosais” itu, sudah barang tentu masih bisa menimbulkan rasa kasihan pada banyak orang, tetapi—sekali lagi—dalam wacana intelektual ia perlu dipertanyakan. Lagipula dengan meninjau karya dan biografinya, Chairil tampak bukan tipe pengemis belas kasihan. Ia pemikir besar, seorang idealis, bahkan dalam pengertian tertentu nonkonformis. Respons sepadan tentu patut diberikan untuk persona seperti itu.

Kita perlu meminggirkan pendekatan biografis (bukan membuangnya sama sekali!) dan mengetengahkan pendekatan konseptual dan teoretis. Kita beruntung, Chairil Anwar telah menyediakan pijakan untuknya, memberi kita alat yang kemungkinan juga ia gunakan untuk membela diri andai ia masih hidup saat diperkarakan sedemikian rupa. Sebuah kredo yang juga dipakai oleh Jassin pada salah satu esainya di buku Kesusastraan Indonesia dalam Kritik dan Esei II, tetapi tidak pernah—setahu saya—dengan serius dipakai sebagai basis pembelaan dalam kerangka skandal plagiarisme tersebut.

Sebuah sajak yang menjadi adalah suatu dunia. Dunia yang dijadikan, diciptakan kembali oleh si penyair. Diciptakannya kembali, dibentuknya dari benda (materie) dan rohani, keadaan (ideëel dan visueel) alam dan penghidupan sekelilingnya, dia juga mendapat bahan dari hasil-hasil kesenian lain yang berarti bagi dia, berhubungan jiwa dengan dia, dari pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat orang lain, segala yang masuk dalam bayangannya (verbeelding), anasir-anasir atau unsur-unsur yang sudah ada dijadikannya, dihubungkannya satu sama lain, dikawinkannya menjadi satu kesatuan yang penuh (indah serta mengharukan) dan baru, suatu dunia baru, dunia kepunyaan penyair itu sendiri.

Kutipan “Pidato Radio 1946” ini cukup jelas menyiratkan afiliasi ideologis Chairil Anwar. “Kesatuan yang penuh”, “suatu dunia baru”, “dunia kepunyaan penyair itu sendiri”, “bahan dari hasil-hasil kesenian lain”, “diciptakan kembali” adalah beberapa frasa kunci yang tidak luput menautkan Chairil dengan modernisme. Sementara, Jassin menyatakan, “Angkatan 45 tidak mengabdi pada sesuatu isme, tapi mengabdi pada Kemanusiaan yang mengandung segala yang baik dari sekalian isme.”

Memang demikian. Meski tulisan ini menyinggung banyak isme, bertendensi melekatkan sekian isme pada Chairil dan sastrawan seangkatannya, namun ia tak bermaksud menerakan predikat “pengabdi isme”. Isme-isme di sini adalah bingkai yang dengan sendirinya terbentuk dalam proses pengamatan atas perjalanan kreatif para sastrawan tadi. Bingkai yang ukurannya bisa menyempit, meluas, serta bergeser. Toh di situ Jassin menyodorkan pengecualian: “tapi mengabdi pada Kemanusiaan”. Padahal kemanusiaan adalah nama lain humanisme. Masih isme juga. Malahan isme yang masih bersambung gerbong dengan modernisme! Lebih jauh, katanya: “Chairil adalah pembawa apa yang disebut aliran ekspresionisme.” Nah!

Jadi, mustahil untuk sama sekali tidak bicara ideologi. Jika benar terbukti Chairil merupakan pembawa ideologi atau paham ekspresionisme ke Indonesia, yaitu ideologi atau paham yang, meminjam ungkapan Jassin sendiri, “menghendaki kedekatan pada sumber asal pikiran dan keinsafan”, maka harus dikatakan Chairil Anwar positif seorang modernis. Karena ekspresionisme, individualisme, subjektivitas, alienasi, dan eksistensialisme satu dengan yang lain saling berdekatan, saling berpotongan, isi-mengisi, dan hampir selalu terkait modernisme, merupakan karakteristik dan atau subnya.

Saya tidak hendak bicara kapan, di mana, dan kenapa modernisme lahir. Bukan karena itu tidak relevan, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Chairil aktif menyiarkan karyanya di era isme ini masih kuat merasuki jiwa para intelektual dan seniman Indonesia dan bahwa Chairil nyata menunjukkan persinggungan yang intens dengan karya para eksponennya. Yakni ketimbang membicarakan modernisme sebagai bagian dari dinamika linear kesejarahan, sebagai gerakan intelektual-filosofis berlatar kondisi sosial dan periode tertentu, lebih tepat saya kira saat ini sekadar memakainya untuk menandai mode wacana seni yang menekankan kesadaran akan identitas dan eksistensi individu (dunia kepunyaan penyair itu sendiri); Sebuah perjuangan untuk lepas dari penjajahan tradisi, dari anonimitas, untuk berdiri tegak di podium dan menjabarkan diri (suatu dunia baru); Seorang modernis percaya dirinya bisa menjelma jadi pribadi berintegritas, ulet, optimistis, dan pada gilirannya berfungsi optimum dalam mewujudkan masyarakat organik (kesatuan yang penuh—indah serta mengharukan).

Modernisme Selayang Pandang

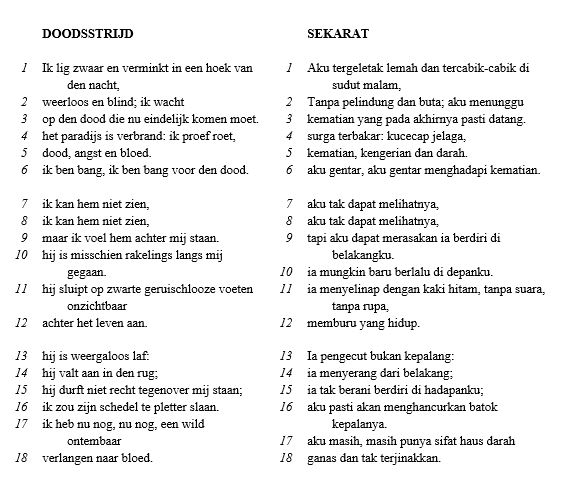

(Bagian ini hanya merupakan abstraksi dari penerapan konsep atau teori modernisme dalam perpuisian Chairil Anwar. Pada bagian berikutnya baru akan diperlihatkan contoh-contoh penerapan itu. Beberapa contoh yang nanti saya ajukan pun adalah puisi-puisi sama yang diajukan dalam buku Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45. Bedanya, Jassin menunjukkan hanya versi asli sumber, yakni dalam bahasa Inggris dan Belanda, mungkin dengan anggapan keduanya adalah bahasa yang lazim dipelajari di mana-mana di Indonesia, sedang di sini disertakan pula ala kadar terjemahan yang saya usahakan)

Sering dikatakan, biasanya dibarengi pengasosiasian dengan puisi “Aku” (Kalau sampai waktuku), bahwa Chairil Anwar adalah seorang individualis, dalam konotasi pribadi yang egois, mementingkan diri sendiri. Ini tidak tepat. Chairil memang seorang individualis, tapi dalam denotasi penganut paham individualisme, paham kelompok yang kukuh dan konsisten mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri mereka. Individualisme adalah corak inheren modernisme, buah yang bergayutan di cabang-ranting industrialisasi dan urbanisasi, di kebun sejarah dan kebudayaan kontemporer—tempat yang menjanjikan nasib-baik bagi para pekerja keras, kehormatan bagi patriot bersemboyan biar peluru menembus kulitku aku tetap meradang menerjang, dan sebaliknya yang tega menghabisi tanpa ampun individu-individu anonim, massa yang mencoba bertahan hidup dengan mengelus-elus nilai usang, jiwa-jiwa yang tidak segan berpesta-pora di dalam penjara tradisi.

Menjadi indivisualis berarti menjadi berbeda dari yang telah ada. Tapi “make it new”, slogan yang didakwahkan nabi modernisme, Ezra Pound, itu pun tidak seyogyanya dimaknai secara banal sebagai keharusan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dari bahan yang sama sekali belum dikenal. Make it new bisa berarti memberi perspektif atau muatan baru terhadap artifak lama (diciptakan kembali), atau menggabungkan berbagai ide atau ungkapan dalam stok kebudayaan (bahan dari hasil-hasil kesenian lain) dan kemudian memberinya makna unik, makna yang didapat individu pengarang melalui pergulatan hidupnya sendiri. Dalam Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei II, Jassin menggambarkan ini dengan baik.

Tentang bentuk, semboyan yang dikemukakan ialah: semuanya serba baru. Persamaan dengan yang sudah ada, dirasakan sebagai plagiat dan dianggap merendahkan harga ciptaan. ‘senantiasa mau yang baru’ ini tentu ada bahayanya, seperti yang di Eropa telah menimbulkan ekspresionisme, futurisme, kubisme, dadaisme, dan aliran-aliran yang tidak bisa dipahami lagi. Ini pun kalau hal ini bisa dianggap sebagai bahaya, sebab dalam terus mencari hakikat hidup, mungkin tingkatan-tingkatan ini akan memperkaya kemungkinan-kemungkinan yang bisa dicapai oleh manusia. Dan di sinilah pula beda sikap hidup angkatan sesudah perang dengan yang sebelumnya; mereka tidak mau terikat pada konvensi masyarakat dan kesenian dan melakukan segala macam percobaan dengan kehidupan.

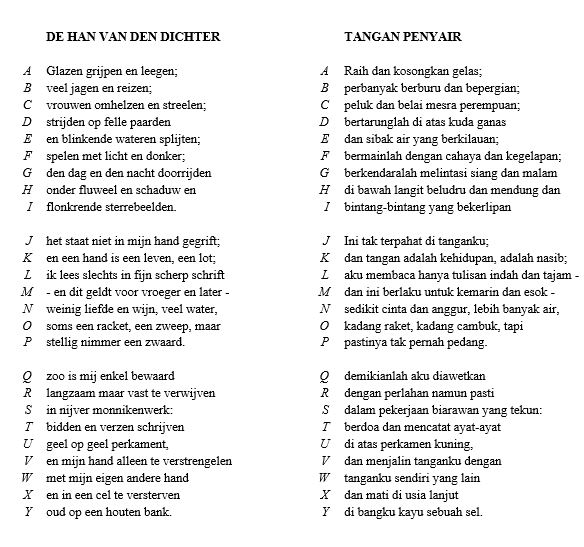

Gambaran yang lebih halus dan realistis tentang modernisme mungkin bisa dilihat pada esai T.S. Eliot, “Tradition and the Individual Talent”. Saya kutip sedikit.

Lebih jauh: Eliot mengimani impersonalitas dan depersonalisasi, bahwa penyair hanyalah medium tempat berbagai pikiran dan perasaan bertemu, mengalami proses kimiawi, lalu menghasilkan sesuatu yang baru. Sekali lagi ini sesuai benar dengan pandangan H.B. Jassin:

Chairil mau membikin perhitungan habis-habisan dengan tradisi dalam seni dan masyarakat, tapi ternyata tradisi lebih kuat daripadanya. Kelihatannya dia kadang kembali pada tradisi, tapi lebih kaya, lebih berisi dari semula. Dan inilah kemenangannya atas yang lain, yang hidupnya terus mendangkal karena ketakutan dan keseganan akan menyalahi adat kebiasaan tertentu dalam pandangan hidup, sikap hidup, dan seni.

Segenap gagasan di atas, saya turut percaya, tidak cuma berkicau nyaring di sangkar kredo Chairil, tidak cuma jadi roh yang dalam kegaibannya menghidupi jasad tulisannya. Ia memiliki perwujudan konkret melalui teknik dan mode presentasi yang relevan dengan ideologi modernisme. Misal: tema karangan (kematian—menandakan keasadaran untuk memaknai hidup), pilihan kata (kosakata sehari-hari—menyiratkan keinginan bebas dari tradisi tulisan sebagai produk para bangsawan), dan tipografi (enjambemen—menggambarkan dinamika pemaknaan). Bagaimanapun saya tidak akan membicarakan lagi hal yang entah sudah berapa kali dibicarakan ini. Saya akan, secara khusus, mencoba menyoroti bagian-bagian dalam puisi Chairil yang memunculkan anggapan ia melakukan plagiarisme, menunjukkan relasi ideologis Chairil dengan modernisme, dan mengajak pembaca menilai melalui relasi ini status sesungguhnya puisi-puisi itu.

Teknik dan Mode Presentasi

Alusi, adaptasi, dan apropriasi adalah di antara teknik dan mode presentasi yang sering, dalam sebuah paradigma, bermanifestasi menjadi penanda modernis karangan. Teknik dan mode presentasi yang sama mungkin digunakan dalam paradigma berbeda. Dalam paradigma modernis, tujuan penggunaan sebuah teknik atau mode presentasi adalah untuk menghasilkan kebaruan dan identitas unik pada karangan. Dalam paradigma pascamodernis, ia justru digunakan untuk menegaskan bahwa kebaruan dan identitas unik hanyalah isapan jempol.

Alusi

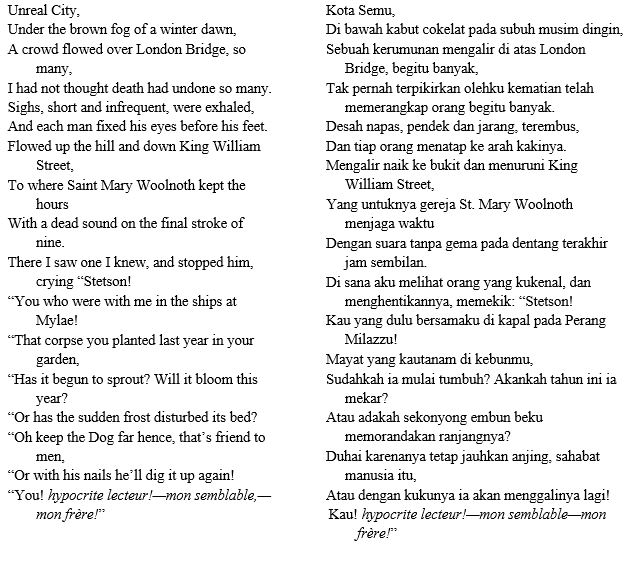

Alusi berarti rujukan tersirat atau tidak langsung ke tulisan lain. Fungsinya antara lain menghubungkan ingatan pembaca dengan semesta pembicaraan pada teks alusi, entah untuk menunjukkan suatu paralelisme atau menimbulkan efek parodi. Pengarang, untuk mengecilkan kemungkinan disebut plagiat, biasanya memanfaatkan teks yang telah populer sebagai alusi, supaya wajar untuk diasumsikan bahwa publik yang disasar tulisan tahu ia secara sengaja meminjam properti yang bukan miliknya atas nama kreativitas, bukan didorong oleh motif untuk melakukan kriminalitas. Bagaimanapun pencantuman anotasi alusi, sebagai footnote ataupun endnote, harus diketahui juga bisa membuat pembaca justru merasa terganggu. Ini misalnya terjadi pada “The Waste Land”, karya yang tak bisa untuk tak disebut dalam pembicaraan mengenai modernisme, yang kebetulan diterbitkan pertama kali pada tahun Chairil Anwar dilahirkan (artinya sama-sama berumur seratus tahun pada 2022 ini). T.S. Eliot mencantumkan begitu banyak anotasi di puisi sepanjang 433 baris tersebut. Meski banyak pembaca mengaku terbantu olehnya namun banyak juga yang justru merasa aktivitas resepsinya dibatasi, didikte ke arah tertentu.

Terdapat lima anotasi untuk bait ini saja, yang dengannya pembaca bisa makin memahami intertekstualitas yang dikehendaki Eliot, atau sebaliknya boleh jadi berpikir, “Lho kok seperti penumpukan berbagai ide dan ungkapan penulis lain?”

Dua contoh:

Jassin tidak menggunakan istilah “alusi” untuk menandai penggunaan ungkapan atau ide penulis lain oleh Chairil, tetapi ia memakai “pengaruh”, istilah yang kurang lebih berarti rembesan dari luar ke dalam, suatu reagen, yang berpartisipasi aktif memunculkan kreativitas hibrida, atau sebagaimana diilustrasikannya:

“Ada sesuatu yang hidup dalam dirinya, sesuatu yang minta diucapkan, minta dibentukkan. Dalam mencari pembentukan ini dia bertemu dengan Marsman dan Slauerhoff dan dia mempergunakan alat yang dipakai oleh keduanya. Tapi dalam pembentukan ini pun masih tetap dipeliharanya kepribadiannya dan dengan demikian kita tidak hanya mendapatkan terjemahan kata, tapi satu penciptaan kembali yang mempunyai dunia kepenyairannya sendiri.”

(Bagian yang ditebalkan selaras dengan pernyataan sikap di “Pidato Radio 1946”)

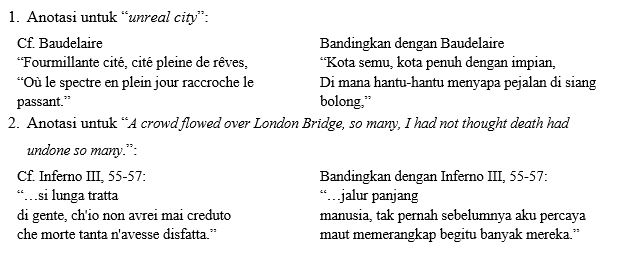

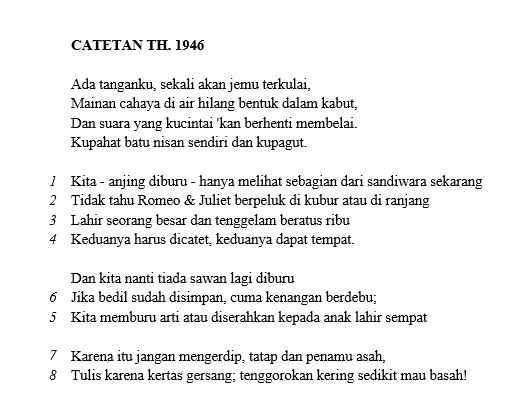

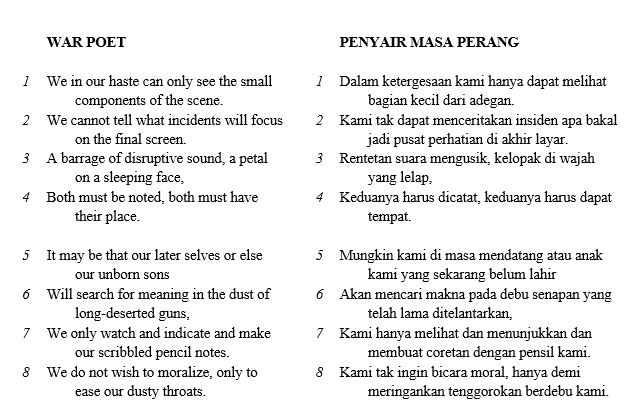

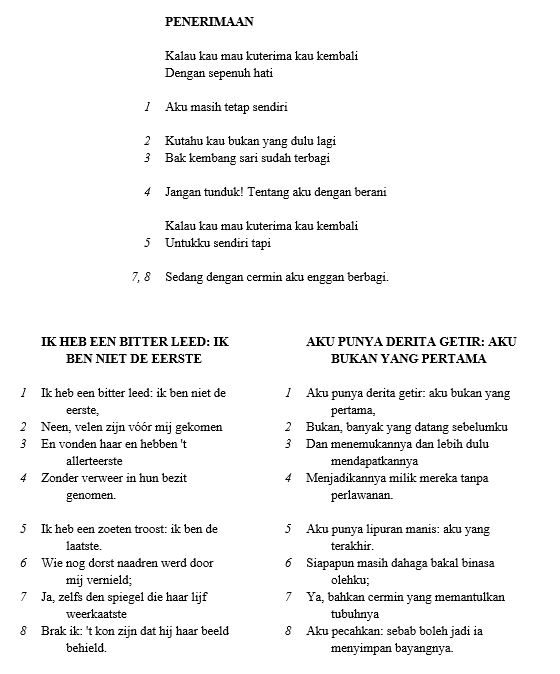

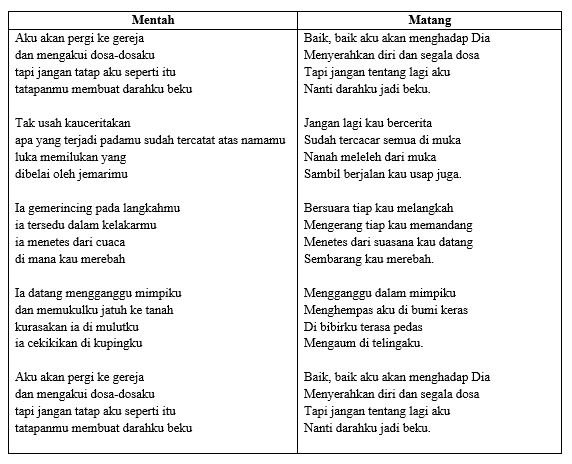

Dua puisi berikut, yaitu “Catetan Th. 1946” dan “Penerimaan”, adalah contoh keterpengaruhan demikian.

Bandingkan.

Tampak bahwa “Catetan Th. 1946” sebagian besar merupakan hasil comotan dengan modifikasi kreatif dari “War Poet” karya Donald Bain. Tabel berikut menggambarkan lebih jelas bagaimana ini dilakukan oleh Chairil.

Total delapan dari 13 baris atau 61,5% dapat dikatakan bersesuaian, empat baris di antaranya bahkan terletak berurutan. Untuk bicara orisinalitas, secara statistik saya kira ini tentu akan sangat problematis.

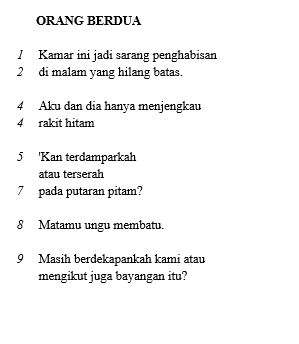

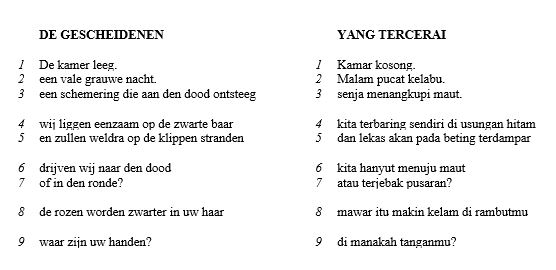

“Penerimaan”, tidak seperti “Catetan Th. 1946”, karena cara ungkapnya sama sekali lain, mungkin sulit untuk segera dikaitkan dengan puisi J. J. Slauerhoff, “Ik Heb Een Bitter Leed”. Namun, dengan pembacaan cermat dan berulang-ulang, kedekatan maknanya tidak bisa dibantah.

Dalam puisi Slauerhoff, narator bicara pada seseorang, mungkin dirinya sendiri, tentang derita cemburu membayangkan bahwa ia bukan kekasih pertama seorang perempuan dan bahwa perempuan ini, tanpa sesuatu resistensi, menjadi kekasih para lelaki sebelum narator. Derita ini menimbulkan tekad, yang secara eufemistis dikatakannya sebagai troost, lipuran atau penghiburan, bahwa narator harus menjadi yang terakhir bagi si perempuan, bahwa setelah perempuan itu jadi kekasihnya, narator tak akan memberi siapapun kesempatan merebut posisinya sebagai kekasih. Cermin pun akan ia pecahkan jika mencoba menyimpan bayang tubuh kekasihnya itu.

Dalam puisi Chairil, narator bicara langsung kepada seseorang. Tidak diketahui jenis kelaminnya karena kata ganti dalam bahasa Indonesia tidak mengenal perbedaan jenis kelamin. Kita asumsikan saja: seorang perempuan. Perempuan ini pernah jadi kekasih narator dan ingin kembali jadi kekasihnya (Kalau kau mau kuterima kau kembali). Narator bersedia menerima. Toh ia masih jomlo (Aku masih tetap sendiri). Baginya tidak sungguh jadi persoalan si perempuan setelah putus darinya dulu menjadi kekasih lelaki lain (Bak kembang sari sudah terbagi). Ia tidak getir sebagaimana lelaki dari puisi Slauerhoff. Tapi ia punya syarat, dan ini bisa dianggap sebagai isyarat penyebab putusnya hubungannya dengan narator dulu: si perempuan hendaklah jadi seorang yang individualis sekarang, seorang yang berani berkata tidak demi memperjuangkan prinsipnya (Jangan tunduk! Tentang aku dengan berani). Sekaligus, seperti narator Slauerhoff, ia ingin jadi kekasih satu-satunya (Untukku sendiri tapi) dan sama ekstrem: Sedang dengan cermin aku enggan berbagi.

Menimbang urutan kesesuaian “Penerimaan” dan “Ik Heb Een Bitter Leed” dari mula hingga akhir baris, bisa disimpulkan ini merupakan “hasil penciptaan ulang”. Seperti pengubahan sebuah lukisan dari satu jenis aliran ke jenis aliran lain, misal dari impresionisme ke ekspresionisme. Hasil akhir memang berbeda secara mencolok dan dalam cara tertentu seperti mengkritik lukisan sumber, tapi jelas bahwa lukisan kedua tidak mungkin ada tanpa lukisan pertama. Yang pertama aksi, yang kedua reaksi. Reaksi ada hanya setelah aksi.

Perlu digarisbawahi, “Catetan Th. 1946” dan “Penerimaan” diklasifikasikan sebagai puisi asli oleh Jassin dan para penyusun buku kumpulan puisi Chairil sesudahnya, antara lain Taufiq Ismail melalui Derai-Derai Cemara dan Pamusuk Eneste melalui Aku Ini Binatang Jalang. Kedua penyusun terakhir malahan menganggap hanya “Krawang-Bekasi” dan “Kepada Peminta-minta” yang merupakan saduran, sementara menurut Jassin masih ada dua lagi harus disebut, yaitu “Orang Berdua” dan “Rumahku”. Artinya Taufiq dan Pamusuk sama-sama beranggapan dua judul terakhir merupakan puisi asli. Perlu dicatat pula bahwa Jassin, dalam Chairil Pelopor Angkatan 45, memberikan argumen, terlepas dari kuat atau lemahnya, kenapa sebuah puisi yang ditengarai jiplakan disebutnya asli, sementara dua penyusun yang lain tidak memberi keterangan apa-apa.

Daftar puisi saduran Chairil Anwar menurut Jassin:

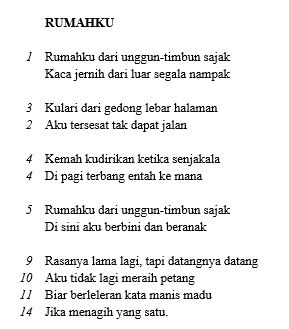

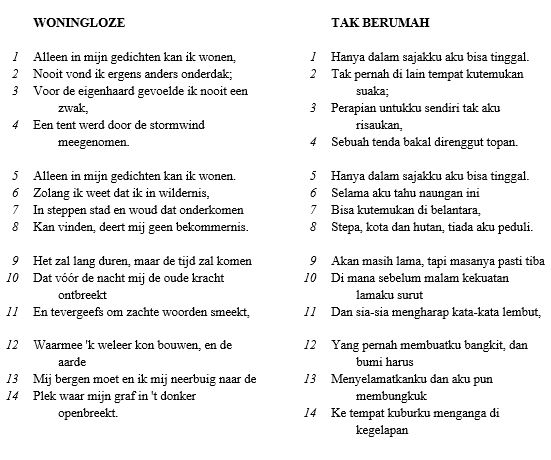

- “Rumahku” (dari Woningloze karya J.J. Slauerhoff)

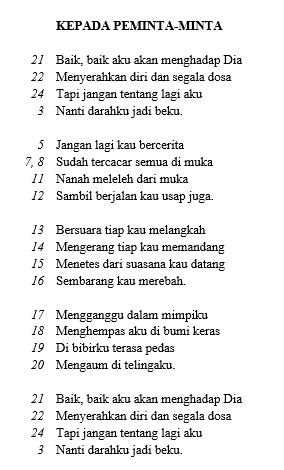

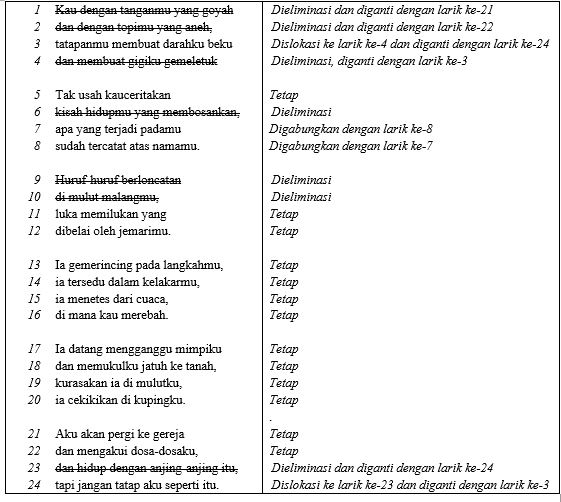

- “Kepada Peminta-minta” (dari Tot den Arme karya Willem Elsschot)

- “Orang Berdua” (dari De Gescheidenen karya H. Marsman)

- “Krawang-Bekasi” (dari The Young Dead Sholdiers karya Archibald MacLeish)

Adaptasi

Dalam pengertian longgar, adaptasi dapat dikategorikan terjemahan—transformasi dari bahasa satu ke bahasa lain, medium satu ke medium lain, genre satu ke genre lain, dengan tetap mempertahankan tema, garis besar narasi, dan ide pokok pada karya sumber. Kita bisa, misal mengenai sebuah novel yang ditransformasikan ke dalam bentuk film, mengatakan: “Ini penerjemahan dari kata ke gambar bergerak.”

Bagaimanapun untuk konteks alih-bentuk dalam medium dan genre yang sama, kedua istilah teknis tersebut jarang dipertukarkan. Sebuah tulisan disebut terjemahan jika, selain menjaga ide pokok sumber, melakukan pendekatan yang ketat terhadap struktur kalimat dan tata bahasanya, hal mana lazim mengimplikasikan kesesuaian jumlah baris dan bait dan bahkan alih-bahasa secara verbatim.

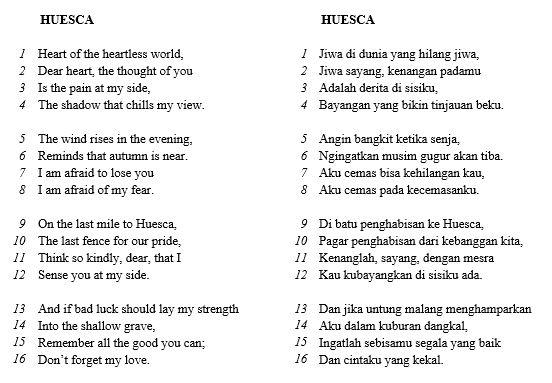

Meski penerjemahan bad luck oleh Chairil menjadi untung malang alih-alih misal kemalangan bisa dipertanyakan, kesesuaian pada hampir seluruh puisi dari awal hingga akhir cukup menjadi alasan untuk menyepakati status puisi “Huesca” (jiwa yang hilang jiwa) merupakan terjemahan dari “Huesca” (Heart of the heartless world).

Daftar puisi terjemahan Chairil Anwar menurut Jassin:

- “Somewhere” (dari Somewhere karya E. Du Perron)

- “P. P. C.” (dari P. C. karya E. Du Perron)

- “Mirliton” (dari Mirliton karya E. Du Perron)

- “Hari Akhir Olanda di Jawa” (dari De Laatste Dag Der Hollanders op Java karya Sentot di Max Havelaar)

- “Musim Gugur” (dari Herbsttag karya R. M. Rilke)

- “Jenak Berbenar” (dari Ernste Stunde karya R. M. Rilke)

- “Huesca” (dari Huesca karya John Conford)

- “Datang Dara, Hilang Dara” (dari A Song of the Sea karya Hsu Chih-Mo—diterjemahkan dari bahasa China oleh Yuan K’o-chia)

- “Fragmen” (dari Preludes to Attitude karya Conrad Aiken)

- “Lagu Orang Usiran” (dari Refugee Blues karya W. H. Auden)

- (Tidak berjudul, versi lain terjemah Refugee Blues karya W. H. Auden)

Dalam aransemen adaptasi, prinsip utama yang dipakai adalah menjaga relasi paradigmatis, bukan menemukan kata dan ungkapan yang paling mirip. Yakni, untuk mengadaptasi sebuah puisi dalam bahasa A menjadi puisi dalam bahasa B, pendekatan struktural dilakukan tidak secara kaku. Yang penting adalah bahwa kerangka tempat elemen-elemen puisi dicangkokkan tetap. Berdasarkan prinsip ini, dan bertentangan dengan penilaian Jassin yang menyatakan “kedua sajak itu dalam terjadinya tak ada hubungan apa-apa”, menurut hemat saya “Cintaku Jauh di Pulau” merupakan puisi adaptasi. Bahkan mungkin contoh paling ideal dalam perpuisian Chairil Anwar.

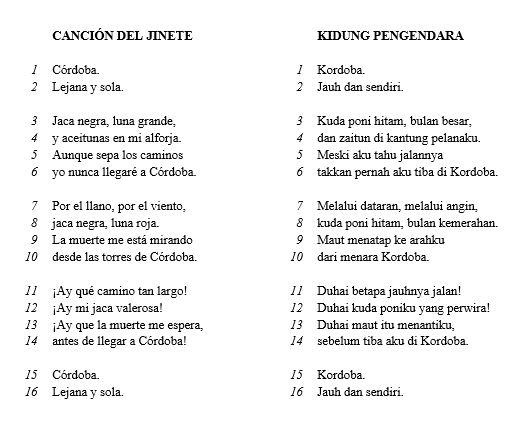

Perhatikan versi asli “Canción del Jinete” karya Frederico Garcia Lorca berikut dan terjemahan yang saya berikan, lalu bandingkan kata per kata, baris per baris dengan hasil gubahan Chairil Anwar.

Jelas “Cintaku Jauh di Pulau” bukan terjemahan dari “Canción del Jinete”. Jeca negra adalah kuda poni hitam, bukan perahu melancar. Tapi jelas terlihat juga betapa relasi paradigmatis kedua puisi ini terjaga. Ibarat sepeda motor, ini motor yang dimodifikasi total. Bentuk spion berubah, misal dari kotak jadi bundar, tapi tetap spion dan terpasang di tempat yang sama. Begitu juga ban, pelek, jok, semua diganti; model dan merek berubah namun nama dan fungsinya tetap. Baris zaitun di kantung pelanaku dan di leher kukalungkan ole-ole buat si pacar hakikatnya sama. Sama-sama membicarakan oleh-oleh, hanya saja yang satu disebutkan nama oleh-olehnya adalah zaitun dan, berhubung narator mengendarai kuda, ditaruh di kantong pelana, sementara yang satu tanpa menyebutkan, hanya dikatakan bahwa oleh-oleh itu, berhubung narator naik perahu, ditaruh di leher. Mungkin itu kalung, mungkin syal, yang pasti oleh-oleh untuk seseorang yang tengah dituju, yang satu di pulau yang jauh, entah di mana, yang satu di tempat spesifik, Kordoba, yang di peta tampak berlokasi di wilayah negara bernama Spanyol.

Di air yang tenang, di angin mendayu, paralel dengan Melalui dataran, melalui angin, sama-sama menunjukkan keadaan penempuhan. Penempuhan narator “Cintaku Jauh di Pulau” melewati perairan tenang tanpa badai, dan penempuhan narator “Kidung Pengembara” melewati dataran, artinya tidak naik-turun melainkan rata saja. Kegagalan penempuhan atau kekhawatiran atasnya diungkapkan narator bukan karena aral geografis, tapi karena keadaan kendaraan (perahu atau kuda poni) yang digunakan narator yang dirasa tak akan mampu menjangkau jauhnya jarak. Ini lebih tegas terlihat dalam “Cintaku Jauh di Pulau”, ketika narator menyatakan bahwa kendaraan yang digunakannya kan merapuh. Dalam “Kidung Pengembara” ini tidak eksplisit, tapi pun bukan berarti tak termungkinkan dimaknai sama: pujian terhadap sifat kuda bisa dikaitkan atau dikontraskan dengan jenis kuda yang dipakai; jeca, kuda poni, alias kuda kecil versus rute yang jauh. Yakni pujian “perwira”, gagah berani, bukan cuma menyiratkan kekaguman melainkan juga terima kasih dan keharuan. Keharuan karena ia kecil, ulet, namun punya keterbatasan alamiah yang bisa dimaklumi. Pada “Cintaku Jauh di Pulau”, perahu biasanya diasosiasikan dengan tubuh Chairil yang dijangkiti penyakit (ada yang bilang tifus ada yang bilang sifilis) yang membawa si penyair kepada ajalnya tiga tahun setelah puisi ini digubah.

Apropriasi

Adaptasi bukan merupakan istilah kategoris yang diusulkan Jassin untuk perpuisian Chairil Anwar. Istilah yang diusulkannya adalah “saduran”. Saduran, bagi Jassin, beda dari adaptasi. Malahan Jassin pun masih membedakan antara “saduran” dari “saduran puitis”.

Saduran menurut Jassin adalah “adaptasi yang asing kepada kepunyaannya sendiri dengan tidak merubah maksud pikiran yang terkandung semula”. Artinya, susunan kalimat sebuah puisi bisa saja menunjukkan dekonstruksi ekstrem, jumlah paragraf atau baitnya boleh jadi berbeda secara mencolok, idiom dan konteks geografis dan kulturalnya diganti total, namun selagi ide pokok — dalam karya sastra mencakup pikiran dan perasaan — pada sumber dijaga maka ia layak dikategorikan saduran.

Lantas apa itu saduran puitis?

Sebagaimana pengertian “pengaruh”, pengertian “saduran puitis” bisa dikatakan abstrak. Tanda saduran dikatakan puitis adalah bila “ada pemikiran, pendalaman, penggodokan dalam situasi penyair sendiri.” Dalam praktik, dari keempat judul puisi yang dikemukakan dalam klasifikasi “saduran”, tiga judul yang dikatakan “saduran puitis”, yaitu “Rumahku”, “Kepada Peminta-minta”, dan “Orang Berdua”, sehingga bisa disimpulkan bahwa “Krawang-Bekasi” menurut Jassin kurang memenuhi syarat untuk dikatakan puitis. Tanda yang diberikan Jassin sekaligus dapat jadi landasan dugaan bahwa “saduran puitis” mencakup karya-karya apropriasi.

Apropriasi berarti penggunaan suatu penanda dengan memberinya petanda berbeda dari yang telah disepakati kelompok yang dianggap punya otoritas terhadapnya. Pencatutan, dengan kata lain. Sebuah istilah yang dalam kajian budaya nyaris selalu bernuansa negatif.

Sastra, secara khusus, bagaimanapun sering memberi apropriasi kemungkinan konotasi positif, kadang malah predikat tindakan heroik. Apropriasi dalam sastra bisa diparalelkan dengan paradoks Robin Hood. Robin Hood adalah penjahat di mata penguasa, tetapi pahlawan di mata kaum miskin. Pekerjaannya merampok yang kaya demi kepentingan si miskin. Tindakannya tak bisa dibenarkan dalam paradigma hukum positif, tetapi dipahami dan diapresiasi oleh semua yang menilai kemiskinan si miskin tidak lain adalah situasi yang diciptakan oleh kezaliman penguasa dan kelalaian penegak hukum.

Dalam kesusastraan, krisis si miskin ini mewujud melalui tirani tradisi. Perlawanan ditujukan terhadap semua pihak yang bertanggung jawab atas terus berlangsungnya tirani itu, misalnya sederhana: sastrawan yang terus menuntut puisi harus ditulis dengan kata baku dan atau seturut pedoman penulisan (mengindahkan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan sebagainya). Korban perampokan bersifat acak, yang terpenting bukan pihak yang sungguh-sungguh dirugikan. Si miskin adalah seluruh pembaca yang tak kunjung mendapatkan hak atas tulisan yang bisa mengatasi lapar dan dahaga batiniahnya. Sang Robin adalah subjek yang terus dikejar-kejar untuk diganjar hukuman setimpal, yang pasti tak mudah sebab tidak saja ia piawai meregangkan busur panah, pun dilindungi dan dibela oleh para pengikut setianya, the Merry Men, dan orang-orang malang dan lemah yang percaya ia berjuang atas nama mereka.

Cermati beberapa puisi berikut.

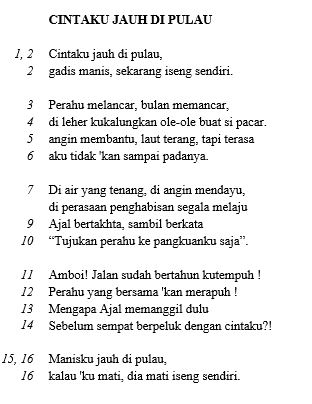

Seturut pendapat Jassin, puisi “Rumahku” merupakan saduran puitis atau apropriasi dari puisi “Woningloze” karya Slauerhoff.

“Rumahku” dan “Woningloze” sama-sama bicara tentang pemikiran penyair bohemian, obsesi mereka terhadap desain puisi yang mengayomi. Suatu home alih-alih house. Perbedaannya, dalam “Woningloze” ketiadaan-rumah-hakiki-kecuali-puisi diajukan sebagai kesimpulan (Tak pernah di lain tempat kutemukan suaka) seusai proses pencarian, sementara “Rumahku” lebih mendeskripsikan proses pencariannya. Di sini seolah Chairil mendengar kisah Slauerhoff yang baru menuntaskan perjalanannya dan mengapropriasi kisah itu untuk menceritakan kisahnya sendiri yang belum tuntas.

Perlu dikemukakan kemungkinan bahwa kaca jernih, gedong, lebar halaman, dan kemah pada puisi “Rumahku” semua merujuk pada karakteristik tertentu dari puisi. Yakni yang diungkapkan oleh aku-lirik sebenarnya adalah desain puisi ideal. Puisi ideal, yang bisa jadi home bagi penggubahnya, bukanlah puisi yang terkesan mewah, menampung dalam susunannya banyak informasi, tetapi dalam pengertian tertentu mengekang dan mengasingkan; bukan juga puisi yang portabel dan banal, mudah ditaruh di aneka wilayah intelektual, tetapi mudah porak poranda diterpa kritik keras. Melainkan puisi tempat hasrat penyair tercurah (berbini) dan makna hidupnya lestari (beranak); puisi yang menjadi perpanjangan bagi jiwa dan pikiran penyair, seumpama rumah transparan di mana publik bisa dari kejauhan menyaksikan apa yang ada dan yang terjadi di dalam (dari luar segala tampak).

Kesamaan lain antara “Rumahku” dan “Woningloze”: sebohemian apa pun narator kedua puisi itu, mereka tidak bisa lepas dari intimidasi bayang kematian; bahwa di hadapan maut, yang pasti datang itu, semua yang ideal bisa kehilangan makna eksistensialnya. Eksistensialisme, sekali lagi, jamak diketahui sebagai paham yang merasuki karya para modernis.

Sebagaimana narator “Rumahku” dan “Woningloze”, narator “Kepada Peminta-Minta” dan “Tot den Arme” juga merasakan suatu intimidasi. Melalui pertemuan dengan seorang gembel, tercipta situasi di mana narator dituntut untuk lebih peduli pada mereka yang bernasib malang. Lebih dari itu, pengulangan larik Baik, baik aku akan menghadap Dia Menyerahkan diri dan segala dosa menggambarkan tak saja perasaan bersalah tapi juga perasaan dipaksa menunjukkan perasaan bersalah tersebut.

“Kepada Peminta-Minta” merupakan penciptaan ulang yang visioner. Mirip renovasi bangunan yang dilakukan dengan sepenuhnya menyadari nilai-nilai berharga pada desain lama yang harus dipertahankan pada desain baru. Ada tiga teknik apropriasi yang terlihat mencolok di sini: eliminasi, penambahan, dan dislokasi.

Hasil:

Tentang puisi pendek ini Jassin menyatakan, selain ia mempunyai dunianya sendiri, pengisian Chairil pun lebih kaya. Saya tidak sepakat, karena ini berarti secara tak langsung dan apriori Jassin menilai Marsman lebih miskin. Padahal kalau dicermati, utamanya bait pertama, terdapat perbedaan mendasar: Marsman menggambarkan suasana, sementara Chairil menggambarkan peristiwa. Sebuah puisi dibilang lebih kaya hanya karena menyajikan lebih banyak peristiwa? Ini tentu akan bermasalah untuk dipakai menilai haiku.

Yang tepat, saya pikir, adalah menilai Marsman dalam paradigma impresionisme dan Chairil dalam paradigma ekspresionisme. Juga, keduanya harus dinilai menurut estetika bunyi pada masing-masing bahasa, “De Gescheidenen” dalam estetika bunyi bahasa Belanda dan “Orang Berdua” dalam estetika bunyi bahasa Indonesia.

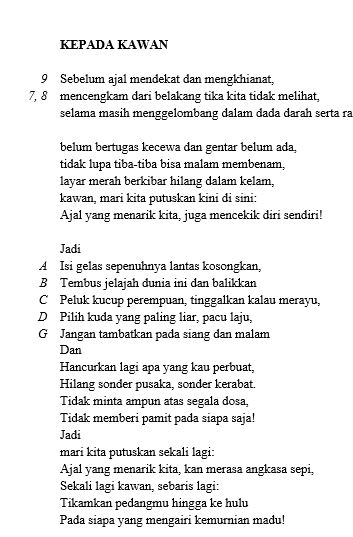

Jassin berkali menekankan ihwal orisinalitas ungkapan Chairil. Intinya, jika keorisinalan ini bisa ditunjukkan dalam satu bagian puisi, maka meski jelas ia pada dasarnya sama dengan bagian puisi dari penyair lain, Jassin enggan menyebutnya saduran, terlebih terjemahan. Jassin cenderung menyebutnya puisi asli atau saduran puitis. “Orang Berdua” adalah contoh saduran puitis, sedang “Kepada Kawan” adalah contoh puisi asli yang “memperlihatkan pengaruh-pengaruh kentara sekali” dari puisi penyair lain.

“Pengaruh itu kelihatan dalam semangat, penggunaan kata-kata dan perbandingan-perbandingan,” ungkapnya.

Dua puisi berbahasa Belanda di atas adalah milik Marsman. Masih ada beberapa puisi, milik Marsman juga dan milik Slauerhoff, yang dicomat-comot untuk menggubah “Kepada Kawan”. Karena keterbatasan ruang terpaksa tidak bisa saya kemukakan. Pada intinya, “Kepada Kawan” bisa dikatakan merupakan penumpukan alusi. Ambil sedikit dari sini, ambil sedikit dari sana, tambah beberapa baris milik sendiri, kemudian kombinasikan untuk mempresentasikan sebuah ide, dan hoppla!

Jassin tidak menyebut yang demikian ini sebagai pencurian karangan, melainkan pengaruh atau keterpengaruhan, istilah berkonotasi ketidaksadaran dan ketidaksengajaan. Saya bukan tidak mengimani fakta bahwa penyair memang bisa dipengaruhi penyair lain. Masalahnya, pengaruh adalah sesuatu yang lazim bekerja di latar belakang dan tak bisa dengan gampang dibuktikan. Sementara pada konteks Chairil Anwar, ada sesuatu kredo yang bisa dirujuk dan memberi relevansi objektif pada sebuah penilaian atau penggolongan. Jadi daripada mengatakan “Kepada Kawan” adalah puisi asli dengan pengaruh dari anu dan anu, saya pilih mengatakan bahwa ia merupakan karya apropriasi, mode presentasi modernis ala “Pidato Radio 1946”.

Penutup

Pertanyaan seputar orisinalitas merupakan isu seksi di era konsep kepemilikan bersama membusuk jadi humus bagi kapitalisme yang menggiring pribadi-pribadi, dengan stempel di masing tangan siap menerakan cap “produk intelektual tuan fulan”, ke medan perang modern, bertarung memperebutkan kamar berukuran 3 x 4 m; ruang yang sejatinya terlalu sempit buat meniup nyawa!

Sebagai bagian dari dinamika kesejarahan ini tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan terkait produk Chairil Anwar adalah menaruh dan menjaganya tetap dalam bingkai modernisme. Ya, isme ini penting untuk dipandang sebagai bagian dari presentasi Chairil, cara khusus yang dimaksudkan pengarang untuk pengapresiasian karyanya, semacam kaca mata 3D yang harus dikenakan untuk menonton film yang memang dibuat dalam mode presentasi 3 dimensi. Kaca mata ini tidak melekat pada file atau strip film, penonton pun secara teknis bisa menonton tanpanya, namun bisa dibayangkan: dengan dan tanpanya adalah suatu persoalan. Dalam bingkai kredo “Pidato Radio 1946”, orang bisa tetap memedulikan orisinalitas namun dalam paradigma yang dimaksudkan Chairil. Di luar bingkai itu sangat mungkin isu pencurian ide dikemukakan.

Sebuah surat dari Chairil kepada Jassin perlu juga disajikan di sini.

Jassin,

Yang kuserahkan padamu—yang kunamakan sajak-sajak!—itu hanya percobaan kiasan-kiasan baru.

Bukan hasil sebenarnya! Masih beberapa “tingkatan percobaan” musti dilalui dulu, baru terhasilkan sajak-sajak sebenarnya.

Kita jelas tidak wajib menyetujui bahwa hampir 40 judul puisi Chairil Anwar dari era sebelum surat itu dibuat, yaitu antara 1942-1944, semuanya bukan “sajak-sajak sebenarnya”. Selain karena, melalui pembicaraan bertahun-tahun, dari generasi ke generasi, mayoritas telah menjadi merek dagang dan bahkan representasi figur Chairil, pun mana saja “yang kuserahkan padamu” itu tidak jelas yang mana. Bagaimanapun juga surat ini tetap patut jadi pertimbangan bahwa tidak semua puisi Chairil benar-benar lahir dari pengalaman pribadinya, persinggungan dramatis pikirannya dengan pikiran pengarang lain, dan tegasnya: tidak harus kita bicara soal yang metafisis—pengaruh. Harus dibuka kemungkinan memandang puisi-puisi Chairil Anwar semata sebagai test tube atau erlenmeyer flask di kabinet laboratorium, sambil mengingat: ketekunan bereskperimen justru adalah yang membedakan kaum modernis misalnya dari kaum romantis.

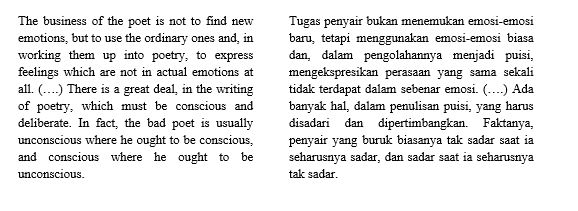

Kaum romantik mengandalkan luapan spontan perasaan yang menggebu (the spontaneous overflow of powerful feeling), sementara kaum modernis sangat mempertimbangkan kelogisan dan ketepatan komposisional. Bukan berarti kaum modernis menolak keberadaan emosi dan perasaan dalam karya mereka, namun bahwa suatu ungkapan, meminjam kredo imajisme, harus bersifat intelektual dan emosional sekaligus (presents an intellectual and emotional complex in an instant of time), atau seperti dikatakan oleh Eliot:

Dengan kata lain proses kreatif penyair modernis tak pernah spontan. Ini sebabnya Chairil menyatakan, “Pikiran berpengaruh besar dalam hasil seni yang tingkatnya tinggi. Berpikir yang mengandung menimbang serta memutus dengan sehat-cemat.”

Dalam modernisme, bahkan dalam wacana yang lebih umum, harus dibedakan antara orisinalitas dan kebaruan. Tidak semua yang orisinal itu baru dan tak semua yang baru itu orisinal. Seruan make it new dari Pound, seturut pembahasan Eliot dalam “Tradition and the Individual Talent”, sesungguhnya mengimplikasikan daur ulang produk-produk kebudayaan yang telah ada. “Buat ia baru”. Apa “ia” di sini? Ialah, antara lain, sesuatu yang lama, klise, dan singkatnya tidak lagi menyentuh perasaan dan kesadaran. “Ia” dapat dihadirkan kembali, dihidupkan lagi, misalnya dalam format alusi. Alusi bisa berupa kutipan penuh dan dengan mempertahankan bahasa sumber, atau berupa terjemahan yang telah diolah ulang dengan stilistika agar selaras dengan selera dan kesadaran pengarang.

Akhirnya, selaras dengan ucapan Donald Bain yang digemakan Chairil Anwar dalam “Catetan Th. 1946”: semua harus dicatet, semua dapat tempat. Tidak adil meng-aktualisace-kan capaian Chairil setinggi Burj Khalifa sampai mengesankan ia tidak berutang apa pun atau berutang hanya sedikit kepada, misal, Marsman, Slauerhoff, Elsschot, Eliot, dan Lorca. Sebaliknya, adalah kezaliman menilai Chairil Anwar sejatinya tidak lebih dari seorang maling gagasan dan bersikeras tutup mata terhadap pemahaman teoretisnya, ketangkasan teknisnya dalam merangkai ide menjadi karya seni, yang nyatanya sampai detik ini, seratus tahun sejak kelahirannya di Medan, masih terus dibicarakan.

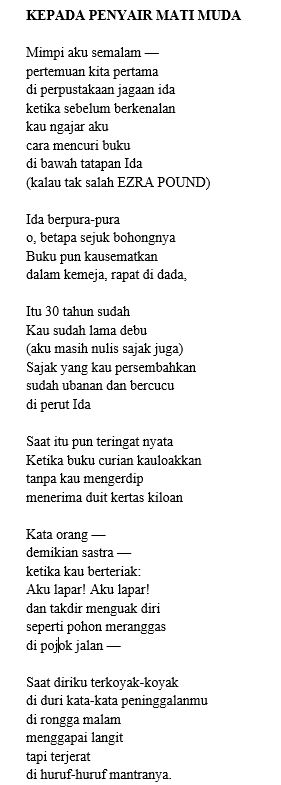

Sitor Situmorang, penyair besar Indonesia asal Tapanuli, berumur lebih dari tiga kali usia Chairil kala wafat, mengenang Chairil, sang modernis itu, dengan sajak berikut.

Kepustakaan

Eneste, Pamusuk, Chairil Anwar Aku ini Binatang Jalang, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-2 versi hard cover, 2015

Horison, Derai-Derai Cemara, Yayasan Indonesia, Cetakan ke-2, 2000.

Jassin, H. B., Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45, Gunung Agung, Cetakan ke-2, 1959.

Jassin, H. B., Gema Tanah Air Prosa dan Puisi 2, Balai Pustaka, Cetakan ke-8, 1987.

Jassin, H. B., Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai II, PT Gramedia, 1985.

Sanders, Julie, Adaptation and Appropriation, ebook, Routledge, 2016.

Situmorang, Sitor, Biksu Tak Berjubah, Komunitas bambu, Jakarta, 2004.

Sumber-sumber lain dari internet.

Malkan Junaidi

Malkan Junaidi lahir di Blitar, 12 Maret 1981. Pendidikan terakhirnya ia tempuh di Sastra Inggris Universitas Negeri Malang (tidak tamat). Ia bekerja sebagai petani dan kuli bangunan, serta aktif menyiarkan tulisannya melalui media sosial. Bukunya yang telah terbit di antaranya Lidah Bulan (2011), Di Bawah Cahaya yang Terpancar dari Ingatan terhadapmu (2016), dan Chelsea Islan Terbang ke Bulan (2018).