1

Cara paling masuk akal memperlakukan esai “Fobia Metafora dalam Puisi Indonesia” karya Saut Situmorang (selanjutnya disebut “Fobia Metafora”) adalah dengan menganggapnya esai salah satu karakter dalam fiksi ilmiah semacam The Time Machine lokal: dia hidup dan membaca puisi-puisi Chairil Anwar di zaman Jepang, mungkin dengan tidak terlalu cermat, lalu dilontarkan oleh mesin waktu ke akhir Juli 2023 dan karena satu dan lain sebab memutuskan menulis esai tentang situasi perpuisian Indonesia kontemporer.

Hanya dengan cara itu bisa kita maklumi rasa heran berlebihan penulisnya ketika mendapati dua penyair kontemporer, Joko Pinurbo dan M. Aan Mansyur, yang menurut dia tidak memperlakukan proses menulis puisi sebagai “pekerjaan keramat berdarah-darah” seperti yang dia yakini tentang puitika Chairil Anwar dan “mayoritas penyair di dunia ini”. Pandangan tersebut tampak unik, bukan karena ia merupakan konklusi bernas dan penting melainkan karena situasi yang ditunjukkan analog dengan semisal pada 2023 ada orang mengatakan bahwa Amir Hamzah adalah penyair kontemporer kita atau Prapanca adalah penyair Angkatan 2000.

Penggunaan istilah “pekerjaan keramat berdarah-darah” sepintas mungkin membuat kita menyangka esai tersebut tidak sedang berbicara tentang puitika penyair kontemporer ataupun Chairil Anwar, melainkan tentang dukun dan ritual ayam cemani. Memaknainya metaforis, kita mungkin akan terpikir konsep kepujanggaan, konsep kuno tentang pengarang sebagai empu, pujangga adiluhung, dan karyanya sebagai risalah penuntun kehidupan. Konsep itu mungkin agung, tetapi elitis dengan kanonisasinya yang absolut berdasarkan selera patron: sang raja (Rosidi, 2019: 89).

Maka tidak mengherankan jika “Fobia Metafora” kemudian meminimalisasi “mayoritas penyair di dunia ini”, penganut puitika “keramat berdarah-darah” itu menjadi para penyair Romantik Inggris karena rumus kepenyairan mereka memang cukup sesuai untuk dibandingkan dengan konsep kepujanggaan kuno kita. William Wordsworth, yang rumus puitika Romantisismenya dirujuk oleh “Fobia Metafora” dari “Preface to Lyrical Ballads, with Pastoral and Other Poems (1802)”, adalah tokoh yang juga merumuskan penyair sebagai pemilik beberapa karakteristik spesial, salah satunya memiliki pengetahuan lebih banyak tentang kodrat manusia dan jiwa yang lebih utuh daripada umumnya dimiliki umat manusia (Wordsworth, 2013: 103). Dengan kata lain, penyair dikonstruksikan sebagai sosok linuwih, adimanusia, analog dengan sosok pujangga kuno dalam kesusastraan lokal kita.

Anehnya, rumus kepenyairan yang bisa menambahkan legitimasi pada adjektiva “keramat” yang diagungkan tersebut tidak disinggung oleh “Fobia Metafora”. Apa yang justru kita temukan hanya rumus puitika dari tokoh yang sama bahwa puisi “lahir dari perasaan spontan yang membanjiri jiwa sang penyair saat melakukan kontemplasi atas insiden dan situasi dari kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek puisi yang akan dituliskan” dan penggunaan “bahasa yang dipakai sehari-hari oleh orang biasa”.

Jika “berdarah-darah” merupakan tafsir hiperbolik untuk “kontemplasi”, maka siapa pun yang pengetahuannya tentang Sastra Inggris dan Amerika tidak buntu pada Romantisisme akan tahu bahwa sejak berkembangnya Generasi Beat pada era 1950-an puisi Amerika, misalnya, sudah semakin jauh beranjak dari puitika Romantik ke bentuk puisi yang mengunggulkan spontanitas minus rem kontemplasi. Puisi-puisi Allen Ginsberg, misalnya, tersusun atas baris-baris yang dia sebut “komposisi spontan” (Ginsberg, 2001: 406) dengan ritme mengingatkan kepada mantra Zen yang dalam sepucuk surat untuk Peter Orlovsky dia sebut sebagai “formula verbal ringkas” (Morgan, 2008: 262). Dengan kata lain, relasi mantra sebagai ujaran keramat dengan puitika Ginsberg lebih merupakan relasi bentuk, bukan fungsi. Dalam puisi-puisinya kita temukan rujukan pada Hare Krishna, Prajnaparamita Sutra, Raksa, Om Mani Padmi Hum, Om Ah Hum, dan bahkan La ilah illa’ Allah hu, tetapi baris-baris semisal “‘Peace in Chicago, / Peace in Saigon—’” yang dia sebut sebagai “Mantra Amerika” (“Wings Lifted over the Black Pit”) jelas ditulis bukan untuk dirapalkan setiap pagi dan petang supaya dengan ajaibnya Perang Vietnam mendadak berhenti.

Hal sama kita temukan dalam perpuisian Indonesia misalnya puisi Sutardji Calzoum Bachri. Puisi Sutardji disebut puisi mantra, tetapi ketika kritikus Umar Junus dalam Mitos dan Komunikasi (1981) menautkan puisi mantra Sutardji dengan sisi magis mantra klasik, bahwa puisi mantra Sutardji terbukti kemanjurannya sebagaimana kemanjuran kekuatan magis mantra, kritikus Ajip Rosidi membantah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana: “Sajak Sutardji yang mana yang ternyata telah manjur dipakai sebagai mantra oléh Umar Junus? Kapankah ia mencobanya? Untuk apa?” (Rosidi, 2019: 170-171).

Kelisanan dan metafora, jelas tidak lintas zaman karena ia sangat terkait perkembangan dan karakteristik arbitrer bahasa. Kita, misalnya, menemukan telaah bernas tentang betapa banyaknya puisi Chairil Anwar berutang diksi dan idiom pada Bahasa Melayu Medan pada masanya dalam Rumah Tersembunyi Chairil Anwar Damiri Mahmud. Maka jika katakanlah “Mawar merah dan melati putih: / darah dan suci. / […] / Mampus kau dikoyak-koyak sepi.” (“Sia-sia”) merupakan bentuk kelisanan dan ungkapan metaforis Chairil Anwar pada 1943, kita tidak bisa mengatakan bahwa untuk mencapai kelisanan bahasa sehari-hari dan ungkapan metaforis lantas Joko Pinurbo dan Aan Mansyur pun harus menyerakkan masing-masing diksi tersebut dalam puisi-puisi yang mereka tulis pada dua dekade awal abad ke-21.

Menganalogikan proses penciptaan puisi dengan “pekerjaan keramat berdarah-darah” mungkin bertolak dari maksud baik untuk mengingatkan kita pada warisan Chairil Anwar yang mengacu kepada puisi Conrad Aiken, “Yang bukan-penyair tidak ambil bagian” (“Fragmen”). Akan tetapi sejak tiga windu silam kita juga belajar dari W.S. Rendra bahwa “maksud baik tidak selalu berguna” (“Sajak Pertemuan Mahasiswa”) dan maksud baik analogi “pekerjaan keramat berdarah-darah” jadi tidak berguna pada momen ia terpeleset sebagai satu bentuk fetis dan sadomasokhis.

Artinya, bahkan ketika “pekerjaan keramat berdarah-darah” dimaknai metaforis, maksud baik di balik koar-koar penggunaan frasa tersebut untuk merujuk proses kreatif seorang penyair sangat berpotensi menyamakan penyair dengan dukun, puisi sebagai jimat, dan proses menulis puisi setara dengan proses menuju katarsis seksual dalam Justine Marquis de Sade: penyair harus menempuh perjalanan jauh ke luar peradaban, uzlah dalam rimba dan kastel, lalu dengan perut kosong melakukan ritual untuk memeras darah dari tubuh. Semakin banyak bilur di punggung, semakin besar rasa sakit yang dirasakan, semakin besar katarsis yang dilahirkan.

Pada akhirnya, kualitas puisi ditakar pertama-tama oleh seberapa keramat berdarah-darah proses kreatif yang bisa penulisnya celotehkan kepada kita. Sepanjang seseorang sudah memutuskan bahwa seorang penyair lolos inaugurasi ritual keramat berdarah-darah penciptaan puisi berdasarkan pandangan subjektifnya tanpa harus merujuk literatur kritik sastra, maka fleksibilitas dunia kritik sastra yang menolak Kebenaran Tunggal bisa dimanipulasi untuk menciptakan satu-dua alasan memuji puisi penyair terkait: penyair harus keramat terlebih dahulu baru kemudian diputuskan puisinya jimat dan karenanya bagus.

Pandangan semacam itu tentu tidak akan disodorkan oleh seorang kritikus yang masih rajin menulis dan membaca rujukan-rujukan kritik sastra terbaru pada 2023. Dia pasti pernah membaca Roland Barthes, memahami konsep Metafora bukan hanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan wangsit, tetapi juga dari buku Paul Ricoeur dan Zoltán Kövecses, dan mengetahui garis waktu yang telah dilalui kritik sastra sejak Plato sampai Ian Bogost. Tentu pembagian fase kronologis teori sastra tidak berarti metode yang disodorkan oleh teori dari fase sebelumnya lantas musnah. Akan tetapi, ketika seorang kritikus memilih merujuk teori sastra jadul pada saat teori-teori sastra yang lebih baru sudah bermunculan, maka idealnya dia terlebih dahulu mengemukakan tanggapan-tanggapannya terhadap teori-teori sastra yang lebih baru untuk menunjukkan bahwa dia kerasan dalam kejadulan dengan motif yang valid, bukan karena keengganan membaca dan berpikir.

Sementara itu, pembahasan dikotomi sastra pop dan sastra tinggi mungkin masih marak dan relevan jika disodorkan sebelum 1980-an, tetapi ketika pada era tersebut Kritik Sastra Pascamodernisme berkembang, pembahasan semacam itu berangsur usang. Pengetahuan dasar tersebut umum dipahami mahasiswa sastra minimal saat semester 3, tetapi bahkan jika tidak mendalami Ilmu Sastra secara akademis pun orang yang tertarik menjadi kritikus pasti pernah membaca buku-buku pendahuluan teori dan kritik sastra semisal Beginning Theory Peter Barry. Buku Peter Barry menjelaskan dengan sederhana dan sangat terang bahwa berkebalikan dari Modernisme, Pascamodernisme “menolak pembedaan antara seni ‘tinggi’ dan ‘populer’ yang penting dalam modernisme” dan kritikus Pascamodernis justru “menyoroti teks-teks yang berfungsi sebagai campuran hibrida keduanya” (Barry, 2017: 86 & 93).

Dalam pandangan kritikus Pascamodernis, estetika modernis awal abad ke-20, yang versi mentahnya dijadikan salah satu basis komentar puisi Aan Mansyur dan Joko Pinurbo dalam “Fobia Metafora” berupa rujukan rumus puitika Ezra Pound ataupun pemujaan metafora yang dengan ujug-ujug ditautkan pada puisi Chairil Anwar dan Amir Hamzah, merupakan estetika elitis: sarana pengkanonisasian sastra berdasarkan menu tunggal yang dijajakan oleh elite sastra. Memiliki selera sastra pribadi normalnya bukan masalah, tetapi menjadi masalah ketika ia disodorkan sebagai selera yang harus universal. Lebih bermasalah lagi ketika sikap mengharus-haruskan yang personal menjadi universal diajukan pada masa yang jauh setelah kejulidan sejenis terbongkar. Ia bukan “jadul tetapi bermasalah”, melainkan sederhana “jadul dan bermasalah”.

Namun, terlepas dari itu semua, menggabungkan rumus puitika Romantisisme dan puitika Modernisme sejak awal sudah tampak memuat berbagai kekacauan epistemologis. Ezra Pound adalah penyair pendukung Mussolini dan aktif menyiarkan propaganda-propaganda Fasis yang dalam istilah George Orwell (2002: 531) “menjijikkan baik secara moral ataupun intelektual”. Oleh sebab itu, anugerah Bollingen Prize for Poetry untuk Ezra Pound pada 14 Februari 1949 memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk Orwell. Menanggapi peristiwa tersebut, Orwell menjelaskan bahwa meski anugerah tersebut mungkin didasarkan pada penilaian “seni untuk seni” sehingga terlepas dari rekam jejak politisnya Pound “mungkin seorang penulis yang bagus” (Orwell sendiri menyebut bahwa bagi dia Ezra Pound adalah “penulis yang sepenuhnya lancung”), tetapi fakta bahwa “pendapat-pendapat yang dia coba sebarkan menggunakan karya-karyanya merupakan pendapat-pendapat jahat” harus dikatakan dengan lebih tegas oleh dewan juri yang memberikan anugerah tersebut (Orwell, 2002: 1363).

Ketika seorang kritikus menganut pemikiran Romantik yang dengan mode ekspresifnya menempatkan penyair sebagai sosok linuwih masinis gerbong peradaban, dia tidak mungkin menjadikan Ezra Pound sebagai sosok yang layak dirujuk. Tindakan sebaliknya hanya mungkin dilakukan jika kita menganut mode objektif Modernisme, puitika impersonalitas. Problemnya, merupakan seorang pelompat kala ataupun bukan, bagaimana bisa penulis “Fobia Metafora” meyakini mode ekspresif dan objektif bersamaan?

Problem tersebut hanya mungkin dipecahkan dengan sikap kutu loncat sesekali Romantik dan sesekali Modernis sesuai keinginan, setara dengan tindakan kritikus karbitan mengutip pernyataan-pernyataan dari banyak teori sastra yang secara epistemologis saling bertentangan hanya karena pernyataan-pernyataan tersebut sepintas tampak sama-sama mendukung waham. Selain itu, untuk sosok yang humanis menyesalkan “produk budaya pop, komoditas kapitalis, di zaman yang sering disebut sebagai era kapitalisme akhir”, terlepas dari sosok tersebut mungkin hanya karakter fiksi ilmiah, tentu terasa sebagai pelintiran alur jika ternyata dia mendukung fasisme.

Jika beralih dari kejanggalan “sosok rujukan” ke “teks rujukan”, tampak bahwa penulis “Fobia Metafora” mengabaikan kontradiksi dua aliran puitika tersebut dengan malu-malu menyembunyikan pandangan Wordsworth tentang penyair sebagai sosok linuwih. Sebaliknya, apa yang dikemukakan adalah konsep “the real language of men”-nya Wordsworth yang dimaknai sebagai “bahasa yang dipakai sehari-hari oleh orang biasa” dan tiga poin puitika Imagiste pelopor Modernisme, lantas seperti biasa melompat pada konklusi pemakaian bahasa sehari-hari melalui seleksi diksi yang ketat merupakan ciri utama semua puisi-yang-menjadi, paling tidak sejak zaman Romantik di Inggris sampai munculnya Modernisme di Barat dan di Indonesia pada puisi Chairil Anwar.

Problemnya, pengalihan isu pada poin-poin yang bisa ditaut-tautkan dari kedua puitika itu tampak sebagai anggapan keliru yang mengabaikan perbedaan mendasar kedua puitika tersebut. T.S. Eliot, dalam esai populernya “Tradition and Individual Talent”, sejak awal menekankan perbedaan mendasar puitika Modernis dan Romantik dengan mengatakan bahwa rumus puitika Wordsworth “perasaan yang diingat ulang dalam ketenangan” merupakan “rumus yang tidak pas”. Puitika Modernis merupakan puitika impersonalitas ketika puisi “bukanlah suatu pengumbaran perasaan, melainkan suatu pelarian dari perasaan” (Eliot, 1934: 21).

Maka, berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, tampak ada ketidaksetaraan ketika puisi Joko Pinurbo dan Aan Mansyur yang ditulis pada abad ke-21 dipertentangkan dengan puisi Chairil Anwar dan Amir Hamzah yang diandaikan oleh penulis “Fobia Metafora” berbasis sama dengan penyair Romantik Inggris Wordsworth dan Modernis Ezra Pound. Akan lebih setara jika puisi Joko Pinurbo dan Aan Mansyur dibandingkan dengan puisi Amerika dari periode yang lebih anyar, semisal puisi-puisi Allen Ginsberg. Tentu saja sebagaimana tidak ada kritikus kontemporer mengatakan puisi Ginsberg buruk karena tidak sama dengan puisi Wordsworth dan Ezra Pound, tidak tampak kritis pula jika ada orang mengatakan bahwa puisi-puisi Joko Pinurbo dan Aan Mansyur cabar karena tidak seperti puisi-puisi Amir Hamzah dan Chairil Anwar.

Lagipula selain menyodorkan sekadar cetusan-cetusan impresif, bukan pembacaan cermat sebagaimana biasa disodorkan oleh kritikus sungguhan, bahwa puisi kedua penyair tersebut tidak seperti puisi Chairil Anwar, penulis “Fobia Metafora” juga tidak menunjukkan seperti apa puisi bukan karya Chairil Anwar yang setia pada puitika Chairil Anwar. Tanpa menunjukkan terlebih dahulu contoh tersebut disertai jukstaposisinya dengan puitika Chairil Anwar yang sudah disuling cermat sehingga posisinya sebagai tolok ukur kualitas puisi tidak segetas rumus “puitika Chairil Anwar = metafora + diksi” maka siapa pun bisa seenaknya menghakimi puisi penyair mana pun yang dia inginkan menggunakan istilah puisi “fobia metafora”, “puisi pop”, dan istilah-istilah hiperbolik sekaligus usang apa pun dengan modal kesan-kesan subjektif belaka. Alih-alih kritik sastra, perilaku beternak kata dan frasa tanpa dasar memadai semacam itu lebih tampak sebagai kebisingan tanpa guna yang analog dengan situasi tergambar dalam “Sabda Khong Guan” Joko Pinurbo: “Tak ada lagi yang bisa / dikatakan kata / ketika kata / telah terisi benci dan prasangka”.

Oleh sebab itulah sebuah esai yang masih menggunakan pandangan-pandangan tersebut sebagai basis argumen untuk menakar puisi kontemporer Indonesia di pertengahan 2023 tanpa memahami bahwa mereka sudah lama digoyahkan pandangan-pandangan lebih baru dalam kritik sastra dan historiografi sastra hanya masuk akal jika dibayangkan ditulis oleh karakter dalam fiksi ilmiah. Esai itu sendiri menjadi simbol anakronisme pelompat kala yang mengalami jet lag akut sehingga tampak meyakini tahun setelah Chairil Anwar meninggal pada 1949 bukan 1950 melainkan 2023. Dengan alasan senada kita kemudian bisa mencoba memaklumi jika dalam “Fobia Metafora” tidak kita temukan gambaran perkembangan sangat pesat dalam tiga bidang pokok Ilmu Sastra, yaitu Historiografi Sastra, Teori Sastra, dan Kritik Sastra selama hampir tiga perempat abad antara dua tahun tersebut: 1950-2022, apa boleh buat, tampaknya memang tidak eksis dalam memori penulisnya.

2

“Fobia Metafora” adalah esai ambisius yang tidak didukung pengetahuan memadai dan kecermatan seorang kritikus. Pretensi ambisius esai sudah tampak jelas dari neologisme frasa “fobia metafora” pada judul yang dituduhkan secara general sebagai “gejala utama dalam arus utama perpuisian di negeri ini”. Titik tolak tuduhan tersebut adalah pemaknaan diksi “ungkapan” dalam puisi pendek Aan Mansyur:

engkau selalu sengaja memilih busana yang sederhana

agar kecantikanmu tidak karam ke dalam kemewahan.

aku selalu sengaja memilih bahasa yang bersahaja saja

agar makna sajakku tidak lenyap di perangkap ungkapan.

“Fobia Metafora” menyodorkan makna diksi “ungkapan” dalam puisi tersebut sebagai sama dengan “metafora”. Jalur penalarannya bermula dari premis bahwa “sederhananya” ungkapan adalah kiasan dan metafora adalah salah satu “contoh ungkapan/kiasan”. Maka upaya menghindari ungkapan sebagaimana terbaca literal pada baris puisi Aan Mansyur berarti puisi penyair tersebut “fobia metafora”, padahal metafora merupakan komponen utama puisi Chairil Anwar dan Amir Hamzah.

Tidak ada penjelasan bagaimana terjadinya proses penyederhanaan “ungkapan” menjadi sama dengan “kiasan”. Pengertian “ungkapan” dan “kiasan” yang dipilih merujuk KBBI juga tidak menjelaskan proses tersebut. Ujug-ujug saja penulisnya menyatakan ungkapan adalah kiasan, menautkannya dengan metafora, lalu menyodorkan pengertian “metafora”, kembali merujuk KBBI, dan menyimpulkan pengertian “metafora dalam teori sastra” tanpa merujuk referensi mana pun sehingga selain kita tidak tahu teori sastra apa yang dimaksud, kita juga tidak bisa mengecek kebenaran pengertian tersebut.

Menimbang bahwa fenomena-fenomena ajaib semacam itu mungkin bagian dari terminologi “keramat” yang subjektif, irasional, dan karenanya tidak bisa dijelaskan ataupun ditelusuri, maka pilihan terbaik yang tersisa bagi kita adalah menelusuri validitas anggapan yang kasatmata dalam esai: bahwa puisi-puisi Joko Pinurbo dan Aan Mansyur “fobia metafora”.

Ada dua teks puisi Aan Mansyur dan tiga teks puisi Joko Pinurbo ditampilkan dalam “Fobia Metafora”. Puisi Aan Mansyur adalah “engkau dan sajakku” dan “Tuhan di Kedai Kopi”, sementara puisi Joko Pinurbo adalah “Langkah-Langkah Menulis Puisi”, “Jogja Selamat Malam”, dan “Kopi Koplo”. “Fobia Metafora” sangat minim pencantuman sumber kutipan, padahal validasi sumber dan kesahihan pengutipan adalah aspek sangat penting dalam kritik sastra dan menunjukkan kecermatan seorang kritikus. Oleh sebab itu, penting untuk terlebih dahulu ditampilkan hasil penelusuran sumber lima puisi tersebut sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus untuk mengecek ada atau tidaknya penyimpangan dari korpus puisi Aan Mansyur dan Joko Pinurbo, terutama dalam aspek tipografi dan diksi.

1. “engkau dan sajakku”

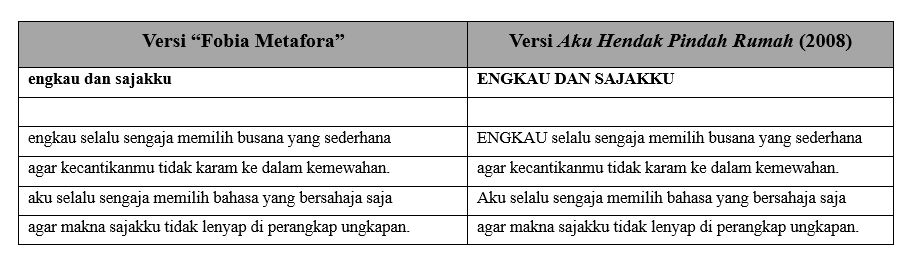

Puisi ini dimuat dalam Aku Hendak Pindah Rumah (Makassar: Nala Cipta Litera, 2008), hlm. 19 dan Aku Hendak Pindah Rumah (Yogyakarta: JBS, 2021), hlm. 9. Penulis “Fobia Metafora” mengutipnya dari Aku Hendak Pindah Rumah terbitan 2008.

Perbedaan antara versi 2008 dan 2021 terletak pada penulisan huruf. Pada edisi 2021 semua ditulis dengan huruf kecil. Dengan kata lain, versi yang ditampilkan di “Fobia Metafora” sebenarnya bukan versi Aku Hendak Pindah Rumah (2008) sebagaimana klaim penulisnya, melainkan versi Aku Hendak Pindah Rumah (2021).

2. “Tuhan di Kedai Kopi”

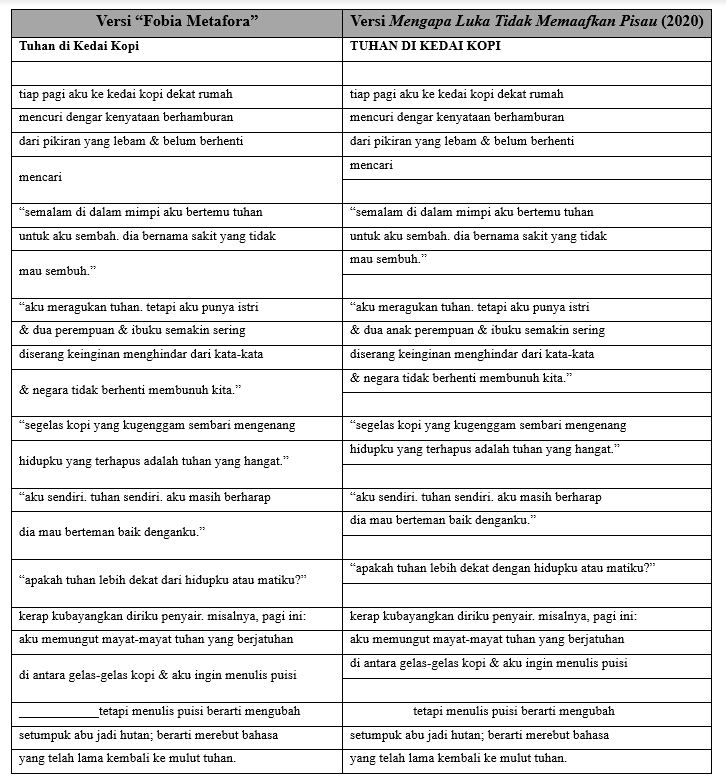

Puisi ini dimuat dalam Mengapa Luka Tidak Memaafkan Pisau (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 20. Penulis “Fobia Metafora” tidak menyebutkan sumber pengutipannya.

Secara tipografis, versi “Fobia Metafora” menyimpang jauh dengan tidak menampilkan pembagian bait. Puisi tersebut, dalam versi Mengapa Luka Tidak Memaafkan Pisau memang sama tersusun dari 22 baris, tetapi berbeda dari versi “Fobia Metafora”, 22 baris tersebut dibagi menjadi 8 bait. Kemudian ruang kosong pada awal baris ke-20 juga pada versi “Fobia Metafora” diganti dengan tanda garis bawah panjang.

Selain itu, ada dua penyimpangan diksi pada versi “Fobia Metafora”. Pertama, pada baris ke-8 dan ke-9 yang harusnya terbaca “tetapi aku punya istri / & dua anak perempuan” dalam versi “Fobia Metafora” berubah menjadi “tetapi aku punya istri / & dua perempuan”. Konsekuensi penghapusan diksi “anak” tersebut jelas fatal karena mendorong pemaknaan bahwa “aku” narator memiliki istri sekaligus dua pacar/simpanan/selingkuhan/selir. Penyimpangan kedua, diksi “dengan” pada baris ke-16 berubah menjadi “dari”.

3. “Langkah-Langkah Menulis Puisi”

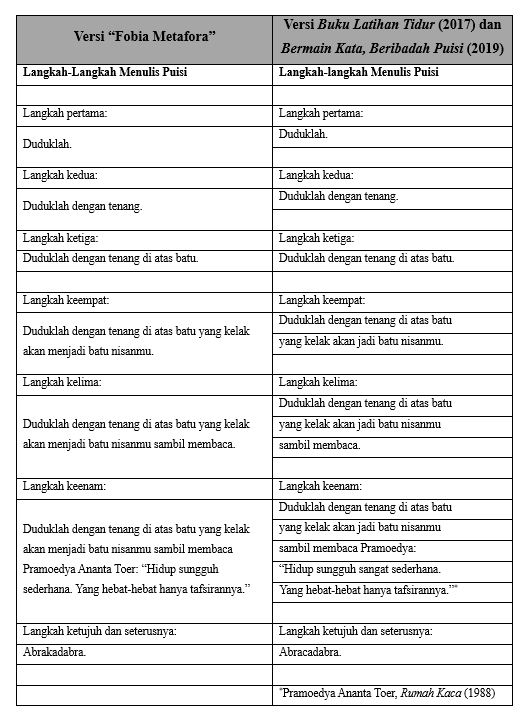

Puisi ini dimuat dalam Buku Latihan Tidur: Kumpulan Puisi (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 13, dimuat lagi sama persis dalam Bermain Kata, Beribadah Puisi (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 254. Penulis “Fobia Metafora” tidak menyebutkan sumber pengutipannya.

Kutipan dalam “Fobia Metafora” menyimpang dalam dua hal, tipografi dan diksi. Dalam versi Joko Pinurbo, puisi tersebut tersusun atas 21 baris yang dibagi menjadi tujuh bait dengan rapi sesuai dengan jumlah langkah yang disebutkan. Dalam versi “Fobia Metafora”, puisi tersusun dari 14 baris yang dibagi menjadi dua bait sehingga tipografinya tampak kacau. Tiap baris setelah baris “Langkah ke[…]” yang merupakan repetisi dengan tambahan yang membuatnya semakin ke bawah semakin panjang dijadikan satu baris.

Terkait diksi, Joko Pinurbo menggunakan diksi “jadi”, dalam versi “Fobia Metafora” tertulis “menjadi”. Lalu dalam versi Joko Pinurbo tertulis “Pramoedya” saja, sementara dalam versi “Fobia Metafora” tertulis “Pramoedya Ananta Toer”. Ketiga, dalam versi Joko Pinurbo tertulis “Hidup sungguh sangat sederhana”, dalam versi “Fobia Metafora” tertulis “Hidup sungguh sederhana”. Lalu baik pada versi Buku Latihan Tidur: Kumpulan Puisi maupun versi Bermain Kata, Beribadah Puisi ada tanda asteris setelah tanda petik, merujuk pada catatan kaki yang menjelaskan bahwa dua kalimat dalam tanda petik merupakan kutipan dari novel Rumah Kaca Pramoedya Ananta Toer edisi 1988.

Selain itu, menarik juga disinggung komentar terhadap puisi ini: “Dari kedua sajak di atas bisa kita lihat betapa bagi kedua penyair ini menulis puisi adalah pekerjaan yang biasa-biasa saja, seperti orang memilih busana, atau seperti orang yang duduk dengan tenang di atas sebuah batu sambil membaca Pramoedya Ananta Toer (Pram), walau pembaca tidak diberitahu karya Pram mana yang mesti dibaca itu agar bisa menulis puisi.”

Komentar menunjukkan bahwa orang yang di satu sisi sangat memuja metafora ternyata di sisi lain saat membaca puisi Joko Pinurbo malah memilih memahaminya secara literal. Fenomena tersebut merupakan contoh bagus kenaifan upaya memaksakan konsep metafora secara esensialis dan kekonyolan tafsir hasil mode pembacaan yang dipilih berdasarkan waham belaka. Saat membaca “Langkah-langkah Menulis Puisi”, alih-alih memahaminya secara literal bahwa dengan membaca buku Pramoedya lantas kita bisa menulis puisi, poin utama yang lebih logis kita tangkap justru pesan metaforis untuk menulis puisi sederhana karena hidup pun sungguh sangat sederhana sebagaimana disebutkan dalam dua kalimat yang diapit tanda petik.

Nama Pramoedya hadir dalam puisi sebagai petunjuk interteks dua kalimat yang diapit tanda petik, diperkuat oleh penjelasan yang ditandai asteris. Tanpa harus menjadi kritikus pun seorang pembaca yang cermat dan memiliki daya ingat kuat tahu kutipan tersebut bisa ditemukan dalam Rumah Kaca halaman 35 edisi Hasta Mitra (1988) dan halaman 62 edisi Lentera Dipantara (cet. 9, 2011). Pada buku tersebut, kalimat tertulis persis dengan yang Joko Pinurbo tampilkan, yaitu “Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya.” dan bukan seperti versi “Fobia Metafora” yang menghapus diksi “sangat”.

Fakta bahwa (1) penulis “Fobia Metafora” tidak mencantumkan tanda asteris dan keterangan terkait Pramoedya, (2) penulis tidak mengetahui bahwa dua kalimat dalam tanda petik merupakan kutipan dari Rumah Kaca, dan (3) terdapat penyimpangan tipografi dan diksi puisi Joko Pinurbo pada esai tersebut menunjukkan bahwa penulisnya tidak cermat dan mengomentari puisi tanpa merujuk sumber kredibel. Dari mana pun sumber kutipan puisi tersebut dalam “Fobia Metafora” jelas bukan dari buku Joko Pinurbo.

Pembaca yang merujuk puisi “Langkah-langkah Menulis Puisi” pada buku puisi Joko Pinurbo dan bukan sekadar mencomot dari sumber-sumber tidak jelas pasti tahu karya Pramoedya yang dirujuk dalam puisi Joko Pinurbo adalah Rumah Kaca. Maka kita boleh curiga bahwa yang penulis maksud “pembaca” dalam pernyataan “pembaca tidak diberitahu karya Pram mana yang mesti dibaca itu” adalah hanya dirinya sendiri: pihak yang bisa kita maklumi jika belum membaca tetralogi Pram khususnya Rumah Kaca sehingga wajar jika tidak tahu kutipan dalam puisi Joko Pinurbo berasal dari novel tersebut, karena edisi Hasta Mitra pertama terbit pada 1988 dan edisi Lentera Dipantara pertama terbit pada 2006, dua penanda tahun yang tidak eksis dalam memori pelompat kala 1949-2023.

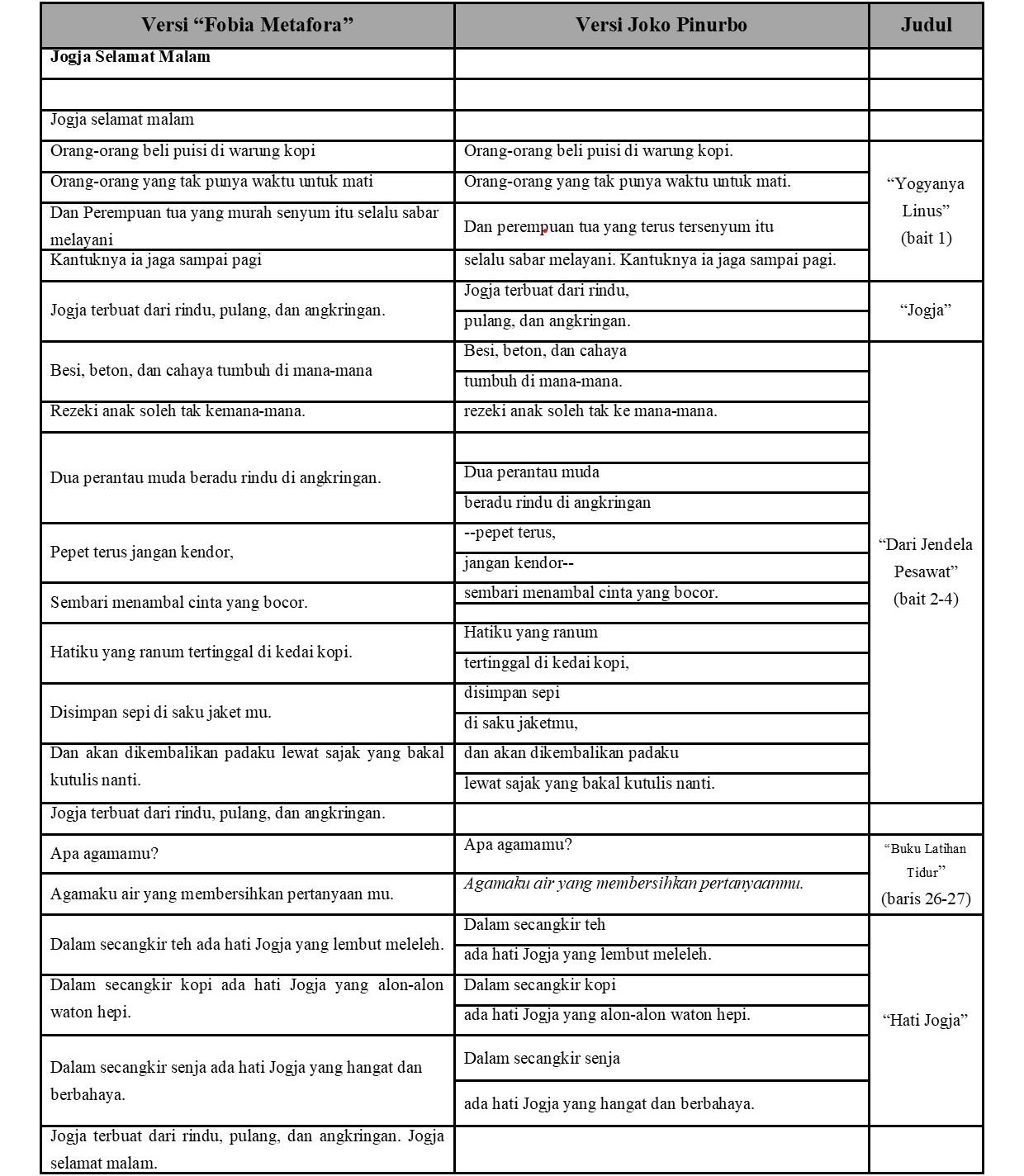

4. “Jogja Selamat Malam”

Penulis “Fobia Metafora” mengutip puisi ini tanpa menyebutkan sumbernya. Sejauh penelusuran pada 18 buku Joko Pinurbo, tidak ditemukan puisi berjudul tersebut, tetapi terbukti bahwa baris-barisnya merupakan kutipan dari beberapa puisi Joko Pinurbo, itu pun dengan beberapa perbedaan tipografi.

- Puisi “Yogyanya Linus” dimuat dalam Bulu Matamu: Padang Ilalang (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 37, dimuat lagi dalam esai “Di Bawah Kibaran Celana”, dalam Bermain Kata, Beribadah Puisi (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 25-26.

- Puisi “Jogja” dimuat dalam Surat Kopi (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 141, sebelumnya dimuat tanpa judul dan dengan ejaan “Yogya” dalam Haduh, Aku di-Follow (Jakarta: KPG, 2013), hlm. 40.

- Puisi “Dari Jendela Pesawat” dimuat dalam Perjamuan Khong Guan: Kumpulan Puisi (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 12-13.

- Puisi “Buku Latihan Tidur” dimuat dalam Buku Latihan Tidur: Kumpulan Puisi (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 6.

- Puisi “Hati Jogja” dimuat dalam Buku Latihan Tidur: Kumpulan Puisi (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 57.

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa puisi “Jogja Selamat Malam” yang dalam “Fobia Metafora” dicantumkan sebagai satu puisi utuh merupakan kompilasi cuplikan dari lima puisi Joko Pinurbo. Berhubung esai tidak mencantumkan sumber “Jogja Selamat Malam” maka kita tidak bisa menentukan apakah puisi tersebut (1) memang puisi utuh yang ditemukan penulisnya dari salah satu antologi puisi Joko Pinurbo, (2) asal dikutip dari sumber internet atau media sosial, ataukah (3) merupakan hasil kompilasi sendiri.

Jika poin (1) yang terjadi maka kita layak mempertanyakan mengapa penulis tidak mencantumkan sumber antologi tersebut. Jika poin (2) maka berhubung puisi tersebut merupakan bahan telaah, seorang penulis yang kritikus tentu akan mengecek ulang validitas eksistensi puisi terkait gaib atau nyata pada berbagai sumber teks yang lebih kredibel semisal buku antologi atau media massa. Jika poin (3) maka kita layak mempertanyakan apa maksud penulis melakukan kompilasi itu. Tanpa adanya kejelasan terkait tiga kemungkinan ini, status puisi pun ikut-ikutan tidak jelas. Selain itu, ketika untuk kesekian kalinya terjadi berbagai penyimpangan tipografis pada versi “Fobia Metafora”, kita tidak bisa menelusuri validitasnya.

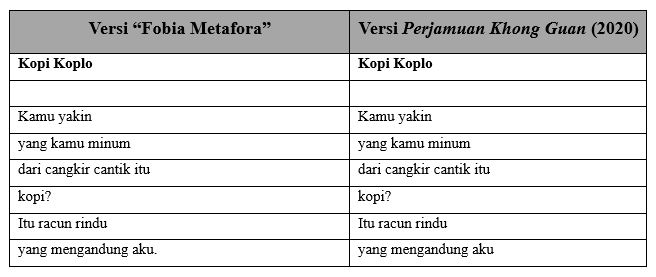

5. “Kopi Koplo”

Puisi ini dimuat dalam Perjamuan Khong Guan: Kumpulan Puisi (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 14. “Fobia Metafora” menyebutkan sumbernya dari buku tersebut.

Setelah menyaksikan kecerobohan-kecerobohan pengutipan karya dan rendahnya validitas rujukan, selanjutnya mari menakar apakah benar Aan Mansyur dan Joko Pinurbo dalam puisi-puisi yang dikutip dalam esai itu memang tidak memuat metafora. Supaya sinkron, takaran yang digunakan merujuk pada definisi metafora “dalam teori sastra” yang entah itu, yang ditampilkan dalam “Fobia Metafora” sehingga kita yakini anggapan fobia metaforanya Aan Mansyur dan Joko Pinurbo juga tentu berdasarkan definisi tersebut.

“Dalam teori sastra, metafora adalah kata atau ekspresi yang dalam pemakaian literalnya menunjukkan satu benda dipakai untuk benda lain yang sangat berbeda, tanpa bermaksud membandingkan keduanya.”

Pada puisi Aan Mansyur “engkau dan sajakku”, jelas terbaca klausa “agar kecantikanmu tidak karam ke dalam kemewahan”. Diksi “karam” adalah verba bermakna “tenggelam ke dasar laut” yang secara literal biasanya dipasangkan dengan subjek “kapal”, tetapi dalam klausa ini kata tersebut dipasangkan dengan subjek “kecantikan”. “Kecantikanmu tidak karam” jika diartikan literal maka akan berarti kecantikan itu berada di permukaan laut, baik dalam kondisi diam ataupun bergerak. Menyimak arti yang janggal itu, jelas frasa tersebut bukan bermakna literal dan dengan demikian, frasa “kecantikanmu tidak karam” jelas pula merupakan metafora.

Diksi “kecantikan”, “tidak”, dan “karam” adalah diksi-diksi bersahaja, tetapi bahwa ketiganya bisa ditautkan membentuk frasa metaforis menunjukkan diksi-diksi tersebut merupakan hasil seleksi penyair. Kita tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa dalam frasa tersebut bukan metafora atau bahwa frasa terssebut metafora tidak bagus hanya karena Aan Mansyur tidak menulis kalimat yang memuat klausa tersebut selengkapnya semisal sebagai “engkau selalu sengaja memilih mawar merah yang darah / agar melati putihmu tidak karam ke dalam suci”.

Dengan telaah sederhana yang sama bisa kita temukan dalam puisi Aan Mansyur “Tuhan di Kedai Kopi” misalnya ungkapan “aku memungut mayat-mayat tuhan yang berjatuhan”. Secara literal, diksi “mayat” biasa dipasangkan dengan keterangan manusia atau hewan. Jika dimaknai secara literal, frasa “mayat-mayat tuhan” berarti tubuh tuhan-tuhan yang sudah mati. Konsekuensi pemaknaan literal itu janggal dan bisa dianggap menistakan tuhan, yaitu tuhan ada banyak dan tuhan bisa mati. Dengan demikian, mudah diduga bahwa frasa tersebut memiliki opsi makna metaforis. Artinya, frasa tersebut merupakan metafora.

Selanjutnya, dalam puisi “Jogja Selamat Malam” yang asal-usulnya sangat misterius terdapat frasa “secangkir senja”. Secara literal, keterangan “secangkir” biasa dipasangkan dengan benda yang bisa diseduh. Jika dimaknai secara literal, frasa “secangkir senja” bermakna senja berukuran kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam cangkir dan bisa diseduh. Deskripsi semacam itu jelas tidak mungkin, oleh sebab itu frasa “secangkir senja” jelas pula merupakan metafora yang tidak dimaksudkan untuk dimaknai literal.

Kemudian dalam puisi pendek enam baris “Pil Koplo” terdapat klausa “racun rindu / yang mengandung aku”. Secara literal, makna klausa tersebut adalah ada manusia (aku) di dalam racun. Makna literal tersebut tidak sesuai konteks karena racun itu sendiri digambarkan berada di dalam “cangkir cantik” yang tidak mungkin menampung manusia. Dengan demikian, klausa tersebut bisa dikatakan merupakan ekspresi yang memuat makna bukan literal. Artinya, klausa tersebut merupakan metafora. Sebagaimana pada kasus puisi Aan Mansyur, kita tentu tidak bisa mengatakan bahwa puisi “Pil Koplo” Joko Pinurbo bukan puisi bagus karena tidak mengandung metafora atau mengandung metafora tetapi tidak bagus karena tidak berbunyi “Engkau yakin / yang engkau kikis / dari kandil kemerlap itu / cinta? / Itu racun pelik / yang mengandung kasihmu.”

Satu puisi Joko Pinurbo yang juga ditampilkan, “Langkah-Langkah Menulis Puisi” mungkin benar tidak memuat metafora. Akan tetapi, selain pengutipan puisi itu sendiri bermasalah sebagaimana sudah dibahas, menjadikan hanya satu puisi sebagai basis konklusi bahwa Joko Pinurbo “fobia metafora” sementara jelas-jelas dua puisi lain saja memuat metafora merupakan generalisasi yang garib.

Dengan tilikan-tilikan sederhana tersebut bisa disimpulkan bahwa istilah “fobia metafora” merupakan neologisme yang bukan-bukan, semacam “bahasa manusia / yang sombong dan sumbang” (“Burung Khong Guan”).

Jika sebelumnya sudah ditunjukkan tafsir asal-asalan yang berbasis main lompat menyamakan “ungkapan” dengan “kiasan”, ternyata tuduhan bahwa Aan Mansyur dan Joko Pinurbo “fobia metafora” pun kini tidak terbukti: puisi-puisi mereka, setidaknya empat dari lima yang dicontohkan dalam “Fobia Metafora”, ternyata mengandung metafora sesuai definisi metafora “dalam teori sastra” entah yang disodorkan oleh penulisnya.

3

Dengan mencoba berpikir positif, “Fobia Metafora” bisa dianggap contoh memadai kekurangcermatan seseorang membahas puisi dan puitika. Loncatan argumentasi yang dimanipulasi dengan kata “sederhananya” dari sudut pandang psikologi perilaku merupakan karakteristik khas snob. Sementara konklusi berupa penilaian tentang situasi umum perpuisian Indonesia kontemporer didasarkan pada basis argumen getas esensialis dan sampel hanya lima puisi karya hanya dua penyair yang dikomentari kalang kabut jelas sukar untuk dianggap kritik sastra.

Selain pengutipan asal-asalan dari sumber kabur, alasan pemilihan kelima puisi pun tidak sepenuhnya jelas. Puisi “engkau dan sajakku” Aan Mansyur dan “Langkah-langkah Menulis Puisi” Joko Pinurbo tampaknya dipilih karena keduanya dianggap menyatakan kredo kerja menulis puisi yang “fobia metafora”, tetapi alasan pemilihan tiga puisi lainnya tidak jelas sehingga kita boleh husnuzan bahwa mereka dipilih karena dianggap paling sesuai dengan waham “fobia metafora”. Ketika ternyata terbukti empat dari lima puisi itu memuat metafora maka hal tersebut merupakan contoh memadai pula untuk apa yang sudah disinggung sebelumnya bahwa dalam teori “keramat berdarah-darah” yang utama bukan teks, melainkan proses kreatif. Sepanjang waham “fobia metafora” sudah disematkan pada proses kreatif penyair mana pun termasuk Joko Pinurbo dan Aan Mansyur, maka eksis ataupun tidak metafora dalam puisi-puisi mereka, metafora tersebut tetap harus dianggap tidak eksis.

Kesusastraan kontemporer kita tentu sangat membutuhkan asupan-asupan bernas dari tokoh yang melompat dari 1949 ke 2023 yang dalam ekspektasi kita membawa serta pengetahuan mendalam perihal kesusastraan kita pada zaman Jepang. Tentu ada banyak opsi tentang apa aktivitas yang bisa tokoh semacam itu pilih di dunia kontemporer semisal menanam padi demi ketahanan pangan ataupun mengusir rasa terasing dengan mengelus-elus burung dan memandikannya setiap pagi. Akan tetapi, di luar aktivitas-aktivitas apa pun, sambil mempertimbangkan ketakjuban kita atas relasi anyar kritik sastra dengan teknologi kuantum yang tergambar dari cuplikan fiksi ilmiah tersebut, tokoh semacam itu idealnya terlebih dahulu mempelajari situasi kontemporer dengan lebih cermat barang lima atau sepuluh tahun alih-alih tergesa mengomentari situasi perpuisian Indonesia kontemporer.

Karena bahkan dalam fiksi ilmiah yang mengangkat kisah mesin waktu, karakterisasi tetap memegang peranan penting untuk meyakinkan pembaca cermat dan kritis akan kesan realis statemen-statemen karakternya. Kesan realis tersebut tidak mungkin lahir dari sekadar pemahaman tertinggal dan anakronis tentang fase-fase kritik sastra, historiografi sastra, konsep teori sastra dan metafora, ataupun keusangan-keusangan glorifikasi ritual dukun dan ayam cemani. Terima kasih.

Referensi

Anwar, Chairil. 2010. Deru Campur Debu. Jakarta: Dian Rakyat.

Barry, Peter. 2017. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester: Manchester University Press.

Eliot, T. S. 1934. Selected Essays. London: Faber and Faber Ltd.

Ginsberg, Allen. 1984. Collected Poems 1947-1980. New York: HarperPerennial.

___. 2001. Spontaneous Mind: Selected Interviews 1958-1996. New York: HarperCollins.

Jassin, H. B. 1996. Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45. Jakarta: Grasindo.

Mahmud, Damiri. 2018. Rumah Tersembunyi Chairil Anwar. Yogyakarta: Ombak.

Mansyur, M. Aan. 2008. Aku Hendak Pindah Rumah. Makassar: Nala Cipta Litera.

___. 2020. Mengapa Luka Tidak Memaafkan Pisau. Jakarta: Gramedia.

___. 2021. Aku Hendak Pindah Rumah. Yogyakarta: Jual Buku Sastra.

Morgan, Bill (ed.). 2008. The Letters of Allen Ginsberg. Philadelphia: Da Capo Press.

Orwell, George. 2002. Essays. London: Everyman’s Library.

Pinurbo, Joko. 2001. Di Bawah Kibaran Sarung. Magelang: Indonesiatera.

___. 2002. Pacarkecilku. Magelang: Indonesiatera.

___. 2004. Kekasihku: Kumpulan Puisi. Jakarta: KPG.

___. 2013. Baju Bulan: Seuntai Puisi Pilihan. Jakarta: Gramedia.

___. 2013. Haduh, Aku di-Follow. Jakarta: KPG.

___. 2016. Malam Ini Aku Akan Tidur di Matamu: Sehimpun Puisi Pilihan. Jakarta: Grasindo.

___. 2016. Selamat Menunaikan Ibadah Puisi: Sehimpun Puisi Pilihan. Jakarta: Gramedia.

___. 2017. Telepon Genggam: Sehimpun Puisi. Yogyakarta: Basabasi.

___. 2017. Tahilalat: Kumpulan Puisi. Yogyakarta: Basabasi.

___. 2017. Buku Latihan Tidur: Kumpulan Puisi. Jakarta: Gramedia.

___. 2018. Celana: Kumpulan Puisi. Jakarta: Gramedia.

___. 2019. Bermain Kata, Beribadah Puisi. Yogyakarta: DIVA Press.

___. 2019. Bulu Matamu: Padang Ilalang. Yogyakarta: DIVA Press.

___. 2019. Bermain Kata, Beribadah Puisi. Yogyakarta: DIVA Press.

___. 2019. Berguru Kepada Puisi. Yogyakarta: DIVA Press.

___. 2019. Surat Kopi. Jakarta: Grasindo.

___. 2020. Perjamuan Khong Guan: Kumpulan Puisi. Jakarta: Gramedia.

___. 2021. Sepotong Hati di Angkringan: Kumpulan Puisi. Yogyakarta: DIVA Press.

Rendra. 2008. Potret Pembangunan dalam Puisi. Jakarta Timur: Burungmerak Press.

Rosidi, Ajip. 2019. Kapankah Kesusasteraan Indonésia Lahir. Bandung: Pustaka Jaya.

Situmorang, Saut. 2023. “Fobia Metafora dalam Puisi Indonesia”. https://tengara.id/blog/fobia-metafora-dalam-puisi-indonesia/. Diakses 7 Agustus 2023. 11.20 WIB.

Toer, Pramoedya Ananta. 1988. Rumah Kaca. Jakarta: Hasta Mitra.

___. 2011. Rumah Kaca. Jakarta Timur: Lentera Dipantara.

Wordsworth, William dan Samuel Taylor Coleridge. 2013. Lyrical Ballads 1798 and 1802. Oxford: Oxford University Press.

Cep Subhan KM

Cep Subhan KM adalah penulis, penerjemah dan penyunting lepas asal Ciamis, Jawa Barat. Buku-buku terbarunya adalah dwilogi novel Yang Tersisa Usai Bercinta (2020) dan Yang Maya Yang Bercinta (2021) serta antologi esai Tiga Menguak Chairil: Media, Perempuan, & Puitika Kiri (2024) dan Perempuan dalam Bibliografi Pembaca (2025). Puisi, cerpen, dan esainya juga bisa dibaca di beberapa media daring, termasuk di web pribadinya cepsubhankm.com . Esai-esai kritik sastranya menjadi Pemenang II Sayembara Kritik Sastra DKJ 2022 yang mengusung tema "Modernisme Chairil Anwar", pemenang II Lomba Kritik Sastra Dunia Puisi Taufiq Ismail 2023, Pemenang I sekaligus Naskah Pilihan Juri Sayembara Kritik Sastra DKJ 2024 yang mengusung tema "Satirisme A. A. Navis", dan Pemenang I Sayembara Kritik Puisi Kalam 2024.

Wah,, asiikkk.. Kritik di atas ‘kritik’..

Tulisan ini jelas, kena, dan berasa.

Sadis dan juga bernas! Angkat topi buat abang satu ini.

Widih…. Ini tulisan yang menyadarkan saya untuk selalu memasukan sumber ke dalam Mendeley atau EndNote.

Mendengar Metafora?!

Oleh: Saut Situmorang

Membaca tulisan berjudul “Di 2023 Ini Metafora Tak Kedengaran Lagi” (tengara.id, 22 Agustus 2023) oleh seseorang bernama Asep Subhan cuma membuat saya geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, sejak dari judul tulisannya saja sudah nampak betapa cerobohnya penulisnya berbahasa Indonesia, padahal kalau menilik namanya dia pasti Orang Indonesia yang tidak asing berbahasa Indonesia yaitu bahasa nasionalnya. Apalagi kalau dibaca catatan biografisnya yang menyebut bahwa Asep Subhan ini adalah seorang “penulis, penerjemah dan penyunting lepas” yang “[e]sai kritik sastranya menjadi Pemenang II Sayembara Kritik Sastra DKJ 2022 dan Juara 2 Lomba Kritik Sastra Dunia Puisi Taufiq Ismail 2023”! Metafora tak kedengaran lagi?! Mendengar metafora?! Ini adalah sebuah kecerobohan yang sangat memilukan dari seseorang yang begitu mengagumkan riwayat hidupnya dalam dunia tulis menulis!

Kecerobohan yang lebih fatal lagi adalah arogansinya yang secara tersirat mengklaim dirinya adalah “seorang kritikus yang masih rajin menulis dan membaca rujukan-rujukan kritik sastra terbaru pada 2023. Dia pasti pernah membaca Roland Barthes, memahami konsep Metafora bukan hanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan wangsit, tetapi juga dari buku Paul Ricoeur dan Zoltán Kövecses, dan mengetahui garis waktu yang telah dilalui kritik sastra sejak Plato sampai Ian Bogost.” Tapi sayangnya lagaknya di atas tentang pengetahuannya atas “rujukan-rujukan kritik sastra terbaru pada 2023” ternyata cuma sebuah buku “undergraduate textbook”, sebuah buku pengantar teori untuk mahasiswa tingkat S1 berjudul Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory (2017)! Padahal sebelumnya dia sudah name-dropping nama-nama teoritikus terkenal Barat yang membuat saya menyangka bahwa dia akan memakai buku-buku mereka sebagai referensi dalam menjawab esei saya “Fobia Metafora dalam Puisi Indonesia”!

Asep Subhan mengklaim bahwa saya dalam esei saya tidak memberikan “penjelasan bagaimana terjadinya proses penyederhanaan “ungkapan” menjadi sama dengan “kiasan””. Dia pasti tidak membaca esei saya itu (cuma mendengarnya?!) karena di awal esei saya tersebut saya memberi penjelasan tentang apa itu “ungkapan” dan “kiasan” serta “metafora” dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tapi tentu saja sebuah Kamus Besar tidak dianggap sebagai sebuah referensi bagi Asep Subhan. Bagi dia, sebuah buku pengantar teori untuk mahasiswa S1 adalah segalanya! Tragisnya lagi, Asep Subhan yang berpretensi “banyak baca buku teori sastra terbaru” dan memfetishkan referensi ini malah tidak menyediakan referensi apapun waktu mengklaim memang ada “metafora” dalam sajak-sajak pop Joko Pinurbo dan Aan Mansyur! Referensinya cuma tergantung pada kata hatinya doang karena mungkin menurut dia kata hatinya itu sudah sangat saintifik dan ilmiah untuk tulisan yang dimuat dalam sebuah situs “kritik sastra”!

Yang paling parah dari keseluruhan tulisannya itu sejak paragraf pertamanya adalah igauannya tentang sejarah sastra dunia termasuk tentang terminologi-terminologi yang dipakai dalam sastra yang cuma menunjukkan bahwa penulisanya sebenarnya tak paham sama sekali tentang apa itu Sastra walau sangat hobi untuk name-dropping nama-nama tokoh sastra Barat.

Asep Subhan mengejek esei saya karena memakai pendapat penyair Romantik Inggris William Wordsworth tentang apa itu puisi seolah sebuah pendapat itu tidak bisa dipakai dalam zaman yang berbeda dari zamannya dibuat. Bagi Asep Subhan, pendapat Wordsworth haram dipakai untuk membicarakan sajak-sajak pop Joko Pinurbo dan Aan Mansyur. Tidak teoritis dan akademik mungkin menurutnya. Lha, tapi dia sendiri memakai sederet nama penulis Barat dalam racauan igauannya yang tak lebih daripada sebuah verbal diarrhea itu yang sama sekali tak ada relevansinya dengan topik esei saya yang konon sedang dia bahas. Sama seperti dia mengejek esei saya karena memakai KBBI sebagai rujukan definisi kata tapi dia sendiri malah memakai KBBI tanpa menyebutkannya, dia juga mengejek esei saya yang mengutip Wordsworth sementara dia mengutip begitu banyak pendapat penulis Barat (walau sepotong-sepotong dan out of context) yang parahnya justru tak nyambung dengan isu yang sedang dibicarakan!

Apa relevansinya Generasi Beat Amerika dengan fobia metafora dalam sajak-sajak pop Joko Pinurbo dan Aan Mansyur?! Apa pula hubungannya kebencian ideologis George Orwell terhadap Ezra Pound dengan puisi Indonesia?! Kita masih belum bicara soal omong kosong sok tahunya tentang Generasi Beat Amerika dan kenapa Ezra Pound memilih membela Fascisme Itali ketimbang imperialisme kapitalistin negaranya sendiri USA.

Tentang sajak Aan Mansyur “engkau dan sajakku”, Asep Subhan menulis:

“Pada puisi Aan Mansyur “engkau dan sajakku”, jelas terbaca klausa “agar kecantikanmu tidak karam ke dalam kemewahan”. Diksi “karam” adalah verba bermakna “tenggelam ke dasar laut” yang secara literal biasanya dipasangkan dengan subjek “kapal”, tetapi dalam klausa ini kata tersebut dipasangkan dengan subjek “kecantikan”.”

Dari mana dia tahu bahwa “Diksi “karam” adalah verba bermakna “tenggelam ke dasar laut””? Kalau kita baca tulisannya itu lagi sampai kutipan di atas muncul maka tidak ada disinggungnya sama sekali sebelumnya bahwa kata “karam” bermakna “tenggelam ke dasar laut”. Lantas kok bisa tiba-tiba muncul begitu saja?!

Lha, ternyata makna “diksi” sebagai “tenggelam ke dasar laut” itu DICURInya dari definisi entri “karam” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia! Dicurinya karena tidak disebutkannya sumbernya, mungkin karena dia malu-malu kucing untuk menyebut sumbernya itu karena sebelumnya dia sudah melecehkan definisi “ungkapan”, “kiasan” dan “metafora” yang saya rujuk ke kamus tersebut! Sebuah perbuatan memalukan yang membuka kedok pseudo-intelektualnya di awal tulisannya sendiri.

Karena mencuri maka tentu saja sifat kritis absen sama sekali. Walaupun sebelumnya dia melecehkan esei saya yang memakai KBBI sebagai rujukan definisi, Asep Subhan ternyata malah lebih gombal lagi! Dia yang ““penulis, penerjemah dan penyunting lepas” yang “[e]sai kritik sastranya menjadi Pemenang II Sayembara Kritik Sastra DKJ 2022 dan Juara 2 Lomba Kritik Sastra Dunia Puisi Taufiq Ismail 2023” ternyata begitu saja memakai definisi KBBI tentang kata “karam” yang berbunyi “v tenggelam ke dasar laut (tt kapal dsb)” padahal kapal kan bisa juga karam di danau atau sungai, tidak harus di laut! Kata “karam” kan cuma kata lain untuk “tenggelam” dalam konteks ini!

Yang paling parah dari esei Asep Subhan yang gaya penulisannya buruk banget itu adalah setelah berbusa-busa melakukan solilokui yang tak jelas mana utara dan selatannya itu sambil melakukan name-dropping baik nama penulis terkenal Barat maupun judul-judul buku mereka, dia ternyata tak paham apa beda antara metafora, simile dan personifikasi!

Coba perhatikan sajak Aan Mansyur “engkau dan sajakku” berikut ini:

engkau selalu sengaja memilih busana yang sederhana

agar kecantikanmu tidak karam ke dalam kemewahan.

aku selalu sengaja memilih bahasa yang bersahaja saja

agar makna sajakku tidak lenyap di perangkap ungkapan

Asep Subhan mengklaim bahwa kata “karam” di baris “agar kecantikanmu tidak karam ke dalam kemewahan” adalah sebuah metafora seperti yang dinyatakan di bawah ini:

“Pada puisi Aan Mansyur “engkau dan sajakku”, jelas terbaca klausa “agar kecantikanmu tidak karam ke dalam kemewahan”. Diksi “karam” adalah verba bermakna “tenggelam ke dasar laut” yang secara literal biasanya dipasangkan dengan subjek “kapal”, tetapi dalam klausa ini kata tersebut dipasangkan dengan subjek “kecantikan”. “Kecantikanmu tidak karam” jika diartikan literal maka akan berarti kecantikan itu berada di permukaan laut, baik dalam kondisi diam ataupun bergerak. Menyimak arti yang janggal itu, jelas frasa tersebut bukan bermakna literal dan dengan demikian, frasa “kecantikanmu tidak karam” jelas pula merupakan metafora.”

Cuma begitu saja dia “membuktikan” klaim asersifnya itu! Dan metode “kritik sastra” ala Asep Subhan ini sangat kental mendominasi tulisannya yang sangat buruk itu yang entah kenapa bisa lolos dari seleksi redaksi tengara.id.

Baris “agar kecantikanmu tidak karam ke dalam kemewahan” menunjukkan bahwa “karam” adalah sebuah kata kerja seperti kata Asep Subhan sebelumnya bahwa “Diksi “karam” adalah verba bermakna “tenggelam ke dasar laut” yang secara literal biasanya dipasangkan dengan subjek “kapal”, tetapi dalam klausa ini kata tersebut dipasangkan dengan subjek “kecantikan”.” Berarti yang melakukan aksi “karam” adalah subjek “kecantikan”. Kecantikan yang merupakan kata benda bukan-manusia itu digambarkan melakukan perbuatan “karam” seolah benda hidup, seolah manusia dan peristiwa bahasa seperti ini disebut personifikasi. Atau menurut KBBI (lagi!): per•so•ni•fi•ka•si n pengumpamaan (pelambangan) benda mati sbg orang atau manusia, spt bentuk pengumpamaan alam dan rembulan menjadi saksi sumpah setia. Walau sama-sama merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai majas perbandingan tapi metafora dan personifikasi tidaklah sama.

Nampaklah walaupun berbusa-busa retorikanya berusaha mengesankan kita betapa luasnya bacaan dan pengetahuannya tentang teori sastra terutama teori sastra “terbaru”, Asep Subhan ternyata cuma seorang seolah-olah belaka, seolah-olah paham teori sastra, seolah-olah paham sejarah sastra, seolah-olah paham sastra, cuma sebuah personifikasi doang. Seorang anggota khas dari Generasi Culture Shock yang baru belajar baca buku asing tapi lagaknya kayak udah yang paling banyak baca dan paham! Tragis memang.

Oiya, tentang tahun penerbitan buku Aan Mansyur Aku Hendak Pindah Rumah yang disinggung Asep Subhan. Biar tahu aja, dalam esei asli saya yang saya kirimkan ke redaksi tengara.id, buku Aan Mansyur yang saya sebut adalah edisi 2021. Kenapa di esei saya yang dimuat tengara.id itu tertulis Aku Hendak Pindah Rumah (2008)? Tanya aja ke redaksinya, gitu aja kok repot. :p

Ampun Bang

menunggu balasan ayam berkokok, agar hari bukan sekedar petelor, untuk pecah menguning di atas gorengan waktu.

“engkau selalu sengaja memilih busana yang sederhana

agar kecantikanmu tidak karam ke dalam kemewahan.

aku selalu sengaja memilih bahasa yang bersahaja saja

agar makna sajakku tidak lenyap di perangkap ungkapan.”

Memang, anak kecil pun tahu ini Fobia Metafora. Pertanyaannya, “agar makna sajakku tidak lenyap di perangkap ungkapan”, memangnya puisinya bermakna dalam?

Kesalahannya adalah pada “kedalaman” karam yang dianggap kemewahan. Ini sikap merendah, tapi sekaligus merendahkan yg lainnya alias mijak yang diperkuat dengan ada kata “perangkap”. Dengan statusnya penulis pop terkenal, dia akan membuat pengikut2 pop mengaminin, puisi2 sejenis Amir Hamzah adalah cantik yang karam menjadi puisi kemewahan.

Oy pengikut penulis pop, klo elu gak sanggup mengartikan puisi kedalaman laut, ambil batu besar, pecahkan kepala kalian yg goblok! wakakakakaka

Tambahan.

Pasti Aan Mansur telah mengadakan perbandingan puisinya dgn puisi “kemewahan” yang dimaksudnya. Dia tdk mau puisinya terperangkap dalam ungkapan yg tdk bisa diungkap maknanya oleh penggemarnya yang goblok, wakakakaka

agaknya penulis “fobia metafora” ini emang terlalu naif. menanggapi apa-apa dengan menggebu-gebu seperti bocil.

Hajar Lae Saut! Tulisan acep yang penuh pseudo-kritik-atas-kritik ini cumak racauan anak semester 1 yang baru baca pengantar teori sastra! Udah gilak kel goenawan mohamad aje suka name dropping gituan.

Lebih baik racauan anak semester 1 ketimbang tulisan anak SD lagi belajar mengarang. Iya, gak sih? Ya, iya dongg…..

Selamat membaca, ????

https://cepsubhankm.com/pada-sebuah-sahutan-interlude/