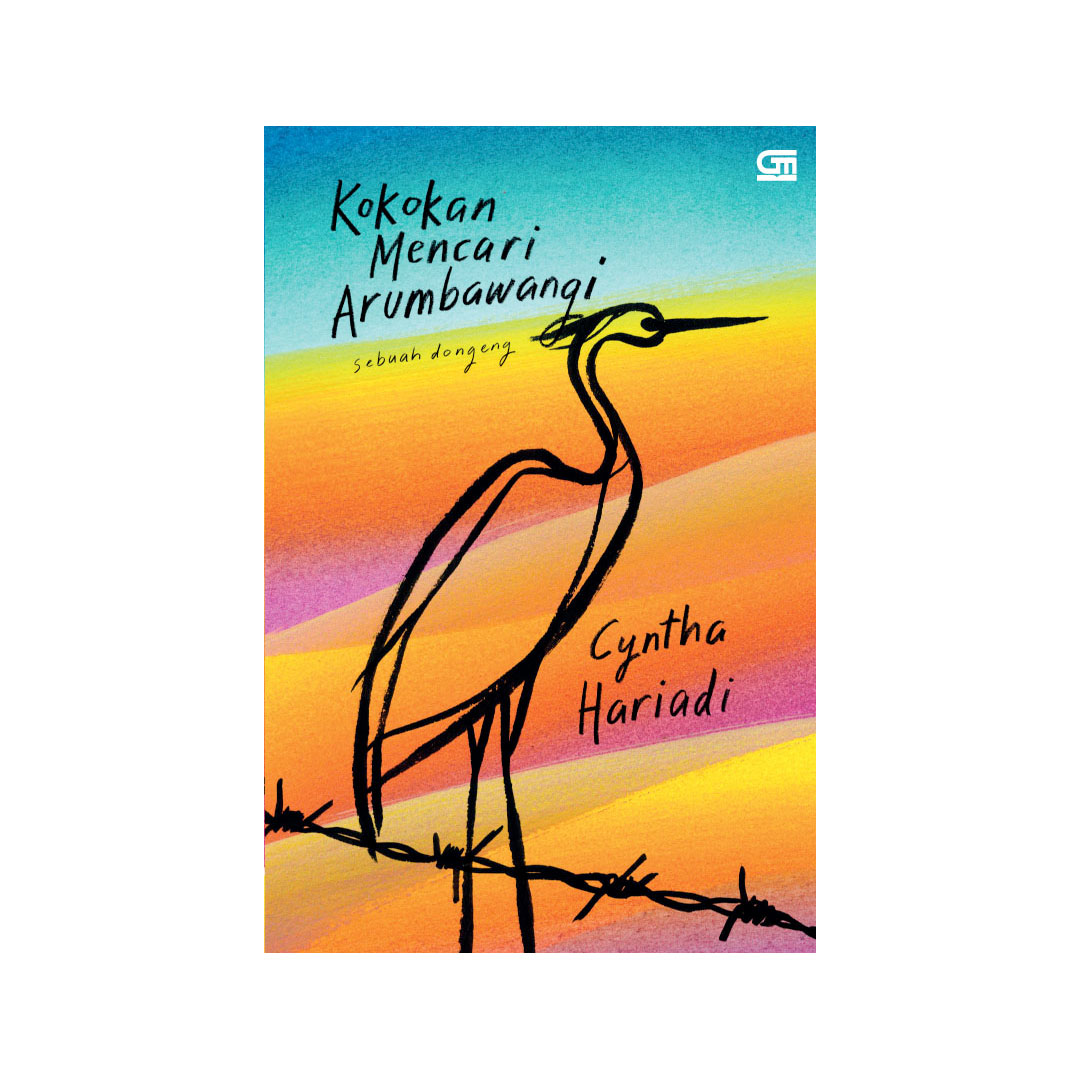

Keterangan Buku

Judul : Kokokan Mencari Arumbawangi

Penulis : Cyntha Hariadi

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Juli 2020

Novel perdana Cyntha Hariadi setebal 348 halaman berjudul Kokokan Mencari Arumbawangi (2020) mengawali dirinya dengan adegan kakak-beradik Kakaputu dan Arumbawangi sedang menggali kuburan di pekarangan. Aksi kedua anak yang masing-masing berusia dua belas dan sepuluh tahun itu merupakan wujud kepatuhan terhadap wasiat ibu mereka, Nanamama, yang sebelum menarik napas terakhir berpesan untuk dimakamkan “di belakang rumah, bukan di kuburan desa”. Nanamama juga berpesan, “jangan beritahu orang lain” tentang wasiat tersebut. Itulah sebabnya Kakaputu dan Arumbawangi menggali kuburan pada malam hari. Kurang dari lima menit pembaca dapat langsung menangkap bahwa konflik di dalam novel ini akan menggiring pembaca pada perkara pertentangan sebuah keluarga dengan komunitas dan kematian salah satu tokoh protagonis.

Novel ini kemudian dengan cepat membeberkan tiga fakta penting. Pertama, bahwa Nanamama, Kakaputu, dan Arumbawangi tidak sepenuhnya terhubung oleh ikatan darah. Nanamama yang sudah tidak bersuami lagi hanya mempunyai satu orang anak, yaitu Kakaputu, sementara Arumbawangi adalah anak asuhnya. Kedua, asal-usul Arumbawangi tidak jelas. Ia diantarkan oleh ratusan burung kokokan ketika masih berusia dua tahun pada suatu hari menjelang malam ke kebun bawang merah milik Nanamama. Terakhir, mereka tinggal di suatu desa agraris tak-bernama di Bali yang mayoritas penduduknya—kecuali Nanamama—mengangankan kesejahteraan material yang tidak akan bisa dicapai jika hanya mengandalkan hasil sawah. Harapan mereka akan “hidup yang lebih baik” kelihatannya bisa terwujud ketika Pak Rudi dari Jakarta datang ke desa guna melanjutkan pembangunan sebuah hotel yang mangkrak gara-gara izin pendiriannya sempat dibatalkan.

Tokoh utama novel ini memang anak-anak, yaitu Arumbawangi dan Kakaputu, tetapi sulit rasanya untuk menempatkan novel ini dalam bingkai cerita anak yang ketat. Bukan karena novel ini menghadirkan tema-tema yang terasa kelewat berat untuk diketahui seorang anak, seperti masalah pengotaan, kematian, atau pengkhianatan.

Lagipula, cerita-cerita anak yang kita kenal selama ini sebenarnya juga menyinggung tema-tema yang bahkan bisa membuat gentar orang dewasa: bunuh diri dalam dongeng Little Mermaid, kanibalisme dalam cerita Hansel & Gretel, atau kekerasan dalam rumah tangga dalam kisah Cinderella. Bingkai cerita anak sejatinya tidak hanya menjadikan anak sebagai fokus cerita, tetapi juga menghadirkan sudut pandang penceritaan yang mencerminkan perspektif dan kemampuan berpikir anak itu sendiri. Penggambaran tokoh Salva di dalam novel Di Tanah Lada (2015) karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie, misalnya, memperlihatkan sudut pandang penceritaan terbatas sebagaimana yang disaksikan dan mampu dicerna oleh Salva yang baru berusia enam tahun. Meskipun demikian, pembaca tetap bisa menduga-duga apa yang sebenarnya tengah terjadi di sekitar Salva. Sementara itu, Kokokan Mencari Arumbawangi menggunakan gaya penceritaan dengan sudut pandang mahatahu. Narator dengan bebas meloncat masuk ke isi kepala masing-masing tokoh dan membeberkannya kepada pembaca. Cukuplah dikatakan bahwa novel ini adalah novel yang menjadikan anak-anak sebagai tokoh protagonis.

Novel ini juga memanfaatkan unsur-unsur nonrealis yang diwujudkan melalui burung kokokan yang datang membawa anak yang tidak jelas asal-usulnya serta kemunculan hantu. Kehadiran narator yang mahatahu berperan sebagai penyaring antara yang nyata dan yang tak-nyata sehingga bisa dikatakan bahwa novel ini mengusung aspek cerita fantastik.

Narator tidak melazimkan aspek-aspek nonrealis tersebut sebagaimana yang biasa ditemukan dalam gaya realisme magis, tetapi justru merasionalkan kejadian-kejadian yang menimpa tokohnya sesuai dengan jangkauan nalar tokoh itu sendiri. Misalnya, tatkala warga desa tidak mampu mencerna makna kedatangan ratusan kokokan yang membawa Arumbawangi, narator menyebutkan, “Paling mudah kembali pada keyakinan lama bahwa anak perempuan itu memang bebai dalam wujud manusia yang dikirim Bhuta Kala untuk mengguncangkan desa.” Melalui narator pula pembaca bisa tahu bahwa walaupun ada adegan yang menampilkan makhluk astral, ia sebenarnya tidak bersinggungan langsung dengan tokoh manusia.

Walaupun mengambil latar kedaerahan, novel ini tidak terlalu bernafsu untuk memperkenalkan adat-istiadat lokal bagi pembaca yang tidak akrab dengan kebudayaan Bali. Memang ada sejumlah catatan kaki berisi definisi istilah, tetapi jumlahnya tidak banyak sehingga proses pembacaan tetap terasa mulus. Hal yang cukup mengganggu justru sekelumit kesalahan—tetapi fundamental!—dalam penulisan kalimat. Misalnya, pleonasme dalam “ratusan burung-burung terbang” dan “banyak anak-anak” ataupun metafora tidak logis dalam kalimat “seperti mata yang mengantuk, sebelum menutup ia mengerjapkan sinar merah, kuning, dan biru sesaat yang sangat tajam menembus gelap yang lantas pecah” (bagaimana mungkin mata yang mengantuk mengerjapkan sinar warna-warni?); atau “sehabis pulang sekolah, jika sedang tidak ada PR, Nanamama sering membebaskan anak-anak dari pekerjaan rumah dan sawah agar mereka leluasa bermain” (berarti yang tidak punya PR adalah Nanamama, bukan anak-anaknya). Patut disayangkan jika kesalahan-kesalahan semacam itu lolos dari proses penyuntingan.

Novel ini menyinggung banyak isu: ibu tunggal yang bekerja, anak yang kelahirannya tidak diakui oleh adat dan negara, atau lenyapnya desa tradisional atas nama pariwisata. Akan tetapi, novel ini kelihatannya lebih ingin dibaca sebagai peringatan—a cautionary tale—bagi desa-desa agraris yang tergiur untuk melupakan jati dirinya karena rayuan kapitalisme.

Sebagaimana jawaban Cyntha dalam wawancara dengan maca.web.id ketika ditanya perihal inspirasi atas novelnya, “Terkikisnya persawahan karena pembangunan komersial—over development dan over tourism—adalah isu yang menurut saya sangat penting di Bali. . . . Masa depan Bali yang mandiri dan berkelanjutan ada di tangan petani. Mereka harus berdaya. Lihat saja bagaimana pandemi ini melumpuhkan Bali karena terlalu menggantungkan ekonomi pada turisme.” (“Tanpa Alam yang Dijaga, Bali akan Jadi Apa?”, 2020) Pandangan semacam itu bisa saja dibaca sebagai pandangan romantik terhadap desa yang biasa diberikan oleh orang kota: seolah-olah desa harus selalu mempertahankan tradisi dan tidak boleh mengalami modernisasi sama sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Katrin Bandel dalam bukunya Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas (2013), “Dalam karya yang bersetting [sic!] kampung pengaruh kota justru hampir selalu dihadirkan. Lewat pengusaha, petugas pemerintah, tentara, atau orang kampung yang pulang dari rantau. . . .” (82) Tidak mengherankan jika dalam novel-novel berlatar desa yang stereotipikal, penduduk desa digambarkan sebagai korban yang tidak bisa berbuat banyak menghadapi perubahan zaman. Namun, hal yang membedakan antara Kokokan Mencari Arumbawangi dan novel-novel berlatar desa yang stereotipikal adalah novel ini tidak meributkan soal akan rusaknya budaya lokal gara-gara modernisasi, melainkan hal yang lebih konkret, yaitu alih fungsi lahan. Latar waktu di dalam novel ini memang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi novel ini menemukan relevansinya ketika dikaitkan dengan konteks waktu penerbitannya, yaitu pandemi covid-19 yang sampai kini belum kelihatan akan berakhir. Bukankah Bali menjadi salah satu provinsi yang paling terpukul semasa pandemi karena terlalu mengandalkan pariwisata?

Walaupun demikian, kekuatan Kokokan Mencari Arumbawangi terletak pada upaya untuk menghindari penggambaran tokoh-tokohnya secara hitam-putih.

Nanamama tidak menyukai Pak Rudi yang ia anggap akan mengacaukan desa melalui proyek pembangunan hotel, tetapi ia tulus menyayangi anak Pak Rudi, Jojo, karena anak itu adalah kawan anak-anaknya. Pak Wawatua memang menggunakan tipu daya agar sawah Nanamama bisa dijual, tetapi keuangannya digerogoti oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Upayanya agar orang-orang desa bersedia menjual tanah kepada PT. Desa Hijau Abadi sebenarnya merupakan caranya untuk melepaskan diri dari cengkeraman anak-anaknya yang bagai parasit. Penduduk desa sendiri diperlihatkan memiliki sifat pragmatis. Mereka tidak mengalami kesulitan hidup karena kebutuhan pangan selalu terpenuhi melalui hasil sawah. Ketika ada kabar bahwa hotel yang sudah separuh jadi akan dilanjutkan kembali pembangunannya oleh pemilik baru, warga desa “senang tidak, khawatir pun, tidak. Berharap kehidupan yang lebih baik tentu ada. Yang penting bagi mereka adalah hotel tidak mengganggu kehidupan dan penghasilan mereka sehari-hari. Bila ada pilihan tambahan penghasilan akan dipertimbangkan bila cocok.” Mereka memang dibujuk oleh kepala desa untuk menjual tanah dengan janji-janji akan lapangan pekerjaan dan kekayaan. Semua penduduk desa menerima tawaran itu, kecuali Nanamama yang sudah menganggap tanah sebagai denyut nadinya. Ia sudah membayangkan bahwa pembangunan satu hotel akan mengundang pembangunan-pembangunan lain, dan itu berarti pelan-pelan para petani akan kehilangan sawah mereka akibat alih fungsi lahan.

Namun, penerimaan warga akan tawaran kepala desa tidak bisa serta-merta dibaca sebagai bentuk kepolosan orang desa, karena di dalam cerita disebutkan bahwa mereka memang menginginkan kekayaan. Sebagaimana tergambar dalam adegan: “Warga membubarkan diri tapi tidak dengan puas, namun sangat kalut. Mau tak mau mereka menemukan kebenaran di dalam kata-kata Kakaputu mengenai menjadi budak untuk orang lain, tapi mereka tidak mampu meredam dahaga untuk minum uang yang sedang diiming-imingkan di depan mata. Budak kaya, kenapa tidak, daripada tuan miskin.” Dengan kata lain, mereka paham bahwa mereka punya pilihan: menolak atau menerima. Bandingkan dengan Desa Lerok dalam novel Ulid (2014) karya Mahfud Ikhwan. Warga desa Lerok digambarkan harus berjuang sendiri-sendiri demi mengatasi kemelaratan. Penduduk desa menjadi korban jatuhnya harga bengkuang dan batu gamping, dua komoditas utama yang menjadi andalan desa mereka. Mereka tidak punya banyak pilihan untuk bertahan hidup karena pendidikan mereka juga rendah, sampai akhirnya mereka memilih menjadi pekerja migran ke Malaysia.

Hanya saja, terlepas dari misi yang diusung oleh novel ini untuk menjadi a cautionary tale, upaya untuk menafsirkan tentu perlu dikaitkan dengan bagaimana novel ini memanfaatkan sejumlah elemen untuk menyampaikan cerita. Salah satu elemen menarik di dalam novel ini tentu saja burung kokokan. Novel ini secara terang-benderang menyatakan bahwa dirinya terilhami oleh dongeng The Storks (Burung Bangau) karya Hans Christian Andersen. Paling tidak ada dua adegan pada bagian akhir novel yang menyebutkan soal dongeng ini.

Dalam kisah Andersen, sekeluarga bangau membalas dendam kepada anak-anak yang mengolok-olok mereka dengan cara mengirimkan bayi-bayi mati kepada para bocah perundung. Namun, kepada satu anak laki-laki yang tidak ikut mengejek, mereka menghadiahkan bayi perempuan yang manis. Bangau dalam folklor Eropa Utara memang dikisahkan sebagai burung pembawa bayi. Folklor ini berkembang karena kebiasaan orang-orang Eropa Utara zaman dahulu yang menikah pada musim panas, sementara di waktu yang bersamaan burung-burung bangau bermigrasi ke Afrika lalu kembali ke Eropa untuk bertelur pada musim semi tahun berikutnya: tepat sembilan bulan kemudian—waktu yang sama dengan masa perempuan mengandung bayi. Jika melihat peranan kokokan dalam membawa Arumbawangi kepada Nanamama pada bagian awal cerita, boleh saja dikatakan bahwa kokokan dijadikan versi lokal dari folklor bangau tersebut.

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan legenda di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, kokokan bukanlah burung pembawa bayi melainkan titisan para korban dalam pembersihan terhadap simpatisan orang-orang merah di desa itu pada pertengahan 1960-an. Sebulan setelah peristiwa berdarah tersebut, warga desa mengadakan upacara guna menyucikan desa dari pengaruh-pengaruh jahat.

Bulan berikutnya, konon, ribuan kokokan datang ke Petulu; suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warga desa mengadakan upacara, dan ketika pawang upacara mengalami kesurupan, ia menjadi tahu bahwa para kokokan merupakan titisan dari jiwa-jiwa korban yang terpaksa gentayangan karena mati tidak wajar. Namun, alih-alih mengganggu, mereka akan menjaga desa kelahiran mereka dari hal-hal buruk (“Petulu, Bali: Village of White Herons”, n.d.). Di Petulu, burung-burung ini kemudian dianggap sebagai pembawa keberuntungan dan kesejahteraan.

Meskipun tidak diberi nama, desa di dalam Kokokan Mencari Arumbawangi dapat dipastikan bukan Desa Petulu. Penduduk desa mengenal burung kokokan, tetapi tidak pernah melihat kedatangannya dalam jumlah besar. Mereka yang menyaksikan ratusan kokokan terbang menjelang malam lalu menjatuhkan seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya menganggap bahwa burung-burung itu adalah jadi-jadian dan anak yang dijatuhkan adalah bebai yang dalam Bahasa Bali berarti “roh jahat yang bisa menimbulkan kegilaan”. Dengan kata lain, penduduk desa tersebut tidak menganggap kokokan sebagai pembawa keberuntungan, apalagi penjaga dari hal-hal yang buruk. Hanya saja, novel ini tidak menjelaskan apa pun soal kokokan; apakah mereka burung betulan? Ataukah titisan arwah penasaran? Ataukah binatang jadi-jadian? Mengapa pula mereka harus mencari Arumbawangi—sebagaimana petunjuk yang tertera di dalam judul—setelah tanpa alasan yang jelas menitipkannya ke suatu desa? “Kekosongan informasi” semacam itu justru menjadi ruang luas yang diberikan oleh Cyntha untuk pembacanya dalam menikmati sebuah dongeng tentang anak dari antah berantah yang menemukan kehangatan keluarga dan persahabatan di suatu tempat di bumi, tetapi di waktu bersamaan harus berhadapan dengan orang-orang dewasa yang punya rasa iba sekaligus penuh muslihat.

Dewi Anggraeni

Dewi Anggraeni adalah dosen di Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dengan peminatan susastra dan kajian poskolonial. Ia juga merupakan kandidat doktor di Graduate School of Japanese-Chinese Language and Literature, Hiroshima University, Jepang. Ia sedang merampungkan disertasi dengan tema penelitian “Representasi Indonesia oleh Pengarang-pengarang Selatan”. Ia pernah menjadi pemenang kedua Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan naskah kritiknya terpilih sebagai salah satu naskah yang dibukukan dalam Antologi kritik Sastra Badan Bahasa 2020. Ia aktif menulis tentang penelitian kesusastraan terutama untuk jurnal akademik serta menjadi penerjemah bahasa Jepang dan Inggris.