Sudah tak terhitung berapa kali saya mendengar celotehan tentang ketidakpastian nasib dan masa depan alumnus jurusan Sastra, entah itu Sastra Indonesia atau sastra asing lainnya. Entah berapa kali juga saya mendengar keluhan tentang sedikitnya peluang dukungan riset untuk penelitian atau kajian di bidang Sastra.

Di tengah semua kondisi itu, salah satu hal yang cukup sering membuat saya terheran-heran dengan sastra adalah terlepas dari suramnya ia sebagai jurusan di bangku perguruan tinggi, dan rentannya ia sebagai salah satu cabang dari lanskap humaniora, masih ada saja orang-orang yang mau berkutat dengannya. Salah satunya adalah para peserta sayembara karya sastra. Bagi penulis pemula, perlombaan memang dapat menjadi salah satu strategi untuk memeriksa kecakapan menulis sekaligus memupuk semangat dan motivasi dalam berkarya. Namun, tidak jarang juga penulis yang nama dan karyanya sudah dikenal luas ikut berburu peruntungan melalui sayembara.

Di balik semangat dan berbagai alasan yang mendasari para penulis untuk mengirimkan karya mereka ke ajang sayembara, nasib mereka akan ditentukan oleh seseorang atau lebih yang dipilih penyelenggara sayembara sebagai juri atau dewan juri. Menjadi juri untuk sayembara karya sastra (fiksi dan puisi) memiliki tantangan (baca: keseruan) sendiri dibandingkan menilai bentuk karya tulis lain–yang juga ada kaitannya dengan sastra–seperti esai atau karya ilmiah berisikan kajian atas karya sastra. Sebabnya adalah karena kita berhadapan dengan karya yang mengandung eksplorasi artistik yang bisa dibilang tidak ada batasnya. Sementara dalam menilai tulisan nonfiksi ada batasan-batasan yang lebih jelas, seperti misalnya ketepatan tata bahasa dan penulisan, dan kekuatan argumen beserta pembuktiannya.

Selama paling tidak tiga tahun terakhir, saya cukup sering menghadapi tantangan tersebut karena dipercaya menjadi juri untuk beberapa lomba penulisan yang diselenggarakan sejumlah lembaga. Sejak 2020, saya menjadi ‘juri langganan’ untuk lomba penulisan cerita pendek yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sastra Inggris Universitas Negeri Malang. Yang satu ini memang bisa dibilang lebih merupakan ‘pekerjaan balas budi’ sebagai alumni ketimbang pekerjaan profesional saya di bidang kepenulisan. Meski demikian, tetap saja pengalaman tersebut menarik untuk diingat dan memberikan pelajaran tersendiri bagi saya.

Hal pertama yang menjadikan sayembara tersebut menarik adalah penggunaan bahasa Inggris dalam penulisan karya. Karya sastra dalam bahasa asing mungkin bisa menjadi opsi pilihan bacaan, tetapi untuk melakukan penilaian atasnya adalah perkara yang lain. Satu hal yang agaknya membantu proses penjurian adalah bahwa sayembara tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian ulang tahun jurusan yang setiap tahun memiliki tema berbeda. Dengan demikian, kesesuaian dengan tema menjadi salah satu kategori penilaian yang menentukan nasib suatu karya–apakah ia patut dibaca lebih lanjut atau tidak. Barulah kemudian penilaian masuk ke ranah yang lebih teknis dan menyentuh elemen-elemen intrinsik karya sastra. Dalam melakukan penilaian, saya cenderung menggunakan dasar-dasar ilmu Sastra Inggris yang sebelumnya saya peroleh melalui mata kuliah Literary Theory, Prose (Basic dan Advance), dan Creative Writing. Hal tersebut saya terapkan mengingat lingkup ruang dari sayembara itu yang terbatas untuk mahasiswa Jurusan Sastra Inggris di Universitas Negeri Malang. Selain itu, harus diakui bahwa jumlah peserta yang tidak terlalu banyak juga tidak menuntut waktu dan upaya berlebih untuk melakukan penilaian sampai menentukan pemenang.

Pada 2022, saya juga sempat menjadi salah satu anggota dewan juri Kompetisi Debat Sastra Komunitas Salihara bersama Arif Bagus Prasetyo dan Alpha Hambally. Tema yang diusung pada saat itu adalah “Membandingkan Chairil Anwar dan Penyair Amerika Serikat”. Seperti yang sempat saya singgung di bagian awal tulisan ini, penilaian atas karya tulis nonfiksi bisa dibilang cenderung lebih mudah karena ada pagar-pagar yang lebih ketat. Meski tidak ada kategori penilaian yang ditentukan secara baku, panitia penyelenggara sempat menyampaikan beberapa hal untuk diperhatikan oleh dewan juri, antara lain: analisis yang tajam dan menarik, penulisan bahasa Indonesia yang baik, serta penulisan kritik yang mengalir. Hal-hal tersebut cukup membantu dewan juri (atau paling tidak saya) dalam melakukan penilaian, khususnya dalam tahap seleksi awal. Dengan perhatian khusus pada teknik penulisan yang mengalir dan menarik sebagai bahan untuk penampilan debat sastra di tahap berikutnya, dengan mudah saya menyingkirkan naskah-naskah yang ditulis dengan format layaknya skripsi atau artikel ilmiah. Kecenderungan untuk menulis dalam format baku ternyata cukup tinggi sehingga tidak banyak naskah yang lolos ke tahap pembacaan berikutnya. Pada gilirannya, serupa dengan sayembara yang rutin diselenggarakan oleh jurusan saya kuliah dulu, dewan juri tidak dituntut terlalu banyak waktu dan tenaga untuk menentukan para pemenang.

Satu hal yang mengaitkan kedua sayembara tersebut adalah pesertanya yang melibatkan pelajar, yakni mahasiswa dan murid SMA. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar yang tertarik dengan dunia kepenulisan atau para penulis pemula yang sedang menguji kemampuan mereka dalam berkarya melalui kompetisi penulisan. Dengan demikian, kedua perlombaan tersebut punya andil dalam melahirkan penulis-penulis baru, baik dalam konteks pengarang karya sastra maupun pengkaji karya sastra.

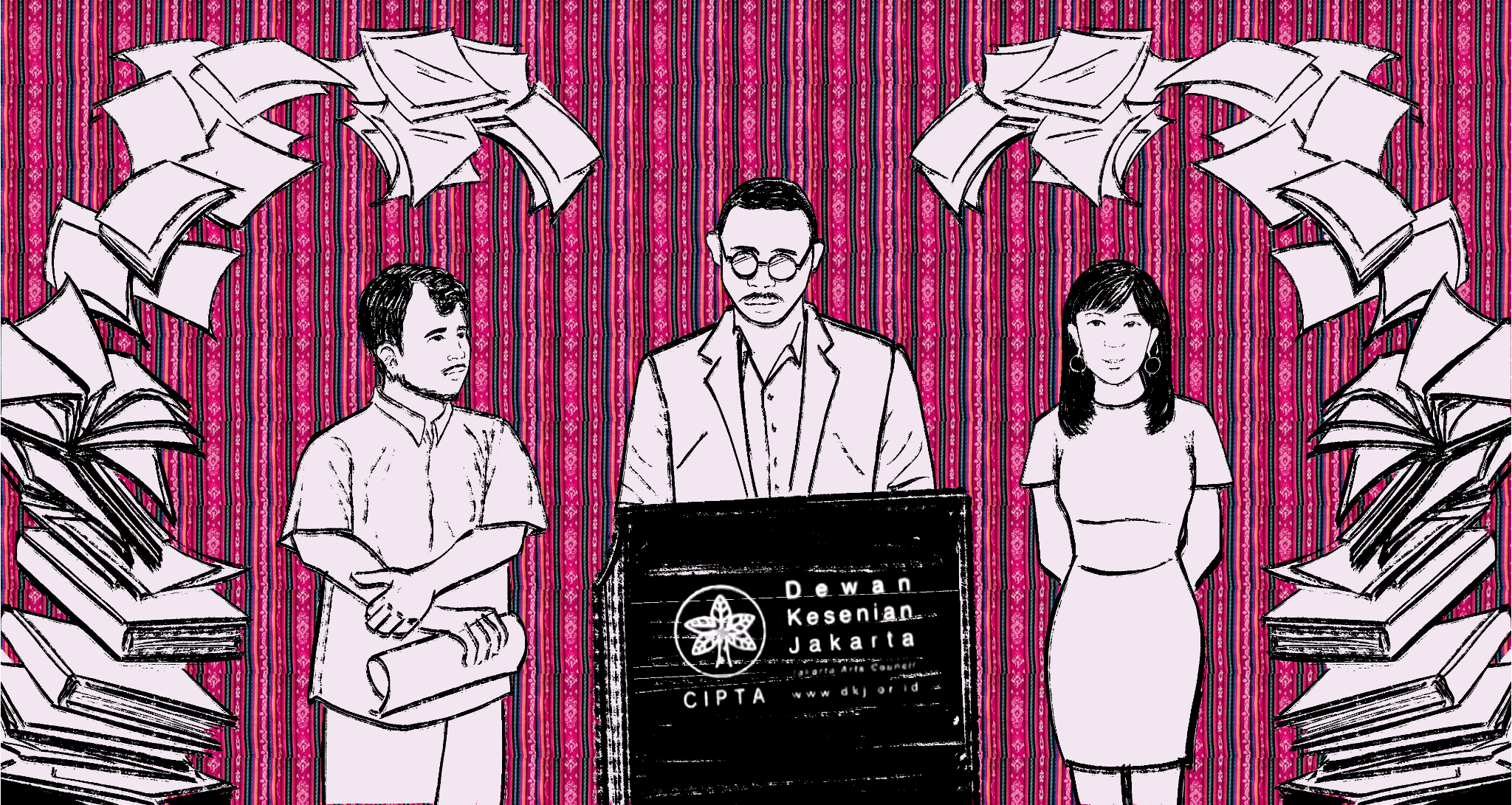

Kesempatan berikutnya masih menjadi pengalaman yang paling menarik sampai hari ini, yakni menjadi anggota dewan juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2023. Sepanjang bulan Maret sampai awal Juli lalu, saya bersama Azhari Aiyub dan Zaki Yamani menghabiskan malam-malam untuk membaca dan menilai 366 naskah novel yang dikirimkan para peserta. Dalam hal ini, bukan hanya jumlah naskah dan rentang waktu penilaian yang menantang bagi saya, tetapi juga sejarah panjang sayembara tersebut yang menambah nilai (baca: beban) tanggung jawab sebagai juri.

Sayembara Novel DKJ (d.h. Sayembara Menulis Roman) pertama kali diselenggarakan pada 1974 dan telah melibatkan sastrawan, akademisi sastra, dan kritikus sebagai juri, serta diikuti oleh lebih dari 2.000 pengarang dari seluruh Indonesia. Mengingat usianya yang sudah melewati beberapa dekade dan dampaknya yang besar dalam perjalanan sastra Indonesia modern, saya sempat beranggapan bahwa DKJ, terutama Komite Sastra, sudah memiliki kriteria penilaian yang baku untuk sayembara sastra. Ternyata kriteria tersebut belum ada dan panitia menyerahkan kepada dewan juri untuk menentukannya. Kemudian saya mendapatkan informasi dari Zen Hae–yang punya pengalaman panjang sebagai juri Sayembara Novel DKJ–bahwa kebijakan terkait kriteria penilaian agaknya berbeda di tiap kepengurusan Komite Sastra DKJ. Pada periode 2006–2012, Komite Sastra menentukan kriteria penilaian untuk dewan juri dan peserta yang meliputi kebaruan, penjelajahan tematik yang menarik, dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Kriteria tersebut agaknya dikesampingkan pada periode-periode berikutnya.

Menurut hemat saya, akan lebih baik jika Komite Sastra DKJ sudah memiliki petunjuk umum penilaian untuk ditawarkan kepada dewan juri yang ditunjuk. Dewan juri selanjutnya dapat menyepakati bersama akan menggunakan petunjuk tersebut atau mengembangkannya lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut agaknya sedikit banyak akan meringankan tugas dewan juri yang harus berhadapan dengan ratusan naskah novel untuk dibaca dalam waktu yang cukup singkat. Karena seperti yang telah kami sampaikan dalam Pernyataan Pertanggungjawaban Juri, dibukanya kesempatan untuk mengirimkan karya melalui surel sesungguhnya merupakan pisau bermata dua.

Pada satu sisi, hal tersebut memperluas ruang partisipasi sayembara, tetapi pada sisi lain menuntut kerja ekstra dewan juri karena membludaknya naskah yang masuk. Banyaknya naskah yang masuk mengindikasikan minat yang tinggi, dan hal tersebut bisa dibaca sebagai tren yang positif. Di sisi lain, rentang waktu penjurian dalam kaitannya dengan proses dan hasil penjurian juga merupakan variabel yang perlu dipertimbangkan oleh penyelenggara. Keletihan dan tingkat stres yang dialami juri karena banyaknya naskah yang harus dinilai dalam waktu singkat–seringkali ditambah dengan pekerjaan utama yang tidak bisa mereka tinggalkan–bisa saja berdampak pada proses pembacaan dan penilaian naskah, sampai pada gilirannya penentuan pemenang.

Untuk mengakali keterbatasan waktu dalam membaca lebih dari 300 naskah novel dalam waktu kurang lebih tiga bulan saja, kami harus melakukan eliminasi awal secara cepat. Ada beberapa hal yang menjadikan naskah–dianggap pantas–gugur pada tahap pembacaan pertama. Pertama adalah cara membuka narasi yang “kuno”, seperti misalnya dengan mendeskripsikan kondisi cuaca dan alam dari latar tempat cerita dengan nada romantik dan naturalis. Paragraf pertama sampai kelima paling tidak harus mampu memikat pembaca (baca: juri) dengan teknik pembukaan cerita yang eksploratif dan mampu membentuk tensi. Setelah lolos di tahap pembuka, pembacaan berikutnya berkaitan dengan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan strategi penulisan. Dalam hal ini, saya berupaya menyeimbangkan pertimbangan penilaian atas kualitas keperajinan dengan wacana yang berusaha dihadirkan dalam naskah. Sebab bagaimana pun, nilai dari suatu karya sastra terletak pada kekuatan naratifnya yang pada gilirannya juga menentukan bagaimana suatu gagasan–mulai dari ideologi politik, narasi sejarah, atau bahkan cerita personal dan domestik–dapat disampaikan melalui cerita yang memikat.

Pada awal tulisan ini saya sempat menyebutkan tentang ruang eksplorasi yang tidak terbatas dalam karya sastra, dan hal tersebut sebenarnya juga menjadi salah satu aspek penilaian dalam proses penjurian Sayembara Novel DKJ 2023. Kami sebagai dewan juri menyadari bahwa eksplorasi dapat dilakukan di sejumlah unsur, mulai dari bentuk, strategi penceritaan, sampai gagasan yang coba ditawarkan. Namun, satu hal yang menjadi perhatian khusus kami adalah bagaimana eksplorasi tersebut berkontribusi pada keutuhan semesta dan logika yang dibangun dalam satu cerita. Pertimbangan tersebut lahir dari pengamatan kami bahwa cukup banyak naskah yang berupaya menghadirkan ragam eksplorasi tetapi permainan tersebut tidak memberikan kontribusi yang menguatkan cerita sehingga upaya tersebut kurang atau bahkan tidak bernilai sama sekali.

Satu pengalaman menarik lain dari proses penjurian Sayembara Novel DKJ adalah perdebatan yang terjadi di antara anggota dewan juri saat menentukan pemenang. Masing-masing dari kami memiliki “jagoan” berdasarkan kategori penilaian yang telah disepakati bersama dan selera subjektif yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Dalam hal ini, satu hal yang menjadi kemiripan di antara kami adalah ketertarikan terhadap narasi sejarah dalam karya sastra. Formasi dewan juri semacam ini agaknya juga membantu penyamaan persepsi terkait naskah-naskah yang layak dimenangkan sehingga perdebatan yang terjadi pada rapat terakhir tidak sampai berlarut-larut dan berdampak pada target waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Perlu menjadi catatan bahwa kami selaku dewan juri Sayembara Novel tahun 2023 tidak diberi kesempatan oleh penyelenggara untuk memperpanjang durasi penjurian dan mengundur pengumuman pemenang layaknya pelaksanaan sayembara tahun 2021. Perkara tersebut berkaitan dengan urusan administrasi (pelaporan, pencairan dana, dan lain-lain) yang pada gilirannya berimbas pada proses penjurian dan penentuan pemenang. Sebisa mungkin kami melakukan penjurian secara maksimal tanpa melewati ambang waktu yang tidak bisa diganggu gugat.

Setelah semua proses pembacaan dan penilaian tuntas, tibalah waktunya untuk menyusun Pernyataan Pertanggungjawaban Juri. Sekali lagi, saya sempat beranggapan sudah ada kerangka yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara, dan ternyata anggapan saya tersebut salah. Panitia hanya memberikan Pernyataan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh dewan juri sayembara sebelumnya. Saya pribadi merasa contoh tersebut kurang menggambarkan proses penjurian yang memang perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada akhirnya kami pun bersepakat untuk menjabarkan secara cukup detail perjalanan penjurian. Penjabaran yang mendetail dalam pernyataan pertanggungjawaban akan membantu publik, termasuk para peserta sayembara yang karya mereka tidak menang, untuk memahami kerja-kerja di balik layar yang menentukan nasib sebuah karya. Selain itu, penjelasan tersebut dapat mematahkan anggapan-anggapan yang menyatakan bahwa sayembara sastra adalah satu hal yang misterius dan penuh rahasia yang tidak dapat dijamah oleh kebanyakan orang.

Menariknya, setelah semua proses tersebut terselesaikan sampai tuntas, banyak hal yang tersisa dan cukup mengganggu benak saya. Beberapa hari setelah pengumuman pemenang, saya mulai memikirkan hal-hal yang melampaui teknik-teknik penceritaan atau unsur-unsur intrinsik dalam karya. Sebelumnya saya sempat menyebutkan bahwa perlombaan yang melibatkan pelajar dan mahasiswa sebagai peserta mempunyai peranan untuk memantik lahirnya penulis-penulis baru. Lalu bagaimana dengan relevansi Sayembara Novel DKJ dewasa ini, dengan semua perjalanan panjang yang telah dilaluinya?

“Dewasa ini” tentu perkara terlalu abstrak yang menuntut penjelasan lebih lanjut. Paling tidak ada dua hal yang ingin saya masukkan dalam payung besar “dewasa ini”. Pertama berkaitan dengan keberlanjutan kekaryaan, dan yang kedua berkaitan dengan perkembangan teknologi. Mari kita mulai dengan poin pertama. Perjalanan panjang dari sayembara sastra DKJ, terutama prosa, telah menjadikan perlombaan tersebut memiliki prestise yang tinggi. Siapa pun yang menjadi pemenang, baik nama baru atau yang sebelumnya telah melahirkan banyak karya, mendapatkan pengakuan nasional sebagai penulis yang mampu menghasilkan karya prosa berkualitas tinggi.

Meski terkadang muncul protes terhadap hasil penjurian dan pertanggungjawaban yang disampaikan juri, hampir tidak ada yang bisa menegasikan prestise dari perlombaan tersebut dan pengakuan atas penulis yang memenanginya. Selain itu, saya juga tidak mengetahui secara pasti sejak kapan dimulainya tradisi “berburu naskah” oleh penerbit pada Malam Anugerah, tetapi fenomena tersebut paling tidak sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan sayembara. Pada banyak kasus, perburuan tersebut dimenangkan oleh penerbit-penerbit besar yang dapat menjamin bahwa karya yang diterbitkan akan laku di pasaran. Dengan demikian, hampir bisa dijamin bahwa karya pemenang sayembara akan mendapatkan apresiasi yang lebih luas lagi setelah keberhasilannya di ajang perlombaan bergengsi.

Anggaplah semua “kenyamanan” tersebut merupakan buah dari segala upaya yang sudah dicurahkan oleh para peserta sayembara. Seburuk apa pun karya, ia dilahirkan dari serangkaian proses kreatif, mulai dari menghimpun ide, melakukan riset, menuangkan gagasan dan hasil riset menjadi tulisan, sampai akhirnya lahirlah sebuah karya tulis. Namun, yang saya perkarakan di sini bukan semata tentang hak yang patut diperoleh pemenang. Alih-alih, saya ingin membawa pembicaraan ini ke dalam ruang yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang. Tentang kontribusi pemenang sayembara kepada skena, gelanggang, kancah—atau apa pun kita ingin menyebutnya—sastra Indonesia.

Tanpa bermaksud untuk menyindir atau mengecilkan siapa pun, saya mempertanyakan bagaimana jika suatu hari Sayembara Novel DKJ menjadi serupa dengan kompetisi bernyanyi bergengsi yang pemenangnya kemudian menjadi selebritas yang dielu-elukan dalam waktu beberapa bulan–atau bahkan beberapa minggu–lalu kemudian tenggelam begitu saja setelah pembicaraan publik sudah berganti dengan topik pembahasan yang lain? Pertanyaan itu muncul dari kenyataan bahwa ada sejumlah penulis yang sempat memenangi sayembara tersebut, beberapa di antaranya sempat menerbitkan karya yang menang, lalu menghilang begitu saja dari sirkulasi pembicaraan atau kegiatan yang berkenaan dengan sastra. Tentu saya tidak punya wewenang untuk menuntut para pemenang sayembara untuk menjadi pegiat sastra yang membentuk komunitas, hadir dalam berbagai kegiatan, atau berkarya dengan produktif. Bahkan DKJ sekali pun agaknya tidak memiliki tanggung jawab untuk melahirkan pegiat sebagaimana saya deskripsikan singkat di atas.

Namun, sekali lagi pertanyaan saya adalah apakah memang itu yang kita butuhkan saat ini dan di masa mendatang? Apakah Sastra Indonesia cukup dengan perayaan pada malam penganugerahan, penerbitan satu karya, dan pemberitaan dalam beberapa pekan? Bagaimana jadinya jika sastra sebagai suatu ruang–yang di dalamnya ada aktivitas-aktivitas pengkaryaan, pembacaan, kritik–berubah menjadi layaknya industri hiburan yang hanya meriah di permukaannya saja?

Itu adalah perkara pertama. Perkara kedua berkaitan dengan perkembangan teknologi yang memberikan dampak terhadap cara-cara berkarya. Sampai hari ini, saya masih cukup sering mendengar sayup-sayup perdebatan tentang hadirnya fenomena penulis yang terkenal karena mempublikasikan karyanya melalui platform-platform digital. Pada beberapa kasus, para penulis yang berkarya di ruang digital tersebut bahkan bisa dibilang “lebih berhasil” dibandingkan para penulis yang berjibaku dengan upaya-upaya mencari penerbit, menjalani proses penyuntingan naskah berbulan-bulan, bahkan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak terpetakan sebelumnya seperti proses cetak buku yang lama atau penerbitan ISBN yang memakan waktu.

Pertanyaan yang terbit dalam kepala saya kemudian adalah bagaimana sayembara novel DKJ, sebagai salah satu hajatan terbesar dalam perjalanan sastra Indonesia, menanggapi fenomena-fenomena baru? Sampai kapan aturan-aturan konvensional seperti “naskah yang diikutkan lomba tidak pernah dipublikasikan di media apa pun” akan terus relevan? Sekelebat muncul kekhawatiran dalam benak saya jika nanti yang tersisa dari sayembara tersebut tidak lain hanya penerusan tradisi dengan berbekal mitos-mitos prestise dan eksklusivitas, tanpa ada kebaruan yang menjadi salah satu tanda dari suatu perkembangan.

Belum bergeser dari perkara perkembangan teknologi, akhir-akhir ini pembicaraan tentang kecerdasan buatan terus menguat. Seni rupa tampaknya sudah terlebih dahulu sadar dengan potensi dan ancaman yang ditimbulkan oleh kemampuan machine learning dalam menghasilkan karya melalui prompt alih-alih kerja-kerja kreatif yang melibatkan perjalanan bertahun-tahun untuk mencari kekhasan teknik, pencarian bahan dan material, dan jangan lupa malam-malam perenungan untuk menemukan apa yang sering disebut dengan inspirasi.

Dalam konteks perlombaan, pada awal tahun sempat mencuat berita tentang seorang perupa yang karyanya didiskualifikasi sebagai pemenang setelah diketahui bahwa karya tersebut merupakan luaran dari prompt yang ia setor kepada Midjourney. Keputusan juri untuk mendiskualifikasi dan membatalkan status pemenang karya tersebut sempat memicu perdebatan antara kalangan yang menganggap penciptaan karya menggunakan kecerdasan buatan masih menuntut kreativitas dalam menyusun prompt yang mampu menghasilkan karya bernilai artistik tinggi dan kalangan yang menganggap kerja-kerja seni menuntut agensi penuh manusia sebagai pembuat karya.

Pada saat yang sama, kita secara umum sebenarnya juga sudah mulai menyadari potensi yang dimiliki kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan keperajinan tulis-menulis. Dengan memasukkan prompt tentang tulisan macam apa yang ingin kita buat, kecerdasan buatan bisa membantu mewujudkannya dalam waktu yang jauh lebih singkat dari proses penulisan konvensional selama ini. Namun, paling tidak, sependek pengetahuan saya, belum ada bentuk tanggapan nyata terhadap fenomena tersebut khususnya dalam konteks perlombaan atau sayembara sastra di Indonesia. Sementara bukan hal yang tidak mungkin jika suatu saat nanti, atau bahkan mungkin sudah terjadi, karya prosa yang dikirimkan untuk sayembara melibatkan kecerdasan buatan dalam proses penulisannya. Bagaimana sayembara sastra akan menanggapi fenomena tersebut? Apakah mendiskualifikasi naskah karena dibuat menggunakan kecerdasan buatan merupakan keputusan yang selamanya tepat dan bijak? Bagaimana dengan pertimbangan bahwa untuk membuat prompt juga membutuhkan kreativitas dalam menyusun kata-kata yang tepat dan representatif?

Beberapa alternatif jawaban bisa muncul dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi tetap saja masih ada sejumlah hal untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Anggap misalnya penyelenggara sayembara menetapkan bahwa karya yang dibuat harus melewati ambang skor tertentu pada alat pendeteksi teks yang dibuat oleh kecerdasan buatan (AI-generated text/ content). Hal itu bisa saja dilakukan karena saat ini sudah ada sejumlah platform yang menyediakan fitur tersebut. Namun, hal tersebut tetap menuntut pengetahuan di samping kemampuan membaca karya sastra dan waktu lebih untuk memeriksa naskah yang masuk. Atau penyelenggara sayembara mungkin bisa saja meminta juri melakukan pembacaan dekat secara manual dan membaca pola untuk menentukan suatu naskah sepenuhnya ditulis oleh manusia atau dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan. Sekali lagi, tetap saja hal tersebut menuntut juri yang memiliki pemahaman terkait cara kecerdasan buatan bekerja–tentang cara mereka belajar, cara mereka menghasilkan produk tertentu, dan lain sebagainya. Berapa banyak pemeharti Sastra Indonesia yang dianggap layak menjadi juri Sayembara Novel DKJ yang memiliki kemampuan tersebut? (Pada kenyataannya masih banyak yang tergagap untuk bekerja menggunakan dokumen di memori awan yang memungkinkan pengerjaan oleh banyak orang secara simultan).

Akhirnya tuntas juga saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan dalam kepala saya setelah menjalani proses penjurian Sayembara Novel DKJ 2023. (Saya benar-benar menarik napas panjang dan dalam ketika sampai pada paragraf ini). Saya tidak menuntut jawaban pasti dan cepat atas semua pertanyaan dan kegundahan tersebut karena beberapa hal memang membutuhkan kontemplasi, refleksi, dan diskusi. Namun memikirkan, semua hal tersebut paling tidak dapat melahirkan pembicaraan yang berkontribusi pada pelaksanaan sayembara sastra di kemudian hari, agar tidak hanya menjadi program yang dilaksanakan untuk memenuhi target tahunan, dan pada gilirannya menentukan arah perjalanan sastra Indonesia ke depan.

Dhianita Kusuma Pertiwi

Dhianita Kusuma Pertiwi menamatkan studi di Jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang dan Magister Ilmu Susastra Universitas Indonesia. Ia telah menerbitkan kumpulan naskah drama Pasar Malam untuk Brojo (2016), novel fiksi sejarah Buku Harian Keluarga Kiri (2019), prosa spekulatif Menanam Gamang (2020), kajian lakon wayang kulit Sesaji Raja Suya: Kuasa dan Rasa (2021), ensiklopedia istilah Mengenal Orde Baru (2021), serta karya terjemahan Dark Academia: Matinya Perguruan Tinggi (2022). Bersama Ruang Perempuan dan Tulisan, riset dan tulisannya mengenai Charlotte Salawati terbit dalam buku Yang Terlupakan dan Dilupakan (2021). Dhianita merupakan salah satu peraih Nusantara Academic Award 2020. Ia menjadi salah satu pendiri sekaligus redaktur penerbitan Footnote Press. Sejak 2017, Dhianita merilis artikel tentang sejarah dan isu sosial-politik Indonesia setiap akhir pekan di situs pribadinya, dhiandharti.com.