Citra Subjek Feminin dalam Puisi Chairil Anwar

Sebuah Konsekuensi Lain Pembacaan Biografis

Tulisan ini adalah Juara II Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2022.

Unduh versi tulisan sebelum disunting dalam format PDF lewat tautan ini.

Unduh juga Pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2022 dalam buku program melalui tautan ini.

*

1 Asmara, Puisi, Tafsir

Kisah-kisah asmara Chairil Anwar adalah satu bagian dari aspek biografisnya yang paling banyak diobrolkan sejauh aspek tersebut lebih mudah dipahami dibandingkan puisi-puisinya. Kisah-kisah asmaranya juga sampai tataran tertentu tergambar dalam sebagian puisi dalam versi yang sedikit banyak lebih enigmatis setelah melalui proses—meminjam istilah kritikus sastra formalis Viktor Shklovsky—defamiliarisasi, penggunaan bahasa untuk menyajikan objek yang familiar menjadi tampak berbeda.[1]

Berhadapan dengan publik yang memiliki kecenderungan tinggi untuk menjadi penganut resepsi Romantisisme—yang memandang karya sebagai produk dari perasaan pengarang—karena kegandrungan terhadap gosip dikombinasikan dengan politik sastra sebagian pihak yang karena satu dan lain alasan enggan beranjak dari tradisi bujangga—yang menempatkan pengarang sebagai sosok linuhung—maka puisi-puisi asmara Chairil Anwar mentok dijadikan penopang narasi biografis kisah asmaranya. Subjek-subjek feminin di dalamnya diperlakukan sebagai hanya versi puitik subjek-subjek feminin dalam kehidupan Chairil Anwar: suatu proses melibatkan familiarisasi yang dibatasi oleh tujuan sempit mencari “sosok pribadi dalam sajak”.

Kritik sastra kredibel dan apresiasi kritis, kata T.S. Eliot (1919: 108), diarahkan bukan pada penyair melainkan pada puisi. Modernis ataupun bukan, kita idealnya sepakat bahwa gosip asmara penyair bukan bagian dari kritik sastra dan hanya berkat kecermatan serta akal sehat penulis biografi kampiun seperti Peter Ackroyd ulasan semacam itu sampai batas tertentu bisa dimasukkan ke dalam kategori historiografi sastra.[2]

Selain itu, kita juga mesti mengingat bagian dari kredo puitika Chairil Anwar mengenai “sebuah sajak yang menjadi adalah suatu dunia”, yakni dunia baru yang penyair cipta atau bentuk dari:

benda (materi) dan rohani, keadaan (ideeel dan visueel) alam dan penghidupan sekelilingnya, … hasil-hasil kesenian lain yang berarti bagi dia, berhubungan jiwa dengan dia, … pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat orang lain, segala yang masuk dalam bayangannya (verbeelding)… (Jassin, 1985: 149)

Dengan kata lain, puisi bukan salinan belaka dari realitas yang merupakan salinan Ide dalam konsep kuna Plato atau pengungkapan wahyu dalam konsep klasik bujangga dan penyair pra-Chairil, melainkan hasil proses berpikir penyair yang “menimbang, memilih, mengupas, dan kadang-kadang sama sekali membuang”. Kita bisa melihat keselarasan kredo Chairil Anwar tersebut dengan konsep “korelasi objektif” dan “unifikasi sensibilitas” T. S. Eliot sebagaimana juga dengan kredo puitika modernisme bahwa:

puisi bukanlah suatu pengumbaran emosi, melainkan suatu pelarian dari emosi; puisi bukan ekspresi kepribadian, melainkan pelarian dari kepribadian. Akan tetapi, tentu saja, hanya mereka yang memiliki kepribadian dan emosi yang tahu apa makna ingin melarikan diri dari hal-hal tersebut. (1919: 111)

Puitika modernisme adalah puitika yang mengandaikan keberjarakan antara pengarang dan karya, suatu puitika yang berlandaskan “impersonalitas”. Hal ini menuntut resepsi dengan dasar yang sama dari pembaca, satu tuntutan yang mencapai puncaknya melalui adagium legendaris Roland Barthes sebelum dia hijrah ke dunia pascastrukturalisme yang kaos: “kematian pengarang”. Dalam sungkup puitika semacam itu, adegan aku dan ia yang menjadi kami dalam puisi “Lagu Biasa” (1943)[3] tidak mesti ditautkan dengan lakuan historis aku-Chairil dan ia-perempuan-entah-siapa yang “baru berkenalan” dengannya karena bisa saja adegan itu bukan fenomena, pengalaman faktual Chairil Anwar, melainkan noumenon, mengada hanya sebagai fantasi Chairil Anwar. Dengan demikian, aku dalam sajak terus berubah sesuai siapa pembacanya: ketaksaan makna adalah salah satu karakteristik lain puisi modern, karakteristik yang takbisa diringkus ilusi kredibilitas penautan konten puisi dengan aspek-aspek biografis penyair.

Dengan demikian, akal sehat modern mengajak kita beranjak dari melulu mencari-cari “sosok pribadi dalam sajak”. Ilmu Sastra, yang kita percaya merupakan produk modernisme, mengajak kita berhenti “melap-lap” relasi antara subjek-subjek feminin dalam puisi-puisi Chairil Anwar dengan perempuan-perempuan dalam kehidupan individual dia dan melakukan “lompatan yang sejauhnya” mencari sesuatu yang lebih universal dan “berguna”: menganalisis seperti apa spesifikasi citra subjek-subjek feminin dalam puisi-puisinya.[4]

“Lompatan” semacam itu memang tampak terlambat lama jika menimbang Chairil Anwar meninggal tujuh dekade silam dan kini kita sedang merayakan satu abad kelahirannya.[5] Akan tetapi, tidak ada kata terlambat untuk menghentikan upaya mencari-cari dalam kehidupan Chairil Anwar siapa gerangan ia-perempuan yang “baru berkenalan” dalam puisi “Lagu Biasa”, berlagak detektif dengan mengandalkan petunjuk “Ia mengerling. Ia ketawa.” dan “Suaranya nyaring tinggi” lantas mengklop-klopkannya dengan, misalnya, Jati—Yati, Sri Ayati—dalam sajak “Sorga” yang juga aku-subjek puji “kerling”-nya[6].

2 Variasi Subjek Feminin dalam Puisi

Berbeda dengan kisah asmara masa kini yang lebih toleran akan—meminjam istilah Judith Butler—gender trouble terkait pasangan, kisah asmara dalam puisi-puisi Chairil Anwar melibatkan hanya subjek maskulin dan subjek feminin. Mengandaikan aku-subjek dalam puisi-puisi Chairil Anwar adalah subjek tunggal maskulin sementara pihak lain yang dirujuk secara afektif sebagai subjek feminin yang bervariasi, kita bisa memetakan pandangan aku-subjek tentang subjek feminin yang secara sadar dia kehendaki, tolak, atau sekurangnya tanpa sadar dia fantasikan dan proyeksikan. Dengan lebih berhati-hati kita juga bisa menarik pandangan tersebut pada posisi pencipta aku-subjek terkait, yakni Chairil Anwar sebagai seorang penyair laki-laki.

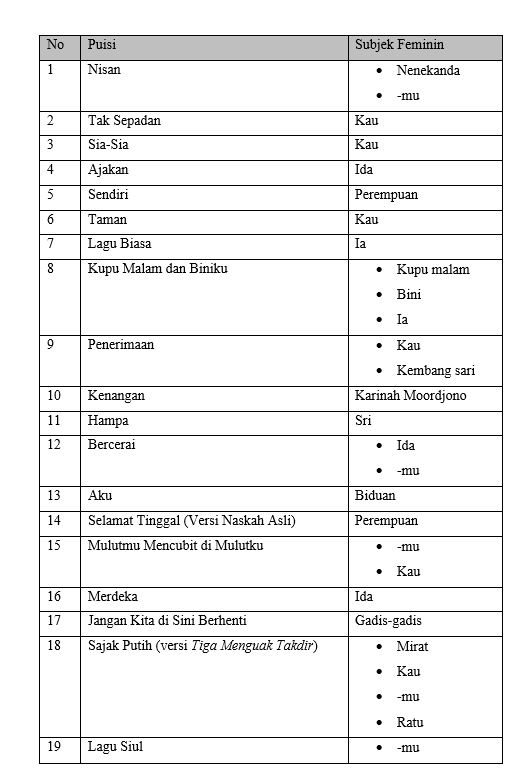

Keseluruhan puisi asli Chairil Anwar yang memuat subjek feminin bisa diringkas sebagai berikut:

Tabel 1 Variasi Subjek Feminin dalam Puisi Asli Chairil Anwar

Kita melihat bahwa lebih dari separuh puisi asli Chairil Anwar memuat subjek feminin, fakta yang menambah alasan pentingnya menganalisis subjek feminin dalam puisi-puisinya. Rujukan ini memiliki sangat banyak variasi meski berdasarkan relasi dengan aku-subjek maka keragaman itu bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu relasi keluarga (ibu, nenek) dan asmara (isteri, nama-nama, pronomina, dan sebutan feminin). Sebagian dari subjek feminin tersebut hadir sebagai orang ketiga, pihak yang dikisahkan, sebagian lagi dalam bentuk vokatif[7].

Dari 41 puisi asli tersebut, analisis dibatasi pada subjek feminin yang hadir dalam empat variasi bentuk sebutan: Perempuan, Gadis, Betina, dan Dara. Dua di antara variasi tersebut menampilkan pula bentuk vokatif. Variasi-variasi subjek feminin lain disinggung sejauh titik tolak empat variasi itu memungkinkan tautan dalam satu dan lain bentuk dengan variasi-variasi lain tersebut. Keempat sebutan tersebut penting sekaligus menarik untuk dijadikan titik tolak karena dalam penggunaannya selama ini rentan membawa muatan ideologis terkait kefemininan.

Dalam surat untuk H. B. Jassin bertitimangsa 8 Maret 1944, Chairil Anwar mengatakan bahwa setiap kata dalam puisinya akan dia “gali-korek sedalamnya, hingga ke kernwoord, ke kernbeeld” (Eneste, 2022: 115). Mengikuti puitika yang dia sodorkan, setelah membatasi cakupan analisis pada empat kata kunci (kernwoord), penting untuk melakukan penggalian makna keempatnya supaya citra inti (kernbeeld) yang kita tangkap melalui proses analisis tidak berbasis anggapan keliru bahwa makna kata bersifat statis. Oleh sebab itu, sebelum masuk ke proses analisis, berikut disajikan terlebih dahulu uraian etimologis dan sosiologis keempatnya.

PEREMPUAN

Satu pendapat tentang etimologi kata perempuan yang kerap dikutip dan tampak sudah dikenal luas menyatakan bahwa perempuan berasal dari kata empu.[8] Akan tetapi pendapat yang lebih kuat disampaikan oleh Slamet Muljana bahwa kata perempuan berasal dari kata Khmer prapon, artinya perempuan/female (2017: 54).

Jika pada masa kini kata perempuan biasa dipandang memiliki konotasi lebih terhormat daripada wanita, pada masa Chairil Anwar tampaknya konotasi semacam itu belum ada atau setidaknya kalaupun sudah ada maka konotasi tersebut belum dikenal luas. Soekarno dalam risalah feminis yang dia tulis pada tahun 1947, Sarinah, menggunakan kata wanita dan perempuan bergantian, sementara Susan Blackburn (2004: ix) mengatakan bahwa perempuan “umumnya digunakan dalam empat dekade awal abad ke-20”.

Dalam bentuk tulis, kata perempuan pun mengalami beberapa perubahan. Sejauh yang bisa ditelusuri, kita menemukan variasi penulisan kata perempuan sebagai prampuan dalam puisi “Jikalu Rasa Malu” (1873) (Damono, 2009: 20), parampuwan dalam cerpen “Ihajat Tanah Djawa” (1891) (Damono, dkk, 2005: 41), Prampoean dalam “Nona Lizzij ataoe Saorang Prampoean Moeda Aloes Adat” (1912) (Damono, dkk, 2005: 97), dan perempuan dalam puisi “Wahai, Kama” (1937) (Damono, 2009: 112).

Berdasarkan korpus data puisi Chairil Anwar terkait subjek feminin dalam Tabel 1, ada enam puisi yang memuat bentuk sebutan “perempuan”, yaitu puisi “Sendiri”, “Selamat Tinggal”, ““Betina”-nya Affandi”, “Situasi”, “Dari Dia”, dan “Kepada Kawan”. Melalui analisis terhadap enam puisi tersebut kita bisa menyimpulkan apakah citra subjek feminin “perempuan” di dalamnya selaras dengan pandangan kontemporer yang melekatkan konotasi hormat terhadap kata “perempuan” atau justru menyodorkan citra berbeda.

GADIS

Jauh sebelum digunakan dalam puisi-puisi Chairil Anwar, kita sudah menemukan penggunaan diksi gadis dalam cerpen tahun 1912 memuat pengertian sama dengan kini. Sebagai pembeda dengan sinonimnya yang juga biasa digunakan, “nona”, tampaknya kata “gadis” biasa digunakan dalam kalimat taklangsung dan tanpa diikuti dengan nama, sementara “nona” cenderung digunakan dalam kalimat langsung dan juga biasa diikuti dengan nama sebagaimana tergambar dalam judul novel yang terbit tahun 1918: Rasianja satoe gadis hartawan atawa perdjalanannja Nona…Tan. Satoe gadis Tiong Hoa di Weltevreden yang terpeladjar tinggi, achirnya mengandoeng baji rasia, lantaran kamerdika’annja dan jang banjak di bitjarakan dalam taon 1917 ataupun dalam judul cerpen yang dipublikasikan tahun 1926: “Kasukarannja Gadis Hartawan” (Sulistiati, 2010: 13). Akan tetapi pembedaan tersebut tidak absolut sebagaimana kita misalnya menemukan frasa “gadis tjantik dan eilok” dan “Nona Tionghoa” dalam cerpen “Raden Patah Poetrinja Poetri Tionghoa” yang juga dipublikasikan pada tahun 1920-an (Sulistiati, 2010: 20).

Selain bentuk “gadis”, kita juga mendapati varian bentuk “gadih” dalam puisi angkatan Pujangga Baru. Jika menimbang pengertiannya yang konsisten dari dulu sampai sekarang merujuk pada gadis yang masih perawan, atau dara, yang identik dengan kesucian dalam pengertian umum, mungkin saja kata gadis memiliki akar kata yang sama dengan kata kudus, yakni dari bahasa Arab quddus (suci). Bisa jadi bukan kebetulan kita menemukan kedekatan kata gadis dengan kudus dalam baris puisi Moehamad Zain Saidi, “Di Kaki Gunung”: “Angin lembut membuai daun | Serentak cemara menggamit awan | Sedang langit rona kilauan | Setiap gadis lukisan kudus.”[9]

Memang dalam penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu perubahan yang lazim terjadi adalah perubahan fonem g menjadi k dan tidak sebaliknya.[10] Akan tetapi kita juga bisa menemukan perubahan fonem k menjadi g misalnya qahwa menjadi gahawa (kopi) dalam bahasa Melayu Deli (Chalil, 1985: 37) sebagaimana juga perubahan yang sama muncul dalam penyerapan dari bahasa Sanskerta kaṃsa menjadi gangsa (Jones, 2008: 93). Perubahan vokal u menjadi a juga termasuk lazim dalam penyerapan dari bahasa Arab, misalnya pada kata quṭn menjadi katun (Burhanuddin, 1993: 41), sementara perubahan vokal u menjadi i memang tidak lazim, tetapi kita bisa mempertimbangkan penulisan pegon quddus (q-d-w-s) yang memungkinkan w dibaca kasrah sehingga bentuk tersebut dibaca sebagai qadwis. Dari “kekeliruan” harakat semacam itu, satu hal yang lazim terjadi terkait pemberian penanda vokal terhadap tulisan pegon, perubahan menjadi qadis dan lantas gadis bukan hal mustahil. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan penulisan bentuk verbanya quds sementara penambahan huruf i lazim terjadi dalam penyerapan dari bahasa Arab yang tersusun dari empat huruf dan diakhiri konsonan ganda sebagaimana sihr menjadi sihir.

Berdasarkan korpus data puisi Chairil Anwar terkait subjek feminin dalam Tabel 1, ada empat puisi yang memuat bentuk sebutan “gadis”, yaitu puisi “Jangan Kita di Sini Berhenti”, “Buat Album D.S.”, “Cerita Buat Dien Tamaela”, dan “Cintaku Jauh di Pulau”. Analisis terhadap keempat puisi tersebut akan mencoba menjawab apakah citra subjek feminin “gadis” di dalamnya memang selalu ditautkan dengan makna suci dan positif atau justru menyandang makna lain.

BETINA

KBBI V memberi keterangan bahwa kata betina biasanya dipakai untuk binatang atau benda, sementara KUBI Poerwadarminta (1954: 100) memberi keterangan senada bahwa kata ini biasanya bukan bagi manusia. Pengertian semacam ini juga bisa kita katakan merupakan pemahaman umum pengguna bahasa Indonesia. Kita misalnya memiliki bentuk susulan jantina sebagai bentuk peyorasi untuk orang biseksual.

Namun dalam bahasa Melayu Sumatra Utara konotasi “bukan-manusia” itu tidak ada (Nasution, 2018: 47). Kalaupun kita menduga bahwa etimologi kata tersebut berhubungan dengan kata beṭī (Jones, 2008: 37) yang kini sudah diserap ke dalam bahasa kita sebagai “biti” dengan arti “hamba perempuan di istana”, maka kita bisa mengatakan bahwa sejak awal kata “betina” mungkin memuat konotasi negatif, tetapi tidak senegatif “bukan-manusia”. Dengan kata lain, meski secara sosiologis kata ini tampak konstan memiliki konotasi negatif bagi manusia dari dulu sampai sekarang, tataran negatif itu sendiri mengalami perluasan atau penyempitan.

Berdasarkan korpus data puisi Chairil Anwar terkait subjek feminin dalam Tabel 1, ada dua puisi yang memuat bentuk sebutan “betina”, yaitu puisi ““Betina”-nya Affandi” dan “Sajak Buat Basuki Resobowo”. Pertama-tama analisis akan mencoba menjawab apakah subjek feminin “betina” ditampilkan menyandang citra negatif seperti makna umumnya atau tidak. Selanjutnya, berhubung dalam puisi ““Betina”-nya Affandi” juga ditemukan penggunaan subjek feminin “perempuan”, analisis juga akan mencoba melihat hasil perbandingan citra dua subjek feminin yang berbeda dalam puisi tersebut kemudian membandingkannya kembali dengan citra subjek feminin “betina” dalam puisi “Sajak Buat Basuki Resobowo”.

DARA

Secara etimologis, dara berasal dari bahasa Sanskerta, dârá yang merupakan bentuk jamak istri (Macdonell, 118). Ditelusuri sisi sosio-etimologinya, menurut kamus klasik Jonathan Rigg, istilah tersebut kemudian melahirkan sebutan burung dara dalam bahasa Melayu atau manuk doro dalam bahasa Jawa untuk burung merpati. Penamaan burung tersebut bisa dirujuk asal-usulnya pada tradisi pengorbanan seorang istri setelah suaminya mati di mana dalam momen tersebut burung dara diterbangkan dari tangannya. Bahwa kemudian istilah Dara memiliki pengertian sama dengan Gadis merujuk pada perempuan yang masih perawan maka bisa dikatakan pemaknaan kata tersebut sudah mengalami modifikasi.

Menarik untuk dicatat bahwa KBBI V memberi dua makna lain selain merujuk manusia. Pertama, dara bermakna ‘ternak betina yang berumur lebih dari satu tahun dan belum pernah beranak meskipun telah bunting’. Kedua, dara bermakna ‘merpati’. Fakta yang serupa juga ditemukan dalam KUBI Poerwadarminta (1954: 138) dengan sedikit perbedaan pada bagian yang menjelaskan ternak, bahwa ayam dara bermakna ‘ajam betina jg sudah hampir bertelur’. Dengan kata lain, makna tekstual sejauh yang bisa kita telusuri untuk kata dara tampak konsisten.

Berdasarkan korpus data puisi Chairil Anwar terkait subjek feminin dalam Tabel 1, hanya ada satu puisi yang memuat bentuk sebutan “dara”, yaitu puisi “Tuti Artic”. Chairil Anwar juga menggunakan bentuk vokatif “dara” dalam “Datang Dara, Hilang Dara”, tetapi puisi tersebut merupakan puisi terjemahan (Jassin, 1985: 114-117), sementara penelitian ini dibatasi pada puisi asli. Analisis akan mencoba menjawab apakah subjek feminin “dara” ditampilkan dengan citra suci dan setia sebagaimana yang dimiliki oleh makna kata tersebut dari sisi sosio-etimologis atau justru menyodorkan citra yang lain.

3 Citra Subjek Feminin, Kompensasi, Konsekuensi

Sesuai dengan cakupan yang sudah ditetapkan di Bagian 2 bahwa penelitian ini dibatasi hanya pada puisi-puisi asli Chairil Anwar yang memuat sebutan subjek feminin perempuan, gadis, betina, dan dara, maka penelitian ini akan menganalisis dua belas puisi. Kedua belas puisi tersebut secara tematik dan kronologis adalah puisi “Sendiri”, “Selamat Tinggal”, “Situasi”, “Dari Dia”, “Kepada Kawan”, ““Betina”-nya Affandi”, “Jangan Kita di Sini Berhenti”, “Buat Album D.S.”, “Cerita Buat Dien Tamaela”, “Cintaku Jauh di Pulau”, “Sajak Buat Basuki Resobowo”, dan “Tuti Artic”. Kedua belas puisi dikutip lengkap dengan merujuk buku Aku Ini Binatang Jalang: Koleksi Sajak 1942-1949 Chairil Anwar (cet. Xxxii, 2022) dan Edisi Kritis Puisi Chairil Anwar (cet. I, 1996) sebagai pembanding, selanjutnya puisi-puisi tersebut akan dianalisis menggunakan metode Sara Mills.

Dalam Feminist Stylistics, Sara Mills menyodorkan beberapa metode analisis linguistik dan bahasa untuk membongkar representasi relasi gender pada berbagai tataran teks, termasuk pada tataran diskursus. Menyelaraskan penggunaan metode tersebut, penulis bertaklid pada Antony Easthope dalam menempatkan puisi sebagai teks diskursus, satu pandangan yang tampak sepele tetapi menimbulkan berbagai konsekuensi dalam ranah interpretasi teks.[11] Salah satu konsekuensinya adalah legitimasi penggunaan metode analisis Sara Mills pada tataran diskursus untuk menganalisis puisi. Metode analisis Sara Mills menggunakan konsep-konsep yang bersumber dari teori naratologi, sementara teori naratologi sendiri lazimnya digunakan untuk menganalisis prosa.

Analisis Sara Mills pada tataran diskursus berfokus pada empat aspek. Aspek pertama adalah ‘karakter/peranan’ (characters/roles) yang merujuk pada karakterisasi, yakni pembentukan karakter. Aspek yang kedua adalah ‘fragmentasi’ (fragmentation), yakni pemecahan karakter menjadi hanya bagian tertentu. Aspek yang ketiga adalah ‘fokalisasi’ (focalization), yakni efek sudut pandang terhadap representasi karakter. Aspek yang terakhir adalah ‘skemata’ (schemata), yakni pembentukan ideologi dalam skala lebih luas.

Berdasarkan metode tersebut, subjek feminin dalam kedua belas puisi Chairil Anwar akan dianalisis dengan fokus pada empat permasalahan. Pertama, bagaimana karakter subjek feminin ditampilkan dalam puisi. Kedua, apakah subjek feminin ditampilkan secara utuh atau direduksi menjadi bagian tertentu. Ketiga, bagaimana sudut pandang yang digunakan memengaruhi representasi subjek feminin. Keempat, ideologi apa yang tampak dari kolaborasi tiga aspek tersebut terkait citra subjek feminin.

PEREMPUAN

(1) Sendiri

Hidupnya tambah sepi, tambah hampa

Malam apa lagi

Ia memekik ngeri

Dicekik kesunyian kamarnya

Ia membenci. Dirinya dari segala

Yang minta perempuan untuk kawannya

Bahaya dari tiap sudut. Mendekat juga

Dalam ketakutan-menanti ia menyebut satu nama

Terkejut ia terduduk. Siapa memanggil itu?

Ah! Lemah lesu ia tersedu: Ibu! Ibu!

Februari 1943

Karakter “ia” laki-laki dalam puisi “Sendiri” tampak mengakui perempuan sebagai subjek setara yang dia butuhkan, bahwa ada bagian dalam dirinya “yang minta perempuan” untuk menjadi “kawannya”. Akan tetapi, dia menolak bagian tersebut yang justru dia benci.

Karakter “ia” dihadirkan menggunakan fokalisasi ekstraheterodiegetik, narator berada di luar cerita. Fokalisasi, mengutip Mills (1998: 143), “bisa memanipulasi simpati pembaca melalui vision yang disajikan dan evaluasi yang tersirat dalam representasi tersebut”. Maka saat menemukan situasi malang “ia” dalam bait pertama, menemukan penolakannya terhadap pasangan perempuan, kita sejak awal digerakkan untuk menaruh simpati terhadap karakter “ia”.

Lalu kita terdorong untuk menyelidiki penyebabnya yang kita temukan pada bait setelahnya, secara tersirat: “satu nama” yang ia sebut dalam “ketakutan-menanti”. Sampai di sini mudah melihat pola relasi cinta perempuan dan laki-laki, bahwa karakter “ia” meminta seorang perempuan untuk menjadi pasangannya dan ia tak lekas mendapatkan jawaban sehingga dalam ketersiksaan menanti ia kemudian memilih membenci bagian dalam dirinya yang menyebabkan ia menginginkan perempuan tersebut. Lalu pada akhirnya adalah pengalihan yang juga biasa, perempuan yang selama ini tak menolak ia dan memiliki hubungan darah dengannya: ibu.

Atas dasar itu, kita bisa mengatakan bahwa meski penggunaan diksi “perempuan” dalam puisi ini mengisyaratkan penghargaan terhadap subjek feminin yang dipandang sebagai kawan—dan bukan kelas kedua—bagi ia laki-laki, tetapi pada tataran konseptual hal tersebut justru ia tolak. Penolakan tampak didorong oleh pandangan karakter “ia” bahwa penghargaan tersebut menghasilkan konsekuensi kebutuhan akan subjek feminin, sementara kebutuhan itu akan menyebabkan ketersiksaan ketika tidak bisa terpenuhi.

Di sisi lain, pengakuan terhadap ibu sebagai perempuan yang mampu mengusir sepi dan takut menyaran pada perubahan pandangan terkait posisi perempuan dari posisi kawan atau pasangan menjadi posisi maternalistik. Fakta bahwa ibu adalah figur yang relasinya dengan “ia” bersifat bawaan, sementara relasi “ia” dengan perempuan lain bersifat kultural dan gagal, juga bisa menyimbolkan gagal masuknya “ia” ke dalam kultur, ke dalam masyarakat.

(2) Selamat Tinggal

perempuan….[12]

Aku berkaca

Ini muka penuh luka

Siapa punya?

Kudengar seru menderu

—dalam hatiku?—

Apa hanya angin lalu?

Lagu lain pula

Menggelepar tengah malam buta

Ah…!!

Segala menebal, segala mengental

Segala tak kukenal

Selamat tinggal…!!!

Frasa “selamat tinggal” bertempat pada judul sekaligus pada baris terakhir sebagai konklusi. Suasana yang menuntun pada konklusi tersebut adalah konflik psikologis tentang eksistensi, bermula dari tataran jasmani muka sendiri pada kaca. Konflik tersebut lalu melebar pada semua hal: “segala menebal, segala mengental | Segala tak kukenal.” Setelah itu baris terakhir adalah pengulangan judul sebagai ucapan perpisahan.

Karakter “aku” dalam puisi hadir melalui fokalisasi ekstrahomodiegetik: ia berbicara tentang dirinya sendiri. Karakter “perempuan” hadir hanya pada posisi setelah judul sebagai epigraf, mengisyaratkan posisi komunikan yang kepadanya “aku” mengucapkan selamat tinggal. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa karakter “perempuan” tersebut merupakan muara dari “segala”.

Kehadiran cermin sebagai pembuka puisi ini mengingatkan pada baris penutup puisi “Penerimaan” yang bertitimangsa empat bulan lebih awal: “sedang dengan cermin aku enggan berbagi”. Baris tersebut menekankan kepemilikan karakter “aku” atas “kau”, bahwa “kau” adalah “untukku sendiri” dan bahkan “dengan cermin aku enggan berbagi”. Jika ditautkan dengan penafsiran tersebut, kita bisa memaknai kehadiran cermin dalam puisi “Selamat Tinggal” sebagai simbol berkurangnya keutuhan subjek “aku”.

Aku yang bercermin melihat “muka penuh luka” yang asing merasakan guncangan pemahaman tentang eksistensi: aku yang merasa utuh kemudian menyadari bahwa untuk menjadi bagian dari manusia-sebagai-makhluk-sosial maka dia harus menerima luka pada keutuhannya. Kita tahu ia kemudian menolak dengan mengucapkan “selamat tinggal”. Ia tidak mau mengorbankan keutuhan subjeknya dengan menerima yang-sosial yang dalam hal ini disimbolkan oleh perempuan, subjek yang berkait erat dengan salah satu tradisi masyarakat, yaitu pernikahan. Kecenderungan tersebut mirip dengan yang kita temukan dalam puisi “Sendiri” tempat posisi perempuan sebagai pasangan ditolak lantas digantikan oleh posisi ibu.

(3) Situasi

……………………………………………………….

Tidak perempuan! yang hidup dalam diri

masih lincah mengelak dari pelukanmu gemas gelap,

bersikeras mencari kehijauan laut lain,

dan berada lagi di kapal dulu bertemu,

berlepas kemudi pada angin,

mata terpikat pada bintang yang menanti.

Sesuatu yang mengepak kembali menandungkan

Tai Po dan rahsia laut Ambon

Begitulah perempuan! Hanya suatu garis kabur

bisa dituliskan

dengan pelarian kebuntuan senyuman

Cirebon 1946

Kata “perempuan” hadir dua kali dalam puisi ini: pertama sebagai negasi, kedua sebagai stereotip. Meski tidak ada penanda “aku” atau “dia” tersurat, kita menemukan karakter “aku” tersirat melalui posisi kehadiran perempuan sebanyak dua kali sebagai bentuk vokatif yang sekaligus menyiratkan fokalisasi ekstrahomodiegetik seperti dalam puisi “Selamat Tinggal”.

Dua “perempuan” itu juga sekaligus menandai pembagian puisi ini menjadi dua bagian. Perempuan pertama menjadi pihak yang di-negasi-kan dan diperbandingkan dengan hal-hal yang lebih “diri” pilih: “kehijauan laut lain”, kehadiran dalam kapal yang dikemudikan angin. Laut, angin, bintang, menyimbolkan ketaksadaran, sesuatu yang diam-diam menggerakkan manusia. Tai Po mungkin merujuk pada pujangga Cina Li Tai Po yang sudah dikenal di Indonesia melalui kesusastraan Melayu-Tionghoa, meski tak menutup kemungkinan juga merujuk pada lokasi sepadan dengan frasa berikutnya merujuk Laut Ambon.

Perempuan kedua menyaran pada stereotip: subjek feminin sebagai sosok yang sukar dipahami dibandingkan subjek maskulin. Stereotip semacam itu, setidaknya dalam peradaban modern, diperkuat ungkapan Sigmund Freud (Jones, 1981: 474) bahwa “terlepas dari 30 tahun penelitian yang saya lakukan tentang jiwa feminin, saya tak pernah mampu menjawab pertanyaan besar ‘apa yang Wanita inginkan?’”.

Dalam puisi “Situasi”, kesukaran aku-subjek untuk memahami perempuan digambarkan dengan posisi aku-subjek sebagai “pelarian” yang tak mampu lagi tersenyum lantas mendeskripsikan perempuan hanya sebagai “suatu garis kabur”. Dengan demikian, kita menemukan dua kali fragmentasi karakteristik perempuan dalam puisi ini. Pertama, pada bagian negasi di awal perempuan direduksi sekadar mewakili “pelukan…gemas gelap”. Kedua, pada bagian stereotip di akhir perempuan dinilai sebagai “hanya suatu garis kabur”.

(4) Dari Dia

buat K.

Jangan salahkan aku, kau kudekap

bukan karena setia, lalu pergi gemerencing ketawa!

Sebab perempuan susah mengatasi

keterharuan penghidupan yang ‘kan dibawakan

padanya….

Sebut namaku! ‘ku datang kembali ke kamar

Yang kautandai lampu merah, kaktus di jendela,

Tidak tahu buat berapa lama, tapi pasti di senja samar

Rambutku ikal menyinar, kau senapsu dulu kuhela

Sementara biarkan ‘ku hidup yang sudah

dijalinkan dalam rahsia…

Cirebon 1946

Dalam puisi ini, “perempuan” hadir pada baris ketiga, tetapi berdasarkan konteks maka komunikan “kau” dalam baris pertama bisa kita tafsirkan merujuk pada “perempuan” yang sama. Dengan menafsirkan demikian, kita mendapatkan gambaran negatif perempuan melalui fokalisasi “aku” karena diposisikan sebagai objek yang bisa didekap lalu ditinggalkan pergi begitu saja. Pandangan ini mirip dengan yang kita temukan dalam puisi “Situasi”, meski dalam puisi “Dari Dia” hal tersebut diperparah oleh aspek kausalitas yang alih-alih merujuk pada aspek psikis “aku”, justru dibebankan pada “perempuan” sebagai pihak yang “susah mengatasi | keterharuan penghidupan yang ‘kan dibawakan | padanya”: mekanisme pertahanan yang dalam Psikoanalisis dikenal sebagai Proyeksi.

Pemosisian “perempuan” sebagai objek yang sepenuhnya berada dalam kendali “aku”-subjek laki-laki terus berlangsung dalam bait selanjutnya. Bentuk interjeksi “sebut namaku!” menunjukkan posisi aku-subjek sebagai pemilik kuasa, mengandaikan “perempuan” sebagai objek yang membutuhkan. Pada baris selanjutnya, baris ke-8, ketidaktahuan aku-subjek tentang durasi waktu kebersamaannya dengan “perempuan” mengindikasikan kebebasan pada pihaknya: aku-subjek sebagai pengendali waktu. Sementara pada baris penutup bait kedua ini kita temukan fokalisasi yang sama dari aku-subjek dalam relasi yang timpang: “kau senapsu dulu kuhela”.

Pada bait terakhir yang hanya tersusun dari dua baris, kita temukan kembali penguat perihal konsepsi aku-subjek tentang relasinya dengan “perempuan”. Aku-subjek memosisikan diri sebagai si mahatahu tentang perempuan, meski pada bait pertama kita temukan bahwa pengetahuannya hanya stereotip karakterisasi perempuan. Bertolak dari stereotip akibat fokalisasi maskulin itu, sikap aku-subjek tentang relasi timpang pun terbentuk. Fragmentasi perempuan sebagai hanya objek-dekap dan objek-hela jelas memandang perempuan hanya dari segi badani. Pada saat yang sama, aku-subjek menolak membuka diri, satu sikap yang bisa mengindikasikan ketidakpantasan perempuan untuk mengetahui tentang diri aku-subjek dan lebih lanjut lagi mengindikasikan serendah apa posisi perempuan dalam pandangan timpang aku-subjek.

(5) Kepada Kawan

Sebelum Ajal mendekat dan mengkhianati,

mencengkam dari belakang ‘tika kita tidak melihat,

selama masih menggelombang dalam dada darah serta rasa,

belum bertugas kecewa dan gentar belum ada,

tidak lupa tiba-tiba bisa malam membenam,

layar merah terkibar hilang dalam kelam,

kawan, mari kita putuskan kini di sini:

Ajal yang menarik kita, juga mencekik diri sendiri!

Jadi

Isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan,

Tembus jelajah dunia ini dan balikkan

Peluk kucup perempuan, tinggalkan kalau merayu,

Pilih kuda yang paling liar, pacu laju,

Jangan tambatkan pada siang dan malam

Dan

Hancurkan lagi apa yang kau perbuat,

Hilang sonder pusaka, sonder kerabat.

Tidak minta ampun atas segala dosa,

Tidak memberi pamit pada siapa saja!

Jadi

mari kita putuskan sekali lagi:

Ajal yang menarik kita, ‘kan merasa angkasa sepi,

Sekali lagi kawan, sebaris lagi:

Tikamkan pedangmu hingga ke hulu

Pada siapa yang mengairi kemurnian madu!!!!

30 November 1946

Posisi perempuan dalam puisi ini, yang hanya muncul satu kali dan merupakan bagian dari satu konsep besar, mirip dengan yang sudah kita bahas terkait puisi “Dari Dia”. Baris “peluk kucup perempuan, tinggalkan kalau merayu” memandang perempuan pertama-tama dari segi badani. Akan tetapi, bahkan meski setelahnya perempuan dipandang dari segi psikis, pandangan tersebut sekaligus menempatkan perempuan sebagai subjek yang bisa ditinggal seenaknya kalau segi psikis itu tidak selaras keinginan kita-subjek.

Pada titik ini kita melihat situasi yang mirip dengan puisi “Dari Dia”: perempuan diterima dulu dari sisi badani, tetapi ketika kemudian dari sisi psikis taksesuai kehendak kita-subjek maka perempuan itu ditinggalkan. Dengan kata lain, kita sekali lagi menemukan pandangan timpang tentang relasi feminin-maskulin alih-alih pandangan kesalingan. Jika pun relasi bisa memosisikan satu belah pihak sebagai subjek dan yang lain sebagai objek, situasi tersebut bersifat absolut alih-alih menyediakan kemungkinan pergantian posisi.

GADIS

(6) Jangan Kita di Sini Berhenti

Jangan kita di sini berhenti

Tuaknya tua, sedikit pula

Sedang kita butuh berkendi-kendi

Terus, terus dulu…!!

Ke ruang di mana botol tuak banyak berbaris

Pelayannya kita dilayani gadis-gadis

O, bibir merah, selokan mati pertama

O, hidup, kau masih ketawa??

24 Juli 1943

“Gadis”, dalam bentuk jamak, hadir dalam puisi ini sebagai pelayan di “ruang di mana botol tuak banyak berbaris”. Citra feminin semacam ini negatif baik karena stereotip bahwa mereka bisa berperan memberi pelayanan tambahan kepada pelanggan maupun dari segi fokalisasi “kita” yang membayangkan peran feminin sebagai hanya pelayan bagi pelanggan pria. Dalam puisi Chairil Anwar yang lain, “Aku”, ada penggambaran senada tempat “tuak menggelegak” dan “cumbu-buatan satu biduan” ditampilkan sebagai kontras dengan “ahli agama”.

Citra gadis—bermakna perempuan muda—yang hadir juga berjukstaposisi dengan “tuak…tua, sedikit pula”, mengindikasikan fokus pada kemudaan yang kentara pertama-tama dan terutama dari segi badani. Fragmentasi semacam itu juga kita temukan pada penyusutan konsep tentang “gadis” menjadi hanya “bibir merah”, satu bagian kecil dari tubuh utuh yang menyiratkan citraan erotis.

(7) Buat Album D.S.

Seorang gadis lagi menyanyi

Lagu derita di pantai yang jauh,

Kelasi bersendiri di laut biru, dari

Mereka yang sudah lupa bersuka.

Suaranya pergi terus meninggi,

Kami yang mendengar melihat senja

Mencium belai si gadis dari pipi

Dan gaun putihnya sebagian dari mimpi.

Kami rasa bahagia tentu ‘kan tiba,

Kelasi mendapat dekapan di pelabuhan

Dan di negeri kelabu yang berhiba

Penduduknya bersinar lagi, dapat tujuan.

Lagu merdu! Apa mengertikah adikku kecil

yang menangis mengiris hati

Bahwa pelarian akan terus tinggal terpencil,

Juga di negeri jauh itu surya tidak kembali?

1946

Citra subjek feminin dalam sajak ini secara tersurat muncul dua kali pada bait yang berbeda, tetapi secara tersirat merupakan inti konten puisi seutuhnya. Kita melihat kemunculan “gadis” pada bait pertama melalui citraan visual dan dengaran: seorang gadis di pantai, seorang gadis menyanyi. Kita bisa mempertanyakan apakah dua baris terakhir dalam bait pertama merupakan konten “lagu derita” ataukah jukstaposisi dengan lanskap gadis di pantai. Taruhlah kita memilih yang pertama, maka fokus kita akan berganti pada penautan yang mungkin antara “lagu derita” dengan lanskap dua baris terakhir tersebut.

“Seorang kelasi bersendiri di laut biru” jelas sangat mudah membuat kita menarik garis lurus dengan “derita”. Akan tetapi Goenawan Mohamad pernah mengatakan bahwa “laut sebagai sebuah metafora menjadi satu fitur penting dalam puisi Indonesia pada akhir 1940-an” (2002: 190) dan terkait puisi Chairil yang dia bahas dikatakan bahwa “laut adalah rumah si lian”, sementara “pelaut menjadi figur romantik” (2002: 191). Dengan kata lain, “derita” lebih merupakan adjektiva yang si gadis rasakan alih-alih si kelasi, satu kemungkinan yang diperkuat oleh baris terakhir bahwa si kelasi itu bersendiri “dari | mereka yang sudah lupa bersuka”.

Pada bait selanjutnya, kita menemukan lanskap yang mengingatkan kita pada adegan purba ketika perempuan lazim diposisikan sebagai sosok sakral penyambung manusia dengan alam: suara yang “terus meninggi” menjadi semacam mantra yang kemudian membuat “senja | mencium belai si gadis”. Adegan keakraban makrokosmos (senja) dengan mikrokosmos (manusia) sekaligus menandai dikotomi posisi si gadis dengan si kelasi, bahwa si gadis berada di sisi natural, sementara si kelasi berada di sisi kultural.

Laut adalah metafora bagi kebebasan dan dalam kasus Chairil Anwar “kehendak untuk lari dari segala, bahkan dari ‘pelukan berahi’ (perempuan)” (Mohamad, 2002: 191). Jika kehendak perempuan untuk menjalin relasi dengan laki-laki—dan sebaliknya—merupakan karakteristik natural manusia maka “kehendak untuk lari” dari semua itu merupakan karakteristik kultural, terlepas dari pandangan psikoanalisis bahwa kerap yang-natural sebenarnya ilusi sebagai hasil peralihan dari yang-kultural saat mencapai kemapanan tertentu.

Bait ketiga merupakan solilokui “kami”: subjek yang tidak mengikutsertakan “gadis”. Dalam solilokui kita temukan tersirat gambaran bahwa bahagia bukan hal tunggal dan menjalani yang-natural bukan satu-satunya jalan menuju ke sana. Si kelasi sebagai si liyan akan “mendapat dekapan di pelabuhan” simbol kepulangan ke yang-natural pada momen rekonsiliasi: si liyan diterima, atau dalam istilah dari puisi Chairil yang lain, “dinanti-dimengerti”. Dua baris terakhir pada bait ini mengindikasikan bahwa penerimaan si liyan oleh masyarakat sekaligus mengubah kondisi masyarakat itu dari “negeri kelabu” menjadi “bersinar lagi”.

Pada bait terakhir, “gadis” tidak muncul, tetapi kehadiran subjek “adikku kecil” sangat mungkin merupakan panggilan lain untuk “gadis” yang muncul dalam dua bait awal. Apa yang merupakan “lagu derita” bagi si gadis merupakan “lagu merdu” bagi “kami”, sisanya merupakan pertanyaan yang menyiratkan permintaan akan penerimaan si gadis akan situasi si liyan. Mau tidak mau kita akan teringat pada baris terkenal Chairil “ku mau tak seorang ‘kan merayu | tidak juga kau || tak perlu sedu sedan itu” meski kita menemukan ekspresi yang lebih halus dalam bait ini, sesuatu yang bisa saja kita anggap sebagai tataran kematangan yang berbeda.

(8) Cerita buat Dien Tamaela

Beta Pattiradjawane

Yang dijaga datu-datu

Cuma satu.

Beta Pattiradjawane

Kikisan laut

Berdarah laut.

Beta Pattiradjawane

Ketika lahir dibawakan

Datu dayung sampan.

Beta Pattiradjawane, menjaga hutan pala.

Beta api di pantai. Siapa mendekat

Tiga kali menyebut beta punya nama.

Dalam sunyi malam ganggang menari

Menurut beta punya tifa,

Pohon pala, badan perawan jadi

Hidup sampai pagi tiba.

Mari menari!

Mari beria!

Mari berlupa!

Awas jangan bikin beta marah

Beta bikin pala mati, gadis kaku

beta kirim datu-datu!

Beta ada di malam, ada di siang

Irama ganggang dan api membakar pulau…

Beta Pattiradjawane

Yang dijaga datu-datu

Cuma satu.

1946

Dalam puisi ini diksi “gadis” hanya muncul satu kali, tetapi diksi tersebut tampaknya bertautan dengan diksi “perawan” yang juga muncul satu kali. Merunut dari awal, karakter dominan dalam puisi adalah Pattiradjawane. Perannya “menjaga hutan pala”, sementara dia sendiri “dijaga datu-datu”. Relasi kuasa ini penting untuk dicatat karena dari situlah kita bisa masuk ke penafsiran tentang “gadis”.

Diksi “perawan” hadir pada bait kelima dalam lanskap magis: mengikuti bunyi tifa Pattiradjawane, ada 3 objek yang hidup, ganggang, pohon pala, dan badan perawan. Penanda durasi “sampai pagi tiba” yang bermakna “hidup” tersebut hanya berlangsung malam selaras dengan malam sebagai metafora hidup dalam puisi-puisi Chairil yang lain seperti “ini malam purnama akan menembus awan” (“Kita Guyah Lemah”), “aku suka pada mereka yang berani hidup | aku suka pada mereka yang masuk menemu malam” (“Perjurit Jaga Malam”), “kualami kelam malam” (“Aku Berkisar Antara Mereka”).

Kita mungkin bisa melihat kesejajaran antara tanaman, pohon, dan manusia dari sudut pandang kritik ekologi, tetapi di sini kesejajaran itu akan dimaknai lebih pada tautannya dengan bait ketujuh. Bait keenam yang tersusun dari tiga baris interjeksi merupakan penguat akan konsep “hidup”: “menari”, “beria”, “berlupa”, sebagaimana dalam puisi “Buat Album D.S.” kita menemukan diksi “bersuka” sebagai pilihan si liyan.

Bait ketujuh merupakan imajinasi antitesis lanskap bait kelima dan keenam. Jika bait kelima dan keenam menampakkan keriangan, bait ketujuh menampakkan fantasi “marah”: pohon (pala) mati, manusia (gadis) kaku, dan penjaga astral (datu) akan hadir, tentu dalam konotasi negatif. Dengan demikian, jika dua bait sebelumnya menunjukkan kondisi “hidup”, bait ini menunjukkan kondisi “mati”. Karakter “perawan” dan “gadis” hadir mewakili manusia secara umum. Dengan demikian, alih-alih menunjukkan fragmentasi, ia justru menunjukkan perluasan menggunakan majas sinekdoke pars pro toto.

(9) Cintaku Jauh di Pulau

Cintaku jauh di pulau,

gadis manis, sekarang iseng sendiri.

Perahu melancar, bulan memancar,

di leher kukalungkan ole-ole buat si pacar.

Angin membantu, laut terang, tapi terasa

aku tidak ‘kan sampai padanya.

Di air yang tenang, di angin mendayu,

di perasaanku penghabisan segala melaju

Ajal bertakhta, sambil berkata:

“Tujukan perahu ke pangkuanku saja.”

Amboi! Jalan sudah bertahun kutempuh!

Perahu yang bersama ‘kan merapuh!

Mengapa Ajal memanggil dulu

Sebelum sempat berpeluk dengan cintaku?!

Manisku jauh di pulau,

kalau ‘ku mati, dia mati iseng sendiri.

1946

“Gadis” hadir dari awal dan sepanjang puisi dirujuk dengan sebutan beragam: “cintaku”, “pacar”, “manisku”. Adjektiva yang digunakan pada bait pertama, “manis”, lebih merujuk pada karakteristik daripada fragmentasi visual tubuh. Dari bait selanjutnya kita melihat aku-subjek menuju ke si gadis dalam situasi yang menyenangkan sebagaimana tampak dari “Perahu melancar, bulan memancar”, adanya “ole-ole”, “angin membantu, laut terang”. Akan tetapi, bait ini ditutup dengan petunjuk bahwa perjalanan itu tak akan berakhir bahagia: “tapi terasa | aku tidak ‘kan sampai padanya.”

Dari bait selanjutnya kita menemukan penjelasan bahwa penghalang perjalanan itu adalah ajal, simbol sesuatu yang tak bisa dikontrol dan bisa merujuk pada makna denotasi sebagaimana juga makna konotasi: perasaan. Penutup bait ketiga, “Tujukan perahu ke pangkuanku saja.” Bisa saja mengindikasikan perubahan perasaan, suatu tafsir yang lebih masuk akal daripada makna denotatif bahwa aku-subjek dengan rela menjemput kematian.

Pada bait terakhir, fokalisasi aku-subjek sebagai laki-laki menempatkan posisi si gadis sebagai penderita yang pasti terdampak sama atas apa pun yang menimpa aku-subjek. Jika kita bandingkan dengan bait pembuka puisi, kita menemukan oposisi biner yang timpang terkait relasi antara aku-subjek dengan si gadis:

Tabel 2 Oposisi Biner dalam Puisi “Cintaku Jauh di Pulau”

Dalam oposisi biner tersebut, sementara si gadis tidak memiliki pilihan apa pun, hanya merupakan karakter datar yang situasinya semata dampak dari apa pun yang aku-subjek lakukan, si aku-subjek memiliki kebebasan, termasuk untuk “menujukan perahu” ke arah lain. Jika kita bersetia pada tafsir konotatif “ajal”, maka kita bahkan bisa memaknai “mati” bagi aku-subjek sama sekali bukan situasi tragis dan justru sebaliknya, sementara kematian tersebut, yang setara dengan kematian cinta, jelas menjadi tataran tragis lanjutan dari situasi “iseng sendiri” pada bait pertama bagi si gadis.

BETINA

(10) “Betina”-nya Affandi

Betina, jika di barat nanti

menjadi gelap

turut tenggelam sama sekali

juga yang mengendap,

di mukamu tinggal bermain Hidup dan Mati.

Matamu menentang—sebentar dulu!—

Kau tidak gamang, hidup kau sentuh, kau cumbu,

sekarang senja gosong, tinggal abu…

Dalam tubuhmu ramping masih berkejaran

Perempuan dan Laki.

1946

Dalam terjemahan Inggris, Burton Raffel (1970: 109) menerjemahkan judul puisi ini menjadi “Affandi’s Slut” dan dengan demikian mengisyaratkan kesepakatan dengan pandangan umum bahwa penggunaan diksi “betina” merujuk pada konotasi negatif. Uniknya, diksi “betina” dalam baris pertama dia terjemahkan sebagai “female” (penanda gender), sementara diksi “perempuan” pada baris akhir diterjemahkan sebagai “woman” (penanda jenis kelamin). Sebagai perbandingan, Liaw Yock Fang (1974: 94) menerjemahkan baik diksi “betina” maupun “perempuan” dalam puisi ini sebagai “woman”, mengisyaratkan pandangan netral mengenai keduanya.

Dalam puisi ini, “betina” menjadi komunikan dari awal sampai akhir, sementara “perempuan” menjadi bagian dari isi komunikasi. Sementara “betina” berdiri sendiri dengan segala karakteristiknya yang secara tersirat digambarkan dalam baris-baris puisi, “perempuan” dalam puisi ini hanya memiliki satu status, yakni sebagai pembanding Laki. Berdasarkan posisinya dalam sintaksis baris terakhir, kita bisa menyimpulkan “perempuan” dan “laki” sebagai penanda gender yang kemudian digunakan sebagai penanda salah satu karakteristik “betina”.

Dengan kata lain, alih-alih menemukan penggunaan diksi “perempuan” sebagai penanda terhormat, diksi tersebut justru digunakan hanya sebagai penanda umum salah satu gender, meski bisa juga ditafsirkan sebagai penanda jenis kelamin. Sebaliknya, posisi khusus dalam puisi justru dihadirkan melalui diksi “betina”.

Sebuah terjemahan pada dasarnya adalah sebuah tafsir sehingga keputusan Burton Raffel menerjemahkan “betina” pada judul sebagai slut ‘pelacur’, harus dibaca sebagai konsekuensi dari tafsirnya atas konten puisi. Bait pertama merujuk pada lenyapnya memori saat mentari terbenam dan yang kemudian menjadi urusan penting adalah Hidup dan Mati. Bait ini memang mudah memantik asosiasi dengan sisi psikologis pelacur: tidak menyimpan perasaan emosional terhadap teman kencan, setiap malam melakukan pekerjaan untuk menyambung hidup.

Pada bait kedua, kita temukan mata betina tersebut menentang, satu indikasi penolakan terhadap nada kasihan yang timbul dari bait pertama. Dia menjalani hidup tanpa gamang, meski hidup tersebut hanya tinggal abu saat senja. Dua baris terakhir, “Dalam tubuhmu ramping masih berkejaran | Perempuan dan Laki”, bisa jadi mengisyaratkan usia dan dengan demikian menciptakan ironi: betina tersebut matang tentang hidup, padahal dari segi usia dia masih muda, sebagaimana diisyaratkan oleh tubuhnya yang masih belum sepenuhnya memiliki ciri biologis perempuan. Dengan demikian, dalam puisi ini kita bisa merasakan nada lebih memuji “betina” daripada “perempuan”.

(11) Sajak Buat Basuki Resobowo

Adakah jauh perjalanan ini?

Cuma selenggang!—Coba kalau bisa lebih!

Lantas bagaimana?

Pada daun gugur tanya sendiri,

Dan sama lagu melembut jadi melodi!

Apa tinggal jadi tanda mata?

Lihat pada betina tidak lagi menengadah

Atau bayu sayu, bintang menghilang!

Lagi jalan ini berapa lama?

Boleh seabad…aduh sekerdip saja!

Perjalanan karna apa?

Tanya rumah asal yang bisu!

Keturunanku yang beku di situ!

Ada yang menggamit?

Ada yang kehilangan?

Ah! Jawab sendiri!—Aku terus gelandangan….

28 Februari 1947

“Sajak Buat Basuki Resobowo” termasuk salah satu puisi yang dibahas dalam disertasi Sri Utari S. Nababan yang terkenal membandingkan aspek linguistik puisi Amir Hamzah dan Chairil Anwar, “A Linguistic Analysis of The Poetry of Amir Hamzah and Chairil Anwar”. Dalam pembahasan tersebut, Sri Utari S. Nababan menulis bahwa

penggunaan kata betina bagi manusia merupakan penyimpangan dari penggunaan kata tersebut secara umum, yakni bahwa kata tersebut hanya digunakan untuk hewan. Hal ini mencerminkan sikap pembicara terhadap kaum wanita. (1966: 189-190)

Dari narasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Nababan menafsirkan penggunaan diksi “betina” dalam puisi sebagai menunjukkan sikap pembicara merendahkan kaum wanita karena diksi tersebut “hanya digunakan untuk hewan”. Dalam hal ini kita boleh mengatakan bahwa Nababan bertindak kurang cermat dengan melakukan penilaian besar semata berdasarkan pengetahuan umum tentang penggunaan kata “betina” dan tidak mempertimbangkan aspek etimologis dan sosiologis kata tersebut seperti yang sudah penulis sajikan di Bagian 2. Kekurangcermatan semacam itu jelas sangat disayangkan karena disertasi ini merupakan salah satu analisis serius awal terhadap puisi-puisi Chairil Anwar.

Kekurangcermatan senada bisa ditemukan pada tempat lain dalam disertasi ini. Simak misalnya uraian Nababan tentang baris “lihat pada betina tidak lagi menengadah”:

Betina tidak lagi menengadah (a woman who does not hold up her hand any more ‘seorang wanita yang tidak lagi mengangkat tangannya’) menyiratkan bahwa wanita tersebut telah kehilangan kepercayaan (mengangkat tangan = berdoa) atau bahwa dia tidak mampu melakukan tindakan tersebut. (1966: 189)

Dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa Nababan mengelirukan “menengadah” dengan “menadah”. Menengadah terkait dengan gerak kepala, berasal dari kata dasar “tengadah”, sementara “menadah” terkait dengan gerak tangan, berasal dari kata dasar “tadah”.

Jika “perjalanan” dalam puisi ini kita maknai konotatif merujuk pada “hidup” maka kita memang menemukan tendensi negatif pembicara terhadap “betina tidak lagi menengadah” yang hanya diperlakukan sebagai “tanda mata” dalam hidup. Akan tetapi, jika kita menautkan penggunaan diksi “betina” dalam puisi ini dengan penggunaannya dalam puisi ““Betina”-nya Affandi”, kita harus berpikir ulang tentang status “tanda mata” tersebut.

Mengandaikan “betina” adalah pelacur dan relasi antara dia dengan pelanggan adalah murni bisnis demi Hidup, maka perlakuan standar terhadap relasi tersebut dari masing-masing pihak adalah tidak menyimpan memori, digambarkan dalam puisi Chairil Anwar yang lain yang juga memuat subjek feminin, “Kupu Malam dan Biniku” (1943), sebagai “kupercepat langkah. Tak noleh ke belakang”. Dengan menempatkan betina sebagai tanda mata, pada dasarnya perlakuan tersebut di atas—dan bukan di bawah—standar dari pihak pelanggan, sementara betina itu sendiri “tidak lagi menengadah”, artinya tidak lagi berharap, sesuai standar. Dengan demikian, justru dalam puisi ini, posisi betina berada pada posisi istimewa di mata pembicara, analog dengan perbandingan dalam “Kupu Malam dan Biniku”: dalam puisi tersebut yang diduga “menipu” adalah “biniku”, bukan “kupu malam”.

DARA

(12) Tuti Artic

Antara bahagia sekarang dan nanti jurang ternganga,

Adikku yang lagi keenakan menjilat es artic;

Sore ini kau cintaku, kuhiasi dengan susu + coca cola.

Isteriku dalam latihan: kita hentikan jam berdetak.

Kau pintar benar bercium, ada goresan tinggal terasa

ketika kita bersepeda kuantar kau pulang —

Panas darahmu, sungguh lekas kau jadi dara,

Mimpi tua bangka ke langit lagi menjulang.

Pilihanmu saban hati menjemput, saban kali bertukar;

Besok kita berselisih jalan, tidak kenal tahu:

Sorga hanya permainan sebentar.

Aku juga seperti kau, semua lekas berlalu

Aku dan Tuti + Greet + Amoi…hati terlantar,

Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar.

1947

“Tuti Artic” adalah puisi tentang waktu, dibuka dengan baris tentang kebahagiaan sebagai sesuatu yang temporer, yang berbeda antara “sekarang dan nanti”. “Adik” dalam baris kedua jelas bukan adik dalam makna literal, melainkan panggilan untuk “cintaku” pada baris ketiga tempat kita temukan juga “cinta” sebagai sesuatu yang temporer: hanya “sore ini”.

Cinta tersebut diposisikan sebagai bagian dari aspek bahagia berdasarkan fantasi penghentian “jam berdetak” dalam baris keempat. Pada baris yang sama kita juga menemukan indikasi relasi cinta tersebut bersifat ekstramarital. Meski “adikku” dan “cintaku” merujuk pada subjek feminin yang sama dengan yang dideskripsikan sebagai “isteriku dalam latihan” sehingga mengandaikan subjek feminin sebagai calon istri karakter “aku”, gambaran temporalitas justru menyiratkan bahwa pengandaian tersebut tidak dimaksudkan untuk direalisasikan.

Lalu bait kedua menyasar memori, antara masa lalu ketika “kuantar kau pulang” dengan masa kini saat “kau jadi dara” berdasarkan indikasi ragawi yang erotis: “pintar benar bercium” dan “panas darah”. Penanda usia “tua bangka” bisa jadi merujuk senjang usia antara “aku-subjek” dengan si adik/cintaku/dara. Dalam salah satu puisi terjemahan Chairil Anwar, “Hari Tua” (Jassin, 1985: 17), ada gambaran yang kurang lebih mirip:

Tetaplah padaku, juita, sebab api makin mati

Anjingku dan aku sudah tua, ketuaan bakal mengelana

Lelaki bernapsu teruna bikin mengkilang pencaran air terbang

Sangat kaku akan bakal mencinta

Untuk maju, terlalu beku bercinta

Dalam baris-baris tersebut bentuk vokatif “juita” dibandingkan dengan “ketuaan” subjek aku, analog dengan pembandingan “dara” yang “panas darah” dengan “tua bangka” dalam puisi “Tuti Artic”. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa “lelaki bernapsu teruna” tampak mengindikasikan makna yang sama dengan “mimpi tua bangka ke langit lagi menjulang” dalam puisi “Tuti Artic”.

Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam bait ketiga sekaligus memperkuat temporalitas cinta pada baris ketiga bait pertama, cinta yang diperbandingkan dengan “sorga” itu tetap temporer, “hanya permainan sebentar”. Kita tidak tahu alasan di balik temporalitas itu, apakah fakta bahwa pada saat itu aku-subjek sudah memiliki istri dan dengan demikian relasi dengan dara hanya merupakan sampingan?

Bait keempat menunjukkan deret “dara” lain dalam posisi yang sama dengan si dara yang berdasarkan judul bernama Tuti. Sebagai puisi tentang waktu, baris terakhir memberi konklusi yang sekilas tampak berlawanan dengan gambaran sebelumnya tentang bahagia/cinta/sorga, yakni cinta sebagai bahaya, sesuatu yang idealnya dijauhi. Akan tetapi “lekas jadi pudar” mengindikasikan temporalitas yang justru menyelaraskan konklusi tersebut dengan gambaran sebelumnya: cinta ekstramarital merupakan bahaya, tetapi justru karena sifatnya yang “lekas jadi pudar” maka bahaya yang satu itu dipraktikkan oleh aku-subjek sebagai bahagia/cinta/sorga.

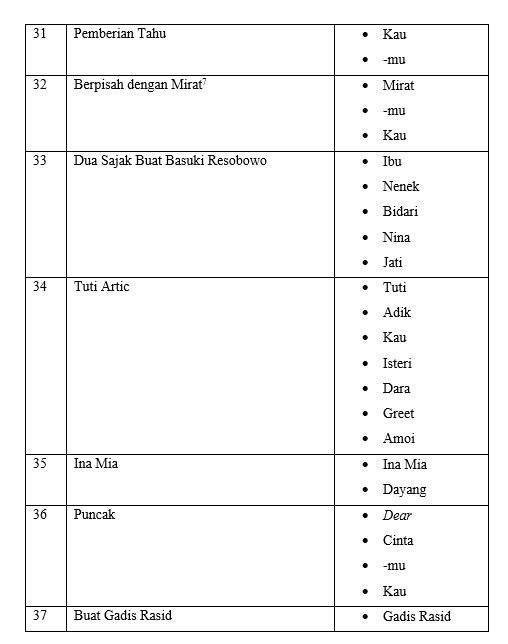

Secara keseluruhan, hasil analisis dua belas puisi asli Chairil Anwar yang memuat empat variasi sebutan subjek feminin bisa dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3 Analisis Empat Variasi Subjek Feminin menggunakan Metode Sara Mills

Kita bisa melihat bahwa penggunaan diksi “gadis” dan “betina” cenderung menyodorkan citra subjek feminin lebih positif dibandingkan penggunaan “perempuan” dan “dara”, satu hal yang berlawanan dengan pandangan masa kini tentang muatan ideologis kata “betina” dan “perempuan”. Citra “betina” sebagai subjek feminin “positif” menunjukkan status kata tersebut dalam dua puisi yang dianalisis mengacu pada bahasa Melayu Sumatera Utara yang sebagaimana sudah dijelaskan pada Bagian 2 menyodorkan konotasi tidak senegatif makna umumnya dalam bahasa Indonesia.[13]

Selain itu, hal tersebut sekaligus membuktikan ketidakabsahan anakronisme berupa penakaran nilai pandangan Chairil Anwar sebagai tokoh historis lahir satu abad silam tentang subjek feminin dari sudut pandang feminisme zaman kita. Mengatakan bahwa Chairil Anwar adalah penyair sadar-gender seperti para feminis pada tahun 2022 semata karena dia banyak menggunakan diksi perempuan dan tidak menggunakan diksi wanita dalam puisi-puisinya sama tidak relevannya dengan mengatakan bahwa dia penyair misoginis semata karena dia menggunakan diksi betina untuk subjek feminin.

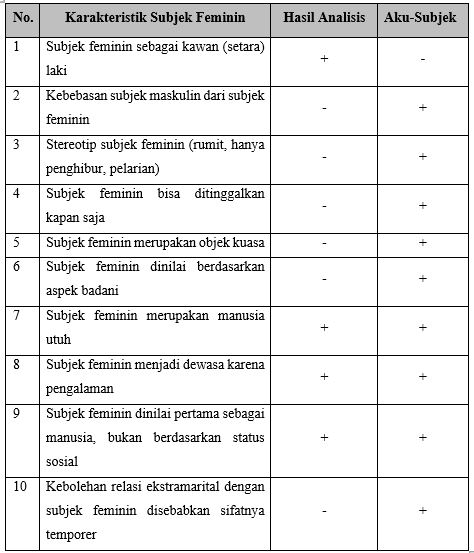

Selanjutnya jika kita menjukstaposisi karakteristik positif dan negatif terkait subjek feminin kemudian memilah bagian mana dari karakteristik-karakteristik tersebut yang dipandang positif atau negatif oleh aku-subjek, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4 Perbandingan Hasil Analisis dan Aku-Subjek tentang Karakteristik Subjek Feminin

Tampak bahwa poin-poin positif dalam pandangan aku-subjek merupakan poin-poin yang justru negatif berdasarkan analisis dan ke sanalah gelar “binatang jalang” pada dasarnya dirujukkan oleh para penggemar mitos Chairil Anwar: penyimpangan dari norma umum dalam kehidupan. Tema-tema kesepian dan kematian yang muncul berulang dalam puisi-puisi Chairil Anwar tampaknya merupakan konsekuensi dari pilihan poin-poin tersebut, pilihan yang bertolak dari keyakinan bahwa dia adalah “anak dari masa lain”[14].

Pada akhirnya, menimbang puisi-puisi Chairil Anwar berarti memperkarakan juga posisi penting dia sebagai “semacam penyair-induk dalam bahasa kita” (Dewanto, 2011: xv). Pemahaman kita terhadap puitika Chairil Anwar idealnya disertai kesadaran bahwa bukan kejalangan terkait subjek feminin yang membuat dia berada di posisi itu. Kita tahu ada sekian cerita asmara Chairil Anwar yang semuanya tragis, alur yang sama sekali tidak mengherankan karena selaras dengan pandangannya terkait subjek feminin yang sebagian tergambar melalui aku-subjek dalam puisi-puisi dalam analisis lalu.

Sementara sebagian lain, termasuk bagaimana aku-subjek tampak hadir sebagai penguasa subjek feminin seperti dalam puisi “Dari Dia” dan “Cintaku Jauh di Pulau” hanya merupakan “suatu dunia” rekaan penyair alih-alih merupakan salinan dunia riil penyair. Temuan ini selaras dengan indikasi yang sempat disinggung di awal dalam contoh pembandingan antara konten puisi untuk Sri Ayati dengan narasi Sri Ayati sendiri. Situasi semacam itu bisa jadi merupakan kompensasi manusia-penyair bagi berbagai kekecewaan yang dia alami dalam relasinya dengan subjek feminin di dunia riil, hipotesis yang akan menarik untuk didedah dalam analisis kali lain menggunakan teori sastra psikoanalisis.

Konsekuensinya, Chairil Anwar bisa jadi tidak sejalang citra yang selama ini dilestarikan melalui penalaran aku-subjek-puisi=aku-penyair dan kejalangannya sekadar topeng terkait pilihan posisi pengarang dalam kesastraan modern, “satu pose yang dianggapnya baik buat dirinya” (Mohamad, 1969: 299). Alih-alih merupakan “pantulan riwayat penyairnya”, puisi-puisi Chairil Anwar lebih tampak sebagai hasil pembiasan: puisi sebagai belokan ke arah fantasi setelah gerak realitas menembus penghalang yang meski transparan tetapi tidak “segala nampak”. Atas dasar itu, mungkin sudah saatnya kita akui juga sisi lain si Binatang Jalang yang selama ini terhalangi mitos, yakni potret penyair-induk kita sebagai si Binatang Malang.

Kepustakaan

Ackroyd, Peter. 1984. T.S. Eliot: A Life. New York: Simon and Schuster.

Aspahani, Hasan. 2022. “Memastikan Sajak Chairil Anwar yang Hilang Itu”, Intisari, Seratus Tahun Chairil Anwar (Juli), hal. 94-105.

Basyaib, Hamid. 2022. “Aku, Individualisme Maksimum Chairil Anwar”. https://tengara.id/meja-bundar/individualisme-chairil-anwar/. Diakses 29 Juli 2022. 10.15 WIB.

Blackburn, Susan. 2004. Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.

Burhanuddin, Erwina, Abdul Gaffar Ruskhan, dan R. B. Chrismanto. 1993. Penelitian Kosakata Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.

Chalil, Hayati, dkk. 1985. Kamus Melayu Deli-Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.

Damono, Sapardi Djoko. 2009. Puisi Indonesia Sebelum Kemerdekaan: Sebuah Catatan Awal. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Damono, Sapardi Djoko, dkk (peny.). 2005. Nona Koelit Koetjing: Antologi Cerita Pendek Indonesia Periode Awal (1870-an—1910-an). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Dewanto, Nirwan. 2011. “Situasi Chairil Anwar”, dalam Chairil Anwar, Aku Ini Binatang Jalang: Koleksi Sajak 1942-1949 (ed. Pamusuk Eneste) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), hal. xiv-xxv.

Easthope, Anthony. 1983. Poetry as Discourse. London: Methuen.

Eliot, T. S. 1919. “Tradition and the Individual Talent” dalam Cuda, Anthony dan Ronald Schuchard (Ed.), The Complete Prose of T. S. Eliot, The Critical Edition, Volume 2: The Perfect Critic, 1919-1926 (London: Faber and Faber, 2014), hal. 105-114.

Eneste, Pamusuk (ed.). 2022. Aku Ini Binatang Jalang: Koleksi Sajak 1942-1949 Chairil Anwar (cet. xxxii). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fang, Liaw Yock. 1974. The Complete Poems of Chairil Anwar. Newton: University of Education Press.

Fitri, Ida. 2022. “Sri Ayati: Perempuan dalam Sajak Chairil”, Intisari, Seratus Tahun Chairil Anwar (Juli), hal. 70-81.

Hakim, Zaenal. 1996. Edisi Kritis Puisi Chairil Anwar. Jakarta: Dian Rakyat.

Jassin, H. B. 1966. “Sorotan: Sendja di Pelabuhan Ketjil”, Horison (Oktober 1966), hal. 126-127.

__. 1985. Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45. Jakarta: PT Gunung Agung.

Jones, Ernest. 1981. The Life and Work of Sigmund Freud (edited and abridged by Lionel Trilling and Steven Marcus). New York: Penguin Books.

Jones, Russell (ed.). 2008. Loan-Words in Indonesian and Malay. Jakarta: KITLV & YOI.

Katoppo, Marianne. 1981. Compassionate and Free: An Asian Woman’s Theology. New York: Orbis Books.

KBBI V Luring Versi 0.4.1. (41). 2022. Entri “betina”. Diakses 22 Juli 2022.

__. 2022. Entri “biti”. Diakses 22 Juli 2022.

__. 2022. Entri “dara”. Diakses 22 Juli 2022.

Macdonell, Arthur A. 1893. A Sanskrit-English Dictionary. New York: Longmans, Green, and Co.

Mahmud, Damiri. 2018. Rumah Tersembunyi Chairil Anwar. Yogyakarta: Ombak.

Mills, Sara. 1998. Feminist Stylistics. London: Routledge.

Moeliono, Anton M. dkk (peny.). 2017. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Mohamad, Goenawan. 1969. “Sex, Sastra, Kita”, Horison (Oktober 1969), hal. 299-303.

__. 2002. “Forgetting: Poetry and the nation, a motif in Indonesian literary modernism after 1945”, dalam Keith Foulcher dan Tony Day, Clearing a Space: Postcolonial Readings of Modern Indonesian Literature (Leiden: KITLV Press), hal. 183-211.

Muljana, Slamet. 2017. Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara. Yogyakarta: LKiS.

Nababan, Sri Utari S. 1966. “A Linguistic Analysis of the Poetry of Amir Hamzah and Chairil Anwar”. Disertasi. Ithaca: Universitas Cornell.

Nasution, Chairani, dkk (peny.). 2018. Kamus Melayu Sumatera Utara-Indonesia. Medan: Balai Bahasa Sumatera Utara.

Pamungkas, Muhammad Fazil. 2022. “Medan, Akar Kepenyairan Chairil”, Intisari, Seratus Tahun Chairil Anwar (Juli), hal. 32-43.

Poerwadarminta, W.J.S. 1954. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P. P. dan K.

Raffel, Burton. 1970. The Complete Poetry and Prose of Chairil Anwar. Albany: State University of New York Press.

__. 1995. “A Lost Poem of Chairil Anwar”, Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter, 23:66, 154-159.

Richards, Jack C dan Richard Schmidt. 2002. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. London: Pearson Education Ltd.

Rigg, Jonathan. 1802. A Dictionary of the Sunda Language of Java. Batavia: Lange & Co.

Rosidi, Ajip. 2013. Ikhtisar Sejarah Sastera Indonesia. Bandung: Pustaka Jaya.

Shklovsky, Viktor. “Art as Device”, dalam Alexandra Berlina (ed.), Viktor Shklovsky: A Reader (New York: Bloomsburry, 2017), hal. 73-96.

Sonnenhauser, Barbara and Patrizia Noel Aziz Hanna (ed.). 2013. Vocative! Adressing between System and Performance. Berlin: De Gruyter Mouton.

Sulistiati, Purwaningsih, dan Sri Sayekti. 2010. Perempuan dan Perkawinan dalam Cerita Pendek Peranakan Tionghoa Periode Awal. Jakarta: Pusat Bahasa.

Tim Tempo. 2016. “Medan, Sastra, dan Tragedi Keluarga”, dalam Tempo Edisi Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71, Chairil Anwar: Bagimu Negeri Menyediakan Api (15-21 Agustus), hal. 50-66.

Tiwon, Sylvia. 1992. “Ordinary Songs: Chairil Anwar and Traditional Poetics”, Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter, 20:58, hal. 3-18.

Triadi, Rai Bagus dan Reza Saeful Rachman. “Perempuan pada Puisi Chairil Anwar (Kajian Semiotika)”. Makalah Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia Unpam, 3 Oktober 2020.

[1] Lihat Viktor Shklovsky, “Art as Device”, dalam Alexandra Berlina (ed.), Viktor Shklovsky: A Reader (New York: Bloomsburry, 2017), hal. 73-96. Dalam terjemahan baru tersebut, penerjemah memilih tetap menggunakan istilah asli untuk defamiliarisasi yaitu “ostranenie”.

[2] Lihat Peter Ackroyd, T.S. Eliot (1984). Buku tersebut merupakan biografi yang ditulis menggunakan puisi-puisi T.S. Eliot sebagai penanda fase perjalanan biografis sang penyair. Di sisi lain, analisis terhadap karya berdasarkan kehidupan penulisnya memang bisa dikategorikan sebagai kritik sastra yang menggunakan pendekatan ekspresif, aliran kritik yang Nirwan Dewanto sebut sebagai “arus umum yang menyatakan bahwa puisi adalah pantulan riwayat penulisnya” (2011: xxv). Akan tetapi pendekatan ekspresif merupakan pendekatan pra-modernis, berkembang terutama pada masa Romantisisme, sementara Kritik Sastra sebagai bagian dari disiplin Ilmu Sastra bersama Teori Sastra dan Historiografi Sastra terbentuk pada era Modernisme. Kelemahan utama pendekatan ekspresif adalah mudah tergelincir pada anggapan bahwa hanya ada satu tafsir sahih tentang karya dan penjelasan pengarang tentang karyanya sendiri dipandang paling kredibel.

[3] “Di teras rumah makan kami kini berhadapan | Baru berkenalan. Cuma berpandangan | Sungguhpun samudra jiwa sudah selam berselam || Masih saja berpandangan | Dalam lakon pertama | Orkes meningkah dengan “Carmen” pula. || Ia mengerling. Ia ketawa | Dan rumput kering terus menyala || Ia berkata. Suaranya nyaring tinggi | Darahku terhenti berlari || Ketika orkes memulai “Ave Maria | Kuseret ia ke sana….”

[4] Ada satu telaah terhadap perempuan dalam puisi Chairil Anwar ditulis oleh Rai Bagus Triadi dan Reza Saeful Rachman berjudul “Perempuan pada Puisi Chairil Anwar (Kajian Semiotika)”. Telaah sangat ringkas tersebut dilakukan terhadap puisi-puisi yang memuat nama perempuan dan ditujukan untuk menggambarkan karakterisasi perempuan-perempuan historis tersebut. Selengkapnya lihat Rai Bagus Triadi dan Reza Saeful Rachman, “Perempuan Pada Puisi Chairil Anwar (Kajian Semiotika)”, makalah Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia Unpam, 3 Oktober 2020.

[5] Contoh terbaru terkait kecenderungan level apresiasi kita untuk terpaku pada ke-tokoh-an dan bukan ke-pokok-an bisa dilihat dalam pengalaman Hamid Basyaib mengikuti salah satu acara 100 tahun Chairil Anwar pada 14 Juni 2022 yang dipublikasikan pada 16 Juli 2022 dalam “Meja Bundar” tengara.id berjudul “Aku, Individualisme Maksimum Chairil Anwar”. Beberapa tulisan terkait bisa dibaca di kanal yang sama.

[6] Tindakan mengklop-klopkan konten puisi dengan kehidupan penyair mungkin menarik untuk gosip atau, sedikit lebih berguna, untuk penyusunan biografi penyair. Akan tetapi, kendala paling utama terletak pada upaya klarifikasi, kendala yang besarnya tidak sebanding dengan guna yang kita peroleh dari hasilnya. Contoh sederhana kita temukan pada puisi “Hampa” dan “Senja di Pelabuhan Kecil”, dua puisi Chairil Anwar yang paling sering ditautkan dengan kehidupan riil dia. Kedua puisi menyinggung Sri, pada puisi pertama kita menangkap kesan bahwa Chairil sudah mengungkapkan cinta pada Sri tetapi Sri “selalu sangsi” dan Chairil menanti-nanti, sementara pada puisi kedua kita menemukan gambaran pada akhirnya Chairil patah hati karena penantian itu berakhir buruk. Jassin (1966: 126) mengisahkan Chairil sering datang ke rumah Sri Ayati, tetapi pada suatu hari Sri berkata kepada Chairil: “Ril, janganlah kau datang-datang lagi ke rumahku. Aku sudah ada yang punya.” Dengan narasi dramatis Jassin melanjutkan: “Maka runtuhlah harapan Chairil. Dan berjalanlah ia dengan hati yang hampa membawa dukanya ke Pasar Ikan. Suasana pelabuhan kecil di Pasar Ikan waktu matahari hendak terbenam, itulah suasana yang paling sesuai dengan suasana jiwanya. Itulah suasana yang dilukiskannya akan menjelmakan keperihan hatinya ditolak oleh gadis pujaannya.” Akan tetapi, berdasarkan cerita Sri Ayati, Chairil tidak pernah mengungkapkan cintanya pada Sri dan karenanya Sri juga tidak tahu bahwa Chairil cinta dia. Dengan demikian, cerita menjadi tidak klop dan membingungkan kalau kita memaksakan menaut-nautkan dunia-dalam-puisi dengan dunia-penyair. Pada saat yang sama kita tidak mendapatkan penjelasan dari mana Jassin mendapatkan kisah yang dia sematkan pada penciptaan “Senja di Pelabuhan Kecil” itu. Untuk sumber terbaru cerita tentang Sri Ayati lihat Ida Fitri, “Sri Ayati: Perempuan dalam Sajak Chairil”, Intisari, Seratus Tahun Chairil Anwar (Juli 2022), hal. 70-81.

[7] Disebut juga frasa nominal vokatif, adalah “nomina atau frasa nominal yang digunakan untuk memanggil atau menyapa orang” (Moeliono, 2017: 328). Richards (2002: 581) menyodorkan pengertian senada, bahwa vokatif adalah ‘frasa nomina yang merupakan bagian opsional kalimat, dan yang menyebutkan atau menyatakan pihak yang dituju. “Bagian opsional kalimat” artinya bentuk vokatif—sebagaimana objek, pelengkap, dan keterangan—bukan unsur wajib kalimat (subjek dan predikat).

[8] Lihat misalnya Mariane Katoppo, Compassionate and Free: An Asian Woman’s Theology (New York: Orbis Books, 1981), hal. 11.

[9] Cetak tebal dari penulis. Empat baris tersebut merupakan bait kedua. Puisi selengkapnya lihat Ajip Rosidi, Ikhtisar Sejarah Sastera Indonesia (Bandung: Pustaka Jaya, 2013), hal. 61.

[10] Dalam Erwina Burhanuddin, Abdul Gaffar Ruskhan, dan R. B. Chrismanto, Penelitian Kosakata Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1993), perubahan fonem ini dicantumkan sebagai salah satu “penyimpangan pola penyerapan”, misalnya girab berubah menjadi kirab. Lihat selengkapnya hal. 48-49.

[11] Mengenai argumen Antony Easthope dan berbagai konsekuensi penempatan puisi sebagai diskursus bisa dibaca dalam Antony Easthope, Poetry as Discourse (London: Methuen, 1983).

[12] Versi ini merupakan versi Naskah Asli. Versi lain yang dimuat dalam Kerikil Tajam tidak memuat epigraf perempuan.

[13] Dalam Rumah Tersembunyi Chairil Anwar, Damiri Mahmud menunjukkan bahwa akar kepenyairan Chairil Anwar adalah kebudayaan Melayu sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya diksi dan idiom Bahasa Melayu, termasuk bahasa Melayu dialek Medan, dan unsur bunyi pantun dalam puisi-puisinya. Diksi “betina” termasuk ke dalam diksi bahasa Melayu yang didaftar oleh Damiri Mahmud, tetapi diksi tersebut tidak termasuk diksi yang diuraikan lebih lanjut. Lihat Damiri Mahmud, Rumah Tersembunyi Chairil Anwar (Yogyakarta: Ombak, 2018), terutama Bab 6, “Diksi dan Idiom Melayu”, hal. 69-76. Mengenai tautan Chairil Anwar dengan puitika tradisional dan generasi penyair pendahulunya, lihat juga Nirwan Dewanto, “Situasi Chairil Anwar”, dalam Pamusuk Eneste (ed.), Aku Ini Binatang Jalang: Koleksi Sajak 1942-1949 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), hal. xv-xviii, dan Sylvia Tiwon, “Ordinary Songs: Chairil Anwar and Traditional Poetics”, Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter, 20:58, hal. 3-18. Mengenai informasi biografis Chairil Anwar di Medan lihat Tim Tempo, “Medan, Sastra, dan Tragedi Keluarga”, dalam Tempo Edisi Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71, Chairil Anwar: Bagimu Negeri Menyediakan Api (15-21 Agustus 2016), hal. 50-66, dan Muhammad Fazil Pamungkas, “Medan, Akar Kepenyairan Chairil”, Intisari, Seratus Tahun Chairil Anwar (Juli 2022), hal. 32-43.

[14] Kutipan “Pidato Chairil Anwar 1943” (Jassin, 1985: 136). Dalam penutup “Membuat Sajak, Melihat Lukisan”, Chairil sendiri menyebut “percintaan, kelahiran, kematian, kesepian, matahari dan bulan, ketuhanan” sebagai “pokok-pokok yang berulang-ulang telah mengharukan si seniman”. (Jassin, 1985: 157).

Cep Subhan KM

Cep Subhan KM adalah penulis, penerjemah dan penyunting lepas asal Ciamis, Jawa Barat. Buku-buku terbarunya adalah dwilogi novel Yang Tersisa Usai Bercinta (2020) dan Yang Maya Yang Bercinta (2021) serta antologi esai Tiga Menguak Chairil: Media, Perempuan, & Puitika Kiri (2024) dan Perempuan dalam Bibliografi Pembaca (2025). Puisi, cerpen, dan esainya juga bisa dibaca di beberapa media daring, termasuk di web pribadinya cepsubhankm.com . Esai-esai kritik sastranya menjadi Pemenang II Sayembara Kritik Sastra DKJ 2022 yang mengusung tema "Modernisme Chairil Anwar", pemenang II Lomba Kritik Sastra Dunia Puisi Taufiq Ismail 2023, Pemenang I sekaligus Naskah Pilihan Juri Sayembara Kritik Sastra DKJ 2024 yang mengusung tema "Satirisme A. A. Navis", dan Pemenang I Sayembara Kritik Puisi Kalam 2024.