Tulisan ini mulai saya kerjakan pada 21 April 2022, pukul 01.21 WIB. Perkara titimangsa ini penting tidak penting dalam kesusastraan atau setidaknya bagi para penulis dan sastrawan; tidak semua mencantumkan titimangsa pada karya-karyanya dengan pelbagai alasan, disengaja maupun tidak. Namun, titimangsa menjadi penting tentu saja bagi kerja para peneliti sejarah dan arsip. Jika pun sebuah karya tidak mencantumkan titimangsa, para peneliti sejarah dan arsip itu akan menggunakan jalan lain untuk ‘menentukan’ titimangsanya.

Titimangsa dimungkinkan oleh adanya teknologi penghitungan waktu, salah satunya adalah kalender. Kalender bukanlah waktu itu sendiri, melainkan representasi dari waktu, salah satu ukuran yang kita pakai untuk menstandarisasi waktu. Di sanalah memori masa lalu dan ekspektasi kita akan masa depan bergantung. Walter Benjamin merefleksikan dalam Tesis XV dari “On The Concept of History”: “Kalender merupakan model historiografi. Kalender menghitung waktu tetapi pada kembalinya sebuah perayaan, dari tahun ke tahun, kalender membangun keterjagaan kita akan masa lalu, mempresentasikan waktu, dan menciptakan dari tahun yang terberi sebuah lingkaran dari narasi linier (Benjamin, 1940).”

Sebagai sebuah standarisasi waktu publik, kalender juga lantas menjelma memori kolektif masyarakat. Memori kolektif ini ‘didikte’ pula oleh hari-hari/tanggal-tanggal yang diperingati dan dirayakan. Hari-hari perayaan dalam setiap tahun adalah pengulangan atas pengulangan: kembalinya hari perayaan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam peristiwa pengulangan hari perayaan atau peringatan ini, apa yang dikenang bukan lagi peristiwa di masa lalu semata, melainkan sebuah peringatan akan apa yang ada sekarang. Yang terpenting dalam mengenang sebuah hari penting dalam kalender, dengan demikian, bukan terutama masa lalu, melainkan masa kini sebagai wahana tempat yang lampau dimaknai kembali. Beberapa tahun jarak antara peristiwa sesungguhnya dan perayaannya, misalnya, dihadirkan kembali dalam kalender hanya berselang tiga puluh hari saja. Hal lain yang perlu diingat, sebuah peristiwa dirayakan tidak pada hari peristiwa tersebut terjadi, tetapi ia dirayakan sejak ‘hari itu ditetapkan’. Kelayakan sebuah peristiwa untuk dirayakan, oleh karena itu, dibentuk pula oleh persepsi zaman ketika kelayakan itu ditetapkan. Silang sengkarut keadaan ketika hal itu ditetapkan secara signifikan menentukan pula makna peristiwa yang dirayakan.

Dalam konteks itulah (bisa juga dibaca: dalam mencari pembenaran atas apa yang hendak dituliskan), ketika memulai tulisan ini, saya membuka bundel koleksi majalah Wanita yang ada di rak buku. Majalah yang terbit dua bulan sekali ini kerap menghadirkan cerpen, puisi, dan karangan bersambung di setiap edisinya, setidaknya seperti terdapat pada koleksi yang saya miliki, merentang dari edisi No. 1, 5 Djanuari, Tahun VII hingga edisi No. 24, 20 Desember 1955, Tahun VII.

Saya langsung membuka edisi bulan April majalah tersebut, yakni No. 7/8, 15 April 1955, Tahun VII. Terbaca di sana bahwa “…berkenaan dengan “Hari Kartini”, dalam bulan April ini majalah kita diterbitkan hanya satu kali, berupa nomor rangkap, ialah nomor 7/8. Isinya dipilih sedemikian rupa, dilaraskan dengan peringatan Hari Ibu Kartini kita, dapat dikatakan seluruh isinya menyangkut pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi kita, sehingga tak usah dikemukakan di sini mana yang lebih dulu harus Nyonya baca…. (hlm 165, Wanita No. 7/8, 15 April 1955, Th. Ke VII)”.

Saya langsung beralih ke puisi yang disajikan nomor ini, yakni karya Nj. Sagimun M. D. (saya kutipkan seutuhnya puisi pada halaman 176 itu di sini):

Emansipasi

Terkam, terdjang terali kedjam

Hantjur, runtuh benteng kuna

Aku manusia bukan balam

Djangan dikurung semena-mena

Enjah, mampuslah feodalisme, conservatism

Aku Wanita pedjoang emansipasi

Ingin lepas bebas merdeka

Djangan dihalang-dipagar terali besi

Aku djuga setudju

dan menjokong Wanita beremansipasi

akan tetapi,

ada tetapinja………

Lihat ‘tu tulang belulang

Sang Radjawali

Hantjur remuk redam

Ditanah-rata

Dikojak gemertak serigala tama’

Karena ingin melajang tinggi

Menerkam menerdjang sang Matahari

Wanita bersemansipasi

Bersembojan: ,,Bebas! Lepas!”

Djanganlah berarti

Hukum alam tak berbatas.

Berbeda dengan kebanyakan puisi pada majalah Wanita, setidaknya yang terbit sepanjang 1955, puisi “Emansipasi” ini disertai dengan ilustrasi.

Pada ilustrasi puisi “Emansipasi” di atas, tampak jelas bahwa sang ilustrator betul-betul berupaya menyadur puisi ke dalam gambar. Namun demikian, ada hal-hal simbolik yang melampaui puisi itu sendiri; ada ide pada ilustrasi yang sepertinya independen dari puisi tersebut. Tampak seorang perempuan berkebaya melangkah keluar kobaran api sembari melepaskan (dan akan membanting) temali yang telah mengikatnya (membuatnya tak bisa ke luar dari kobaran api). Kobaran api dan perempuan yang berada di dalamnya mengingatkan kita pada kisah di dalam budaya Jawa, yakni kisah Ramayana (atau salah satu versinya).

Kisah itu menceritakan bagaimana Sinta sebagai istri Rama diminta oleh Rama untuk membakar dirinya sebagai bukti penyucian diri. Sinta masuk ke dalam kobaran api dan menjelma bunga teratai emas. Api dalam konteks ini bisa juga dilihat sebagai simbol tunduknya seorang perempuan istri pada laki-laki suami.

Sedangkan “Emansipasi” karya Nyonya Sagimun M. D., ini jelas memperlihatkan visi akan emansipasi. Merujuk pada pernyataan redaksi yang sudah saya kutip sebelumnya, jelaslah puisi ini berbagi semangat dengan beban atau makna yang disematkan pada perayaan Peringatan Hari Kartini. Pada bait pertama dan kedua puisi ini, semangat dan tekad untuk keluar dari kondisi gender kedua tampak jelas. Bait ketiga menjadi semacam peralihan dari idealisme dan cita-cita menuju kesadaran akan sebuah realitas pada bait berikutnya, yakni bahwa upaya emansipasi itu mesti berhadapan juga dengan “hukum alam”. Puisi ini lantas ditutup dengan mendua: di satu sisi, dengan pekik semangat emansipasi perempuan, tetapi di sisi lain, dengan wanti-wanti pada hukum alam yang membatasi kebebasan.

Menilik judulnya, puisi ini sedari awal sudah tersurat mengutarakan maksudnya. Tentu bukan hanya Nyonya Sagimun M. D., yang menulis puisi dengan cara demikian. Hal itu bisa kita temukan pada puisi “Kebebasan” karya Sugiarti Siswadi, misalnya, yang juga mengutarakan tuntutan posisi emansipatif bagi perempuan di dalam masyarakat. Namun, jika “Emansipasi” masih mewanti-wanti perihal hukum alam dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh tuntutan tersebut (pada bait ke-3 misalnya), hal itu tak kita temukan pada “Kebebasan”. Jika pada “Emansipasi” emansipasi itu masih berupa sesuatu yang mungkin, maka pada “Kebebasan” hal itu adalah sesuatu yang niscaya. Yang menarik, ada satu larik dari “Kebebasan” yang persis mengkritik penulis “Emansipasi” yakni, “…Bukan lagi hanya istri pahlawan rakyat / Kami adalah pahlawan rakyat”. Saya kutipkan puisi “Kebebasan” tersebut secara lengkap di bawah ini:

Kebebasan

Kebebasan telah mengubah wajah dunia

Dirajainya otak, hati dan kepribadian

Disingkapnya kabut di gunung, di lembah, di pantai

Di ladang, di pabrik, di kota-kota

Dan di hati kami, wanita.

Kini kami bukan lagi

Hanya melahirkan prajurit pekerja

Kami adalah prajurit pekerja

Bukan lagi hanya istri pahlawan rakyat

Kami adalah pahlawan rakyat

Dan jika nanti benteng zaman tua sudah hancur

Perkasa berdiri kubu pekerja di persada tanah-airku

Kami bukan lagi hanya penabur bunga

Membaca doa dan meratapi kehilangan

Kami adalah sebahagian anggota pasukan yang terdepan

(Sugiarti Siswadi dlm Fairuzul Mumtaz, 2016)

Bagi saya sebagai penikmat sastra dan sejarah, apa yang disuarakan Nyonya Sagimun M. D. 67 tahun yang lalu ini belumlah kehilangan relevansinya hari ini. Secara langsung kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya perempuan penulis sudah lama melepaskan nama suami sebagai namanya. Hal itu belum tampak pada penulis puisi “Emansipasi”, suatu hal yang juga dikritik sejak zamannya oleh Sugiarti di atas. Sejauh pencarian saya, Sagimun M. D. (Mulus Dumadi) adalah seorang penulis non-fiksi lelaki. Jika pembaca mengetahui informasi yang lebih terperinci, saya sangat bahagia jika dikoreksi. Sekalipun begitu, bukan berarti bahwa pada era itu tidak ada perempuan penulis yang menulis dengan namanya sendiri; S. Rukiah dan Sugiarti Siswadi adalah salah dua contohnya.

Boleh jadi persoalan penggunaan nama suami ini berkenaan dengan ‘jenis’ majalah itu sendiri. Majalah Wanita adalah majalah untuk dunia wanita dan bukan majalah khusus sastra atau kebudayaan. Barangkali karena ia berkenaan dengan dunia wanita, maka ia mengikuti kebiasaan kala itu dan tidak menonjolkan kepribadian sastrawi yang unik sebagai perempuan penulis. Saya duga, untuk perempuan yang sudah berkeluarga, ia akan menggunakan nama suaminya sedangkan yang belum akan menggunakan nama sendiri.

Hal ini terbukti pada nama para penulis puisi di edisi-edisi lainnya majalah ini. Tieneke yang menulis puisi “Hujan” misalnya (lihat foto beberapa puisi di Majalah Wanita di atas). Hal ini diperkuat juga oleh nama dan cara penggunaan nama pada susunan redaksi majalah ini:

Barangkali S. Rukiah dan Sugiarti Siswadi menggunakan nama sendiri (bukan nama suaminya) lantaran mereka adalah sosok-sosok yang berkecimpung di dunia sastra dan menjadikan kegiatan menulis sebagai ‘salah satu profesi’ mereka. Keduanya berada di dalam sebuah ekosistem kesenian/kesusastraan. Setidaknya, Siswadi adalah salah satu pengurus pusat Lekra dan Rukiah, selain juga pengurus Lekra, pernah mengunjungi Eropa selama enam bulan sebagai perwakilan seniman Lekra. Artinya, ada komunitas seniman (lembaga) tertentu yang menasbihkan kedua nama di atas sebagai seorang sastrawati/penulis. Tentu, kita bisa menemukan pembeda intrinsik (perihal kualitas, perihal kesadaran penulis) pada masing-masing karya—sebagaimana puisi “Emansipasi” dan puisi “Kebebasan” di atas. Namun, peran kelembagaan ini pada hemat saya memegang peranan penting. Kelembagaan ini jugalah yang memungkinkan kalimat, “…..Bukan lagi hanya istri pahlawan rakyat / Kami adalah pahlawan rakyat” bisa lahir dari pena Siswadi. Sebab di balik pernyataan itu terdapat modal pengetahuan untuk membaca ulang kenyataan melampaui apa yang ditawarkan oleh pandangan dominan. Bagaimanapun juga di dalam kelembagaan atau komunitas tertentu seperti Lekra—apalagi pada masa itu ketika infrastruktur informasi dan komunikasi tidak se-wow sekarang—perwacanaan dimungkinkan terdistribusi dengan baik.

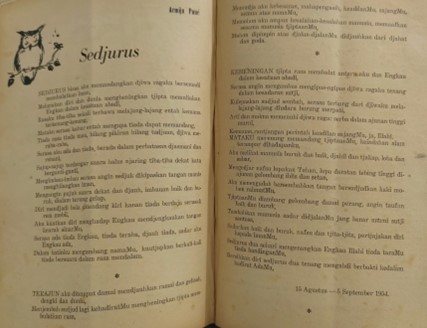

Pembeda antara mereka yang ‘penulis beneran’ dengan mereka yang ‘bagus, sudah berani menulis’ ini saya kira disadari pula oleh redaktur majalah Wanita. Lantaran, mereka juga menerbitkan karya dari para penulis kondang itu. Sejauh pengamatan sekilas saya, Pramoedya Ananta Toer menyumbang artikel “Kita Kenal Sardjana Pasteur yang Termashur Itu…” pada No. 14, 20 Djuli 1955, Th. Ke VII dan Armijn Pane menyumbang puisi “Sedjurus” untuk No. 18, 20 September 1955, Th. Ke VII. Bahkan, yang disebut terakhir diterbitkan dengan ukuran font dan tata letak yang berbeda dengan puisi-puisi lain di dalam majalah Wanita.

Jika bagi S. Rukiah dan Sugiarti Siswadi menulis adalah bagian dari profesi sehingga bolehlah mereka disebut perempuan penulis, maka mengenai Nj. Sagimun M. D., penulis “Emansipasi”, bolehlah kita sebut sebagai “penyair hari minggu”. Istilah “penyair hari minggu” saya pinjam dari ranah seni rupa. Pada era 1970-an dan 1980-an ada istilah “pelukis hari minggu”, yakni para ibu—kebanyakan istri pejabat—yang mengisi akhir pekannya dengan melukis. Mereka bahkan berpameran beberapa kali di era itu. Ny. Sagimun M. D., dan kolega-koleganya yang lain—di dalam Majalah Wanita kita bisa menemukan ‘penulis’ lain dengan cara penulisan nama serupa, misalnya Nj. Stj. Marsidi yang menulis kisah bersambung “Impian dan Kenyataan”—memperlakukan sastra sebagai aktivitas waktu luang. Bukan dalam pengertian mengkonsumsinya saja; memproduksinya pun adalah aktivitas waktu luang. Kita bisa membayangkan bahwa di luar aktivitas tersebut, Ny. Sagimun M. D., dkk., disibukkan pula oleh pelbagai aktivitas lain; entah mengurus suami, arisan, mengurus anak, dan lain sebagainya. Tentu saja, kita juga perlu menyadari bahwa mereka punya waktu menulis puisi karena beberapa pekerjaan mereka ditangani oleh perempuan yang lain (yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga di rumah mereka, misalnya).

Adalah pelembagaan sastra jugalah yang pada akhirnya mewariskan kepada kita nama-nama plus label-labelnya. Ia jugalah yang ‘mendikte’ penulis dan pengarang mana yang perlu dikenang. Dengan kata lain, pranata sastra yang kita internalisasi lewat praktik kita di dunia sastra turut mewariskan kepada kita ‘apatah sastra itu’—dengan segala macam kriterianya. Dari nama-nama yang disebut dalam artikel ini, kita bisa menyusun lapis-lapis nama penulis (dengan demikian juga lapis-lapis pemahaman kita akan sastra) berdasarkan apa yang berlaku umum di dunia sastra kita dalam beberapa dekade terakhir. Pada lapisan pertama akan muncul Armijn Pane dan Pramoedya Ananta Toer, para laki-laki penulis. Diikuti oleh S. Rukiah dan Sugiarti Siswadi, perempuan penulis, di lapisan kedua. Tentu saja, ada lapis-lapis lain di luar kedua lapis ini yang bahkan jika dihadap-hadapkan, dua lapis di atas menjadi minoritas.

Pertanyaannya, bolehkah kita menambahkan lapis ketiga, berisi penulis hari minggu, untuk menempatkan Nj. Sagimun M. D., dan Nj. Stj. Marsidi? Jika ya, lapisan ketiga ini adalah lapisan yang paling terlupakan, hampir tidak ada, di dalam sejarah sastra kita. Bagaimana tidak? S. Rukiah dan Sugiarti Siswadi yang ada pada lapis kedua saja tergolong dalam mereka, meminjam judul sebuah buku tentang perempuan penulis yang terbit baru-baru ini, yang terlupakan dan dilupakan.

Perihal siapa yang dikenang, siapa yang dilupakan atau terlupakan ini pun adalah sumbangsih pelembagaan sastra kita dan kerja kuratorial di dalam institusi tersebut. Dalam konteks peringatan, institusi sastra kita jugalah yang menahbiskan hari-hari penting Chairil Anwar sebagai tanggal yang perlu (mesti) dirayakan, meskipun sampai hari ini masih menyisakan kontroversi. Penahbisan ini berkaitan erat dengan apa yang dicatat atau apa yang diarsipkan (siapa yang mencatat, siapa yang mengarsipkan).

Arsip adalah jendela kita untuk melihat peristiwa sejarah di masa lalu. Bagaimana cara kita memanfaatkan jendela itu menentukan juga di mana sebetulnya posisi kita yang berupaya menginterpretasikan serta mengambil hikmah dari masa lalu, bahkan mengambil kesamaan dari peristiwa masa lalu dengan peristiwa masa kini.

Pemaknaan sejarah bagi masa kini adalah upaya kita untuk, meminjam Walter Benjamin, menangkap percikan api masa lalu yang sekejap tampak lantas menghilang di langit malam nan gelap. Demikianlah makna terdalam dari sejarah (peristiwa yang pada dirinya sudah tak bisa kita jamah itu; hanya sisi-sisi tertentu saja yang bisa kita raba), bak percikan api yang sekilas betul menampak lantas lenyap tak bersisa. Agar terjadi percikan api itu, dibutuhkan perangkat-perangkat untuk mendekatinya, salah satunya adalah arsip. Kenyataannya, arsip selalu sudah terkuratori. Pada lembaga-lembaga arsip sastra, barangkali puisi-puisi seperti karya Nj. Sagimun M. D., di atas tidak disimpan. Jika pun disimpan, ia tidak dibaca dengan serius atau tidak masuk dalam katagori penyimpanan manapun. Majalah Wanita misalnya barangkali tersimpan di lembaga arsip sastra tetapi yang digaris-bawahi pada majalah itu adalah nama-nama penulis lapis pertama seperti Pramoedya dan Armijn Pane misalnya. Maka, dunia sastra kita pun lantas akan begitu lama lupa bahwa pernah pada suatu ketika, nun jauh di masa lalu, ada sebuah puisi berjudul “Emansipasi”. Ketika kita mengais-ngais arsip majalah Wanita dan menemukan puisi tersebut kembali, kita pun tak tahu, siapa nama sebenarnya dari Sang Penyair yang barangkali hanya sekali itu saja menyiarkan puisinya. Puisi-puisinya yang lain barangkali hanya berhenti di buku catatan pribadinya yang kini pun sudah menjelma tanah.

Berto Tukan

Berto Tukan adalah seorang penulis dan peneliti lepas yang berdomisili di Jakarta. Ia pernah belajar di Program Studi Jerman, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI). Studi S1-nya diselesaikan di Program Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Di kampus yang sama, ia menyelesaikan pendidikan Program Magister Filsafat. Bukunya yang telah terbit adalah Seikat Kisah Tentang yang Bohong (kumpulan cerpen, 2016) dan Sudah Lama Tidak Bercinta Ketika Bercinta Tidak Lama (kumpulan puisi, 2018), Aku Mengenangmu Dengan Pening yang Butuh Panadol (kumpulan puisi, 2021), dan Kita #dirumahsaja dan Cemas Akan Dunia (kumpulan puisi, 2021). Selain cerpen dan puisi, juga menulis sejumlah esai di pelbagai media massa cetak maupun daring, serta banyak terlibat di dalam penelitian seni rupa. Pernah aktif sebagai peneliti di Remotivi, sebuah lembaga yang saat itu khusus mengkaji dan mengadvokasi pertelevisian. Selain itu, ia beberapa kali menjadi periset untuk beberapa program dari Dewan Kesenian Jakarta, misalnya, program untuk penerbitan buku Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai (2012) serta program Penelitian Karya Ilmiah Seni Rupa di Tiga Kota (Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung). Bersama beberapa kawan pernah menerbitkan media cetak alternatif, seperti Pendar Pena, Problem Filsafat, dan Dada Terbit. Ia adalah editor pada Jurnal Karbon terbitan ruangrupa. Kini, aktif sebagai koordinator subjek belajar di Gudskul: Studi Kolektif dan Ekosistem Seni Rupa Kontemporer, sebuah lembaga studi alternatif yang didirikan oleh tiga komunitas seni di Jakarta yakni: ruangrupa, Serrum, dan Grafis Huru Hara.