Yoko Tawada membuka cerita panjangnya, Where Europe Begins (Tawada 36), dengan kenangan neneknya tentang seorang gadis kecil sakit-sakitan yang pada zaman dahulu kala pernah hidup di desanya. Oleh seekor ular ajaib, ia disuruh pergi ke barat untuk bertemu dengan Burung Api yang berdiam di seberang tiga gunung tinggi, di puncak sebuah kota putih: ia akan sembuh jika menyentuh bulu sang burung raksasa. Sang ular juga berpesan agar ia tidak meminum air di kota itu sebab itu adalah air asing. Demikianlah, ditemani ibunya, gadis kecil itu pergi ke barat. Setelah menempuh perjalanan penuh liku selama berbulan-bulan, melintasi rerimbunan hutan, padang rumput, dan sarang makhluk-makhluk aneh yang hidup di ambang tradisi kesusastraan klasik, keduanya berhasil tiba di kota putih. Mereka telah mencapai kediaman Burung Api. Namun, akibat panas api yang membikin segalanya terasa kering kerontang, sang gadis pun meminum air dari sebuah kolam. Seketika itu juga ia berubah menjadi seorang perempuan uzur sementara ibunya sirna dilalap api.

Neneknya memaksudkan cerita itu sebagai wanti-wanti tentang segala yang asing: ambil apinya tetapi jangan minum airnya. Kisah ini, dengan demikian, bisa dibaca sebagai alegori tentang Restorasi Meiji, yakni tentang bagaimana Jepang berupaya mengambil api Promethean dari peradaban Barat sambil tetap mempertahankan identitas budaya asli. Dengan kata lain, mencapai pencerahan tanpa meminum air kebudayaan asing. Namun, mengenang kisah ini melalui kenangan lain tentang perjalanan kereta trans-Siberia berpuluh tahun silam sewaktu ia berusia 19 tahun dan hendak mengunjungi Jerman, Yoko Tawada pun bertanya-tanya: “Bagaimana orang bisa bilang di mana tempat perairan asing bermula jika perbatasan negerinya sendiri adalah perairan?” Bukankah, dalam arti itu, yang asing justru bermula dari halaman rumah sendiri, bahkan dari berbagai mata air yang bersembunyi di balik pegunungan berkabut “negeri sendiri”? Bukankah di dasar perut pegunungan itu ada juga api pengetahuan, api yang membuat air mengalir keluar dari perut bumi, menyatu dalam sungai-sungai, sebelum akhirnya bersewujud dengan tujuh samudra yang kemudian kita sebut “perairan asing”?

Hal yang sepadan, saya kira, bisa juga dikatakan mengenai hubungan antara sastra Indonesia dan sastra dunia. Apa yang kita sebut “dunia,” yang sering kita sempitkan menjadi “Barat,” sangat boleh jadi adalah gejala yang bermula dari lingkungan kita sendiri. Apa yang kita pikirkan dan rasakan di Nusantara ini sejak ribuan tahun lampau pada akhirnya toh telah turut membentuk apa yang kemudian disebut “dunia”: tidak ada kolonialisme tanpa pengetahuan geografi yang disuplai warga lokal, tidak ada perkembangan ilmu botani dan farmakologi tanpa pengetahuan vernakuler tentang sifat-sifat tanaman, dan tidak ada modernisme sastra tanpa inspirasi artistik dari budaya non-Barat.

Namun, pertanyaan krusialnya: jika betul bahwa apa yang disebut “kebudayaan dunia” sebetulnya bersumber dari kebudayaan kita dan negeri-negeri Selatan Global lain, mengapa semua itu hampir seperti tidak ada bekasnya sama sekali dalam pewacanaan sastra kita? Kenapa kita tetap sibuk mencari-cari teori sastra dunia untuk menerangkan keadaan sastra Indonesia? Mengapa seorang kritikus Indonesia dan Filipina, umpamanya, hanya dapat berbicara dan saling-mengerti satu sama lain melalui perantaraan teori sastra dunia dan bukan melalui komparasi antara teori sastra Indonesia dan Filipina? Ada apa dengan dapur teori-teori sastra kita? Sebuah dapur tanpa api?

Ini adalah sebuah esai tentang api dan air, tentang pengetahuan dan keasingan, yakni tentang bagaimana upaya mengambil api pengetahuan senantiasa melibatkan proses meminum air asing. Lebih penting lagi, esai ini adalah usaha bertanya: siapa yang membuat aturan semacam itu? Siapa yang menetapkan bahwa pengetahuan—suatu universalitas—hanya mungkin didapat melalui pengasingan, melalui penyangkalan atas situasi partikular budaya sendiri? Dengan kata lain, mengapa karya sastra Indonesia yang hendak jadi karya sastra dunia mesti menyangkal dirinya tiga kali: bahwa karya ini mengandung isi yang memiliki resonansi universal (dengan kata lain, tidak hanya lokal), bahwa karya ini menampilkan bentuk yang dapat diukur berdasarkan standar estetika dunia (dan bukan estetika vernakular), bahwa karya ini dipasarkan pada tingkat dunia (sekalipun tidak terbaca oleh masyarakatnya sendiri)? Singkatnya, mengapa laku mendunia harus ditempuh dengan cara yang ditentukan oleh “dunia” (sebuah eufemisme yang dalam situasi ekonomi-politik global hampir pasti merujuk ke Utara Global)? Dapatkah kita mendunia dengan cara, ukuran, dan metode kita sendiri?

Melalui air dan api, esai ini hendak bertanya: adakah sebuah sastra dunia yang penduniaannya tidak menempuh jalur globalisasi selera Utara Global? Sebuah sastra yang menjadi sastra dunia justru karena ia adalah sastra Selatan Global?

Upaya Mengindonesiakan Teori Sastra

Dalam cerita panjangnya, Yoko Tawada juga berkisah tentang kota Moskow—Moskow nan jauh di mato.

Memandangi padang tundra Siberia yang seperti tidak ada habisnya di seberang jendela kereta, Yoko merasa bahwa “Moskow selalu menjadi kota yang tidak pernah kamu kunjungi.” Ia mengenang orang tuanya yang menghabiskan setengah bulan gaji mereka untuk membeli tiket pertunjukan Anton Chekov di Tokyo yang dipentaskan sebuah kelompok teater dari Moskow. Kota itu seperti kerlip cahaya hijau di penghujung novel The Great Gatsby: suatu “masa depan orgiastik,” suatu janji kesuksesan, yang semakin dikejar semakin surut ke masa lampau. Itulah sebabnya, ketika tokoh Irina berseru, “Ke Moskow, ke Moskow, ke Moskow,” Yoko merasa Moskow adalah semacam mantra untuk memanggil sesuatu yang secara inheren bersifat asing—sesuatu yang dibayangkan sebagai Eropa.

Namun Eropa, seperti halnya Jepang, adalah sebuah imajinasi. Ketika kereta semakin mendekati Moskow, Yoko menyampaikan kepada seorang Prancis di gerbongnya bahwa mereka telah memasuki Eropa. Ia dikagetkan oleh jawaban orang Prancis itu: “Moskow bukan Eropa.” Bagi orang Jepang, pernyataan orang Prancis ini aneh. (Sama halnya bagi saya yang tidak pernah mengerti mengapa “Boulez” dalam nama Pierre Boulez dibaca “bules” dan bukan “bule,” padahal Boulez—baik dari perspektif orang Indonesia maupun secara fonologis—adalah bule.) Imajinasi adalah hal yang aneh: apa yang Eropa bagi Yoko, ternyata bukan Eropa bagi seorang Prancis, sebagaimana apa yang Jawa bagi orang Bugis adalah Sunda bagi orang Jawa dan apa yang Jawa bagi orang Sunda adalah Mataraman bagi orang Singosaren.

Bukalah peta dunia dan tanyakan: di manakah Eropa bermula dan Asia berakhir? Di sini, Yoko Tawada menyampaikan observasi menarik: “Eropa dimulai bukan di Moskow tetapi di suatu tempat sebelumnya.” Eropa bermula jauh sebelumnya, yakni semenjak Yoko merasakan keperluan mendesak untuk meninggalkan Jepang dan menempuh perjalanan kereta sepanjang 9.289 kilometer melintasi Siberia yang tandus dan dingin agar bisa tiba di Moskow dan oper kereta lain hingga sampai di Jerman. Eropa, dengan demikian, bermula dari pikiran. Yoko, seperti halnya kita, sudah Eropa sejak dalam pikiran. Mari kita pinjam renungan ini untuk memikirkan hubungan antara sastra dunia dan sastra Indonesia.

Bukalah lembar sejarah sastra dan tanyakan: di manakah sastra dunia bermula dan sastra Indonesia berakhir? Keresahan semacam ini punya riwayat panjang dalam perbantahan kesusastraan kita.

Dalam sebuah seminar di Universitas Bung Hatta, Padang, pada 23–26 Maret 1988, sejumlah kritikus tersohor berkumpul untuk membicarakan “teori dan kritik susastra Indonesia yang relevan”. Rachmat Djoko Pradopo tampil dengan makalah yang secara tegas dan berapi-api mau mendirikan puitika khas Indonesia. Untuk itu, ia memilah sastra Indonesia ke dalam dua wujud: karya sastra Indonesia yang bersifat “asli atau murni Indonesia” (maksudnya sastra tradisional, pra-kolonial) dan sastra Indonesia “sesudah kedatangan sastra dan teori sastra Barat” (Pradopo 115). Di antara dua wujud itu, Pradopo jelas memilih yang pertama sebagai dasar perumusan puitika Indonesia. Ia menyatakannya dengan lantang (pada puncak kekuasaan Orde Baru): “Kita hanya akan dapat menciptakan sastra Indonesia yang berwatak Indonesia berdasarkan sastra Nusantara, yaitu puncak-puncak sastra Nusantara yang berasal dari sastra daerah” (Pradopo 119). Kalau pun kita terpaksa meminjam teori dari luar, itu diizinkan asalkan “masih ‘halal’” (Pradopo 126).

Budi Darma dan Subagio Sastrowardoyo tampil dengan pandangan yang agak berbeda. Budi Darma menganggap obsesi untuk mengindonesiakan teori sastra itu sebagai perwujudan terkini dari serangkaian “laku lajak” yang terjadi dalam sastra dan ilmu-ilmu budaya di Indonesia. Jika pada 1960-an, ada kelajakan untuk menuntut sastra Indonesia berbicara tentang desa, sementara pada akhir 1970-an, ada kelajakan (dari Sutan Takdir Alisjahbana) untuk menuntut sastra Indonesia mesti terlibat dan memiliki tanggung jawab sosial, dan pada era 1980-an, ada kelajakan (dari Arief Budiman) bahwa sastra harus kontekstual, kini ada sikap berlebih-lebihan yang menuntut sastra Indonesia harus diteorikan secara Indonesia pula (Darma 70–72). Permintaaan bahwa sastra Indonesia harus dikecualikan dari teori-teori Barat adalah suatu kelajakan, menurut Budi Darma, karena itu berpotensi mengeksotiskan diri sendiri. Sementara itu, Subagio melihat bahwa “penghayatan ke dalam kebudayaan bangsa kita sendiri” tidak boleh terjatuh ke dalam trauma kolonial yang membenci penggambaran manusia Indonesia sebagai babu atau jongos bangsa asing (Sastrowardoyo 24). Oleh karena itu, ia memberikan syarat bahwa upaya mengindonesiakan teori sastra itu harus memenuhi “kriteria umum yang dirumuskan dalam metodologi yang umum pula,” seperti harus bisa berlaku umum, bersifat koheren, sahaja, dan memenuhi kaidah falsifikasi Popperian (Sastrowardoyo 27).

Perbantahan di Universitas Bung Hatta pada 1988 ini sebetulnya sudah diawali tujuh tahun sebelumnya. Pada 1981, Sanggar Bambu dan Dewan Kesenian Yogyakarta menyelenggarakan serangkaian diskusi yang dimoderatori Darmanto Jatman dengan topik mempersoalkan apakah sungguh ada “sastra Indonesia” alih-alih sekadar sastra di Indonesia. Bahkan, kalau mau dilacak lebih jauh, keresahan serupa sudah muncul di fase awal sastra Indonesia modern, misalnya dalam esai J.E. Tatengkeng pada 1939. Ia menulis “Kritik dan Ukuran Sendiri” sebagai respons atas esai Sutan Sjahrir yang ditulis dalam pengasingan di Banda Neira. Konteks besar yang melatari perdebatan ini adalah Polemik Kebudayaan. Sjahrir menyampaikan pandangan yang jelas pemihakannya pada Sutan Takdir dan Pujangga Baru, bahkan menandaskan lebih jauh lagi: “Kebudayaan borjuis yang juga dinamakan kebudayaan Barat telah menjadi kebudayaan universal, kebudayaan seluruh dunia. […] Kebudayaan kaum terpelajar di Timur tak lain daripada kebudayaan Barat itu” (Sjahrir 19). Kesimpulan ini ditentang keras oleh Tatengkeng (35) yang memandang bahwa “ukuran Barat” itu telah gagal sebab menghasilkan “kejatuhan norma moral” (verval de morele normen). Lebih dari itu, menurut Tatengkeng, “ukuran yang dipergunakan pada kesusastraan Indonesia tidak dapat sama dengan ukuran kesusastraan Barat” sebab “kesusastraan Indonesia masih muda; kesusastraan Belanda sudah tua” (Tatengkeng 34). Terlihat betapa Tatengkeng di sini mendua: ia menolak menggunakan ukuran kesusastraan Barat tetapi memandang bahwa kesusastraan Indonesia lebih muda dari Belanda sehingga, dalam arti itu, menerima asumsi implisit bahwa ukuran sejarah sastra dunia berpangkal pada historiografi Eropa. Kemenduaan Tatengkeng ini akan terus menghantui setiap percakapan tentang upaya mengindonesiakan puitika dan teori sastra selanjutnya, mulai dari diskusi Sanggar Bambu 1981, simposium 1988, dan gemanya masih bisa kita rasakan sampai hari ini dalam penggunaan teori-teori Prancis atau Amerika Serikat untuk berbicara tentang situasi pascakolonial dan interseksional.

Suasana kikuk dan saling-menatap yang muncul ketika para sastrawan Indonesia mendengar orang mempertentangkan frasa “sastra Indonesia” dengan “sastra di Indonesia” bukanlah fenomena sastra semata. Hal serupa juga kita temukan dalam cabang budaya yang lain: seni rupa, tari, bahkan filsafat. Jauh-jauh hari, pada 1969, Oesman Effendi (sewaktu ia belum menjadi galeri lux di Taman Ismail Marzuki) telah memproklamirkan: “seni lukis Indonesia tidak ada” (Mutidjo 2007). Ia menggugat bahwa seni lukis yang berkembang di Indonesia masih merupakan emulasi dari seni lukis Barat, sehingga seni lukis yang bersifat khas Indonesia belum muncul. Wacana serupa juga kita temukan dalam seni tari. Dalam buku sejarah tari Indonesia, Nungki Kusumastuti sampai perlu memberikan klarifikasi bahwa penggunaan kata “Indonesia” dalam buku yang membahas sejarah tari sejak masa prasejarah hingga Orde Baru itu hanyalah “untuk memudahkan pemahaman” sehingga menunda perdebatan pelik mengenai hubungan antara “tari” dan “Indonesia” dalam frasa “tari Indonesia” (Kusumastuti xi). Sementara itu, dalam filsafat, bahkan sempat dilangsungkan simposium besar pada 2014 yang memberi perhatian utama pada ada/tidaknya “filsafat Indonesia” yang bukan sekadar “filsafat di Indonesia” (Wibowo).

Dalam peta pengetahuan yang lebih luas, semua pertengkaran ini ada hubungannya dengan “pribumisasi ilmu” (kadang disebut pula “indigenisasi”) yang melanda ilmu-ilmu sosial-budaya di Indonesia era 1970-an. Dalam ranah ilmu sejarah, upaya ke arah pembentukan “historiografi nasionalis” merupakan wacana yang telah terbangun sekurang-kurangnya sejak Seminar Sejarah Nasional di tahun 1957. Mohammad Yamin mencetuskan perlunya pencarian atas “filsafah sejarah nasional” yang berangkat dari “sikap rohaninya dengan tinjauan-hidup bangsa Indonesia sendiri”, sedangkan Soedjatmoko dengan tegas menyatakan: “tidak adalah apa yang dinamakan suatu filsafah sejarah nasional” (Pradadimara 703). Cetusan mengenai “filsafah sejarah nasional” ini dikembangkan menjadi agenda dekolonisasi ilmu sejarah oleh Sartono Kartodirdjo pada dekade 1970-an, khususnya lewat pergeseran fokus kajian dan metode dari yang semula Neerlandosentris ke Indonesiasentris (Kartodirdjo 26).

Dalam ranah ilmu ekonomi, upaya ke arah pembentukan ilmu ekonomi berwatak Indonesia telah dijalankan sejak akhir dekade 1970-an, antara lain oleh Mubyarto dengan konsepsi Ekonomi Pancasila. Pada berbagai kesempatan, Mubyarto merumuskan lima ciri sistem Ekonomi Pancasila yang dibangun di atas landasan konseptual tentang “manusia Indonesia” yang dikatakan memiliki “kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan” (Mubyarto 53-54). Ekonomi Pancasila yang dicetuskan Mubyarto, seperti halnya ekonomi-politik klasik yang merupakan bagian dari Kameralwissenschaften (ilmu-ilmu administrasi), bertopang pada semangat nasionalisme ekonomi. Semangat nasionalisme itu dicerminkan pada koperasi sebagai “sokoguru perekonomian” yang didasarkan pada karakterisasi manusia Indonesia.

Dua Sastra Dunia, Dua Cara Menduniakan Sastra

Upaya-upaya indigenisasi ilmu sosial-budaya di Indonesia banyak menuai kritik. Dalam ranah kajian sejarah, kritik atas historiografi nasionalis antara lain diutarakan oleh Bambang Purwanto. Banyak praktik dari penulisan sejarah nasionalis yang ternyata kurang taat pada kaidah keilmuan yang menjunjung tinggi objektivitas dan cenderung menghasilkan narasi sejarah yang membesar-besarkan peran bangsa sendiri, melebih proporsi yang wajar. Demikian pula dalam ranah kajian ilmu ekonomi. Konsepsi Ekonomi Pancasila yang dicetuskan Mubyarto telah banyak menuai kritik, terutama dari kalangan yang menggunakan pendekatan strukturalis, antara lain bahwa konsepsi tersebut tak lebih dari “daftar angan-angan yang idealis dan moralis, tidak berpijak pada kenyataan; ahistoris, tidak berpijak pada realitas material kesejarahan ekonomi dan politik Indonesia; dan secara teoretis kurang mendalam, tidak didasarkan pada landasan teori yang tersedia dalam ilmu sosial klasik” (Heryanto 84).

Apa yang disebut Nirwan Dewanto (Dewanto 14) sebagai “mentimur-timurkan diri” atau disebut Umar Junus (Junus 97) sebagai “menjadikan diri takuniversal” ini memang problematis. Menurut saya, semua upaya semacam ini mengalami kebuntuan karena terjebak pada satu warisan kolonialisme yang masih tersisa, yakni asumsi bahwa menolak Barat berarti mempartikularkan-diri. Asumsi ini saya sebut warisan kolonialisme sebab menyatakan hal itu berarti menerima pengandaian kolonial bahwa yang-universal adalah privilese Barat semata, di luar itu hanya ada lautan jasad renik partikularitas yang menanti dipanen oleh sang Universal. Dalam semangat mempartikularkan diri sendiri—alih-alih menguniversalkan diri sendiri—upaya mengindonesiakan teori sastra bisa dengan heroik menolak Barat sembari tanpa disadari bergerak dalam sebuah ruang yang luas dan konturnya dibentuk oleh si Barat.

Ketimbang mempartikularkan diri (yang dengan mengena diejek Dewanto sebagai laku “mentimur-timurkan diri”), jauh lebih baik bereksperimen dengan upaya menguniversalkan diri. Itu artinya, merebut sarana produksi atas yang-universal dari monopoli Utara Global. Langkah kita, dengan demikian, bukanlah menolak keuniversalan (lewat argumen-argumen pascamodern atau pascakolonial, misalnya), suatu langkah yang justru menyerahkan ranah universal secara bulat-bulat ke Utara Global, melainkan merakit klaim universal versi Selatan Global: menunjukkan bahwa yang-universal baru betul-betul bersifat universal jika ia berlaku dalam kondisi Selatan Global dan bukan sekadar Utara Global. Semboyan kita seharusnya bukan “Tolak universalitas! Rayakan kemajemukan partikular! Multi-kulti!” melainkan: “Universalitas yang sebenarnya hanya bisa datang dari Selatan Global.”

Selama ini, dunia diduniakan dari utara—secara ekonomis, politis, dan estetis. Akibatnya, apa yang berlaku bagi masyarakat utara yang berprivilese dijadikan standar untuk mengukur segala yang terjadi di selatan: beradab/tidak, estetis/tidak, sejahtera/tidak. Persoalannya, sesuatu hanya berlaku dalam kondisi umum jika hal itu berlaku bukan dalam kondisi ideal, tetapi dalam kondisi yang jauh dari ideal, yakni dalam kondisi serba-kekurangan, dalam kondisi hancur lebur. Implikasinya, dunia baru betul-betul dunia jika ia diduniakan dari selatan, sehingga apa yang berlaku bagi masyarakat selatan yang tidak berprivilese seharusnya dijadikan standar untuk mengukur segala yang terjadi di utara. Inilah syarat dan ketentuan yang semestinya kita ajukan untuk penduniaan sastra Indonesia.

Untuk menguniversalkan sastra Indonesia, kita membutuhkan teori, yakni himpunan pernyataan yang berlaku umum karena menggambarkan kondisi paling mendasar dari berbagai fenomena yang hendak dijelaskan. Lebih dari sekadar kumpulan pernyataan tentang dunia, teori adalah sebuah dunia tersendiri. Teori adalah suatu penduniaan, bukan sekadar pemaknaan terhadap dunia yang menyingkapkan-dirinya (worlding), melainkan juga proses pembuatan struktur dasar yang melandasi dunia (world-making) dan pembangunan segenap teknologi yang membuat dunia itu dapat dialami (world-building). Teori adalah cara yang melaluinya pengalaman partikular diabstraksikan menjadi universal—suatu cara yang melaluinya Indonesia dialami sebagai dunia.

Dewasa ini, teori telah menjadi sastra dunia: para sastrawan dan kritikus dari berbagai belahan bumi telah dengan fasih merujuk, atau setidaknya menyebut-nyebut, para teoretikus besar seperti Jacques Derrida, Gayatri Spivak, Gilles Deleuze, Martin Heidegger, Jacques Lacan, Slavoj Zizek, Timothy Morton, Jacques Rancière, Homi Bhabha, dan sederet teori besar seperti interseksionalitas, ekokritisisme, pascahumanisme, autoteori, materialisme baru, teori afek, dan bejibun lainnya. Kesadaran bahwa teori hari ini sudah menjadi kesusastraan yang mengglobal bahkan telah membuahkan cabang kajian dalam rumpun world literature studies, seperti tampak dalam bunga rampai Theory as World Literature yang mendeklarasikan bahwa “teori telah begitu mendunia hari ini” hingga ke titik di mana “teori menjadi tidak terbedakan lagi dari sastra dunia” (Leo 13).

Akan tetapi, seperti halnya sastra dunia, teori yang dimaksud lebih sering merupakan ekspor pemikiran universal dari Utara Global. Inilah yang terjadi mulai dari zaman keemasan teori-teori Prancis (era 1960-an hingga 1980-an), merebaknya cultural studies di seluruh dunia (era 1990-an), hingga era wacana sangar pascakolonialisme dan dekolonialitas yang belakangan ini menjadi mantra akademis di mana-mana, termasuk di Indonesia raya. Marilah kita lihat kasus terakhir ini lebih mendetail. Periksalah demografi para pemikir pascakolonial dan dekolonial. Mereka rata-rata berasal dari Asia, Afrika, atau Amerika Latin. Namun, periksalah juga di mana mereka memproduksi pengetahuan. Para punggawa pascakolonialisme dan dekolonialitas ini sebagian besar mengajar di pusat-pusat epistemik Utara Global: Edward Said dan Gayatri Spivak mengajar di Columbia University, Homi Bhabha mengajar di Harvard University, Dipesh Chakrabarty mengajar di University of Chicago, bahkan pencetus paradigma berpikir kepulauan Karibia Édouard Glissant mengajar di CUNY Graduate Center, sementara pakar decoloniality Walter Mignolo mengajar di Duke University. Orang-orang ini sungguh enak betul hidupnya: berteori tentang dunia ketiga, tentang subaltern, tentang “mendesakan Eropa,” tentang pluriversalitas, tetapi #kaburajadulu—atau bahkan kabur selamanya—dari kekacauan, ketidakpastian, dan keambrolan dunia ketiga yang ngeri-ngeri sedap itu.

Menyadari situasi ini, kita patut bertanya: adakah contoh yang menggambarkan penduniaan sastra dari Selatan Global yang berhasil sebagai teori sastra dunia? Ada, tentu saja. Kasus realisme magis Amerika Latin, saya pikir, adalah contoh gemilang. Seratus Tahun Kesunyian, yang secara bentuk dan isi mengungkapkan situasi Amerika Latin, di mana yang real dan yang fantastis bercampur dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebuah novel yang dengan cepat menjadi teori tersendiri. Ini adalah sebuah novel yang mengungkapkan suatu cara berpikir alternatif sampai-sampai Salman Rushdie menganggapnya sebagai novel yang “mengungkapkan sebuah kesadaran yang benar-benar Dunia Ketiga” (McClennen 167). Bahkan kategori “realisme magis” kemudian dengan cepat diterapkan untuk melabeli karya-karya yang tidak ada hubungannya dengan boom sastra Amerika Latin, seperti Beloved karya Toni Morrison, Cantik itu Luka karya Eka Kurniawan, termasuk film kartun Spirited Away karya Studio Ghibli. Pelabelan ini menunjukkan bagaimana realisme magis bukan lagi sebuah gaya sastra, melainkan sebuah teori sastra—suatu pandangan-dunia estetis yang bukan hanya khas Amerika Latin tetapi juga universal.

Proses transformasi Seratus Tahun Kesunyian, dan karya-karya Amerika Latin sezaman, dari sebuah novel menjadi teori sastra dunia ini diteliti oleh Sophia McClennen. Unsur penting yang ia garis-bawahi dalam apotheosis karya sastra menjadi teori sastra dunia itu adalah keberadaan tradisi teoretisasi di Amerika Latin (McClennen 164). Harus diingat bahwa Amerika Latin adalah benua yang sibuk dalam produksi pengetahuan: pada era ketika Gabriel Garcia Márquez menuliskan novel-novel realisme magisnya, muncul pula teori dependencia dari Raúl Prebisch (yang kemudian berkembang di tingkat global menjadi teori sistem-dunia), teori pendidikan kaum tertindas Paulo Freire, estetika teater partisipatoris Augusto Boal, Sinema Ketiga Fernando Solanas, teologi pembebasan Gustavo Gutiérrez dan Leonardo Boff, teori coloniality of power Aníbal Quijano, pendekatan riset partisipatoris Orlando Fals Borda, bahkan logika parakonsisten Newton da Costa. Amerika Latin betul-betul sebuah intellectual powerhouse: produksi teorinya berlimpah ruah. Situasi inilah yang memungkinkan realisme magis terkonsolidasikan menjadi teori dunia.

Bagi kita di Indonesia, pelajaran penting dari pengalaman Amerika Latin adalah: tidak ada boom sastra tanpa boom teori. Kita tidak bisa mengharapkan sastra Indonesia menjadi teori sastra dunia tanpa kapasitas menteorikan sastra, menguniversalkan pengalaman sastrawi, membuat apa yang masuk akal bagi kita menjadi masuk akal bagi dunia. Singkatnya, tidak ada ekosistem sastra tanpa ekosistem teori sastra.

Pertanyaan yang kemudian secara natural muncul adalah: mengapa tidak pernah ada boom teori di Indonesia? Jawabannya berakar pada pola produksi pengetahuan yang telah terbentuk sejak era kolonial.

Prakondisi Historis Produksi Pengetahuan di Indonesia

Ilmu-ilmu sosial-budaya yang berkembang di Hindia Belanda dapat dengan cukup pasti dikelompokkan ke dalam rumpun ‘ilmu kolonial’. Semua kajian ilmu sosial-budaya yang diadakan di Hindia Belanda sejak abad ke-18 sampai dengan kedatangan Jepang pada 1942 dicirikan secara mendasar oleh konteks produksi ilmu pengetahuan itu, yakni keperluan pengelolaan kolonial. Konteks ini dapat dijabarkan, dari sudut pandang pembagian kerja intelektual, ke dalam empat sifat umum.

Pertama, kajian ilmu sosial-budaya di Hindia Belanda tidak pernah lepas dari orientasi terapan. Kita dapat menyebut beberapa contoh, antara lain, uraian etnografis Snouck Hurgronje tentang masyarakat Aceh, kajian hukum adat Cornelis van Vollenhoven, dan studi komparatif J.W.B. Money tentang perekonomian Hindia Belanda di era tanam-paksa dan keadaan perekonomian koloni Inggris di India. Kajian-kajian tersebut dibimbing oleh leitmotif yang jauh dari pengembangan ilmu pengetahuan dan theory-building, malahan lebih ditujukan untuk mendukung proyek kolonial di negeri jajahan. Corak kajian ilmu sosial-budaya yang berorientasi pada pemecahan masalah administrasi kolonial ini terekam dengan terang benderang dalam judul buku J.W.B. Money: Java, or How To Manage A Colony (1861).

Kedua, kajian ilmu sosial-budaya di Hindia Belanda cenderung menitikberatkan pengumpulan dan anotasi sumber informasi. Orientasinya adalah pada stock-opname gejala-gejala sosial negeri jajahan. Kita bisa merujuk pada kajian paling awal atas musik Jawa oleh Jacobus Radermacher dan, secara umum, penelitian filologi, antropologi serta arkeologi yang disponsori Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen sejak abad ke-18. Dalam konteks corak terapan ilmu sosial-budaya di Hindia Belanda, penitikberatan pada pengumpulan sumber informasi sebagai bahan baku keilmuan menjadi dapat dipahami. Hindia Belanda diposisikan sebagai gudang informasi yang perlu didata dan diarsipkan demi membangun penjelasan dan pemecahan atas permasalahan praktis di bidang administrasi kolonial.

Ketiga, kajian ilmu sosial-budaya di Hindia Belanda cenderung menitikberatkan pada survei dan pemetaan. Dalam kategori ini, kita dapat menempatkan bukan saja survei sejarah Sumatra oleh William Marsden dan survei sejarah Jawa oleh Thomas Stamford Raffles, tetapi juga kajian statistik tentang populasi Jawa yang diterbitkan sejak 1779 di Verhandelingen, jurnal resmi Bataviaasch Genootschap. Tidak dapat dilupakan juga survei kartografi kolonial yang dilakukan sejak François Valentijn dalam bukunya, Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724).

Keempat, kajian ilmu sosial-budaya di Hindia Belanda, sesuai dengan watak terapannya, cenderung digunakan untuk mendesain subjek terjajah. Lewat uraian etnografis, filologis, dan arkeologis, para sarjana kolonial membakukan sejumlah ciri bangsa terjajah dan dengan itu secara aktif mengkonstruksi nilai-nilai yang kemudian diberi label “tradisional”. Studi-studi sastra klasik Nusantara dijalankan hingga pada taraf penulisan-ulang atas karya klasik, misalnya apa yang diperbuat J.J. Meinsma pada Babad Tanah Jawi. Sebagai bandingan, kita dapat merujuk pula pada stereotipe kultural yang dibangun Hugh Clifford tentang fenomena “latah” dan “amuk” (amok) sebagai ekspresi psikologis suku-bangsa Melayu dalam bukunya yang dijuduli dengan begitu karakteristik: Studies in Brown Humanity, Being Scrawls and Smudges in Sepia, White, and Yellow (1898).

Keempat watak ilmu-ilmu sosial-budaya di Hindia Belanda tersebut sejalan dengan identifikasi antropolog Bernard Cohn atas enam modalitas epistemik yang berperan dalam formasi negara kolonial di Asia (Shamsul 35-36):

- Modalitas historiografis: penciptaan narasi historis yang mengkonstruksi identitas bangsa terjajah dan menjustifikasi misi pemberadaban kolonial

- Modalitas survei: penciptaan skema taksonomis atas isi perut negeri jajahan dan konsolidasi data untuk keperluan pengambilan kebijkan kolonial

- Modalitas enumeratif: penciptaan kategori sosial yang memilah-milah subjek terjajah, mengelompokkannya ke dalam blok etno-kultural yang terdelienasi dengan jelas

- Modalitas pengawasan: penciptaan sistem klasifikasi dan identifikasi subjek terjajah yang melayani kepentingan keamanan administrasi kolonial

- Modalitas museologis: penciptaan skema representasi imajiner yang menempatkan totalitas negeri jajahan sebagai sebuah museum (proyek kanonisasi kolonial)

- Modalitas pencitraan: penciptaan stereotipe kultural tentang kebudayaan pribumi yang disarikan esensinya secara romantik.

Keenam modalitas tersebut bermuara pada terwujudnya watak kolonial dalam seluruh riset ilmu-ilmu sosial-budaya di Hindia Belanda—sebuah watak yang diungkapkan dalam imajinasi tentang tanah koloni sebagai “museum, kebun raya, dan kebun binatang” (Shamsul 36).

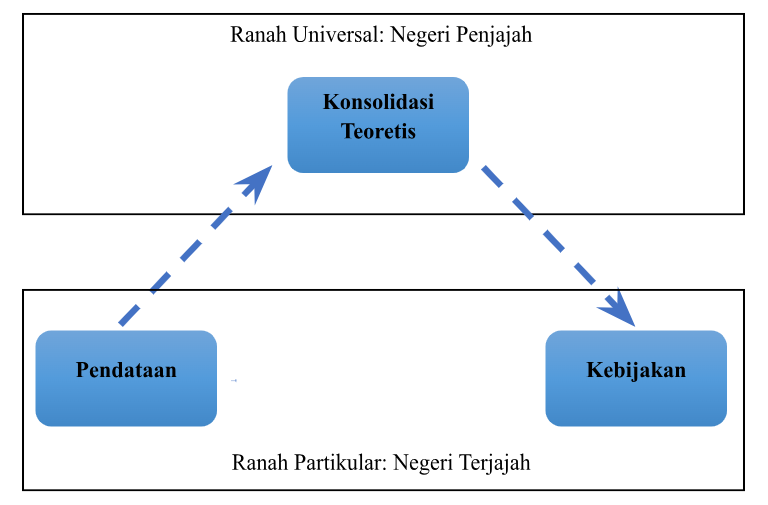

Apabila hendak disarikan, siklus riset sosial-budaya di Hindia Belanda dapat digambarkan sebagai gerak dari pendataan ke pengambilan kebijakan tanpa dimediasi oleh upaya konsolidasi teoretis. Langkah dari deskripsi (pendataan) ke preskripsi (pengambilan kebijakan) hanya dimediasi oleh kepentingan administratif kolonial. Hal ini menggaris-bawahi fakta bahwa riset ilmu-ilmu sosial-budaya di Hindia Belanda—bertolak belakang dengan riset ilmu-ilmu sosial-budaya di Barat—selamanya bergerak pada aras partikularitas. Lantas ke mana perginya universalitas di negeri jajahan?

Bersamaan dengan inventarisasi kekayaan negeri jajahan yang selamanya bergerak pada ranah partikular, dijalankan pula usaha-usaha penerapan teori yang diproduksi di Eropa dan dilabeli universal ke dalam realitas partikular Hindia Belanda. Hasilnya adalah geografi pengetahuan yang terbelah:

Dengan demikian, negeri jajahan tidak pernah berperan sebagai ranah produksi teori. Peranan yang dimainkannya adalah produsen bahan baku teori (data) dan lapangan penerapan teori (kebijakan). Di sini berlaku dua macam siklus. Yang pertama adalah pendataan kolonial yang diolah secara langsung menjadi kebijakan kolonial, tanpa melalui perantaraan konsolidasi teoretis. Hasilnya adalah kebijakan yang didasarkan sepenuhnya pada riset-riset terapan yang berciri praktis (problem solving). Sedangkan yang kedua adalah suatu hubungan yang lazim dalam ekonomi-politik bangsa terjajah: Hindia Belanda mengekspor bahan baku teori, negeri Belanda mengolah bahan baku tersebut menjadi teori dan mengekspornya kembali ke Hindia Belanda sebagai kebenaran ilmiah yang membimbing pengambilan kebijakan di tanah jajahan. Hasilnya adalah kebijakan yang didasarkan pada penerapan teori sosial Barat yang dipandang universal. Terlepas dari perbedaan antara dua siklus tersebut, gambaran besarnya tetap sama: negeri jajahan diposisikan sebagai ladang penghasil partikularitas, sedangkan negeri penjajah diposisikan sebagai mesin penghasil universalitas. Dengan kata lain, negeri jajahan menghasilkan deskripsi, negeri penjajah menghasilkan teori.

Skema pembagian kerja intelektual semacam ini berlanjut dalam perkembangan ilmu sosial-budaya di Indonesia sesudah merdeka. Negeri bekas penjajah meneruskan tradisi pencarian akan universalitas lewat pembangunan teori, sementara negeri bekas jajahan meneruskan tradisi ilmuwan kolonial dengan menjalankan inventarisasi data dan berusaha keras menerapkan teori. Inilah yang disebut oleh sarjana pascakolonial dari Malaysia, Syed Farid Alatas, sebagai “ketergantungan akademis” (academic dependency), yakni ketergantungan komunitas ilmuwan sosial-budaya di negeri bekas jajahan pada “definisi lingkup kajian, metode, dan standar kualifikasi riset” yang ditetapkan komunitas ilmuwan sosial-budaya di negeri bekas penjajah (Alatas 2000: 84).

Ketergantungan akademis ini, menurut Alatas, berakar pada skema pembagian kerja yang tidak adil antara ilmuwan sosial-budaya di negeri bekas penjajah dan bekas jajahan. Skema tersebut berpangkal pada tiga pokok (Alatas 2003: 607):

- Pembagian antara kerja intelektual-teoretis dan kerja intelektual-empiris: ilmuwan sosial-budaya di negeri bekas penjajah dapat menjalankan kerja intelektual teoretis ataupun empiris, sementara ilmuwan sosial-budaya di negeri bekas jajahan hanya menjalankan kerja intelektual empiris (studi deskriptif atau paling banter koroborasi teori).

- Pembagian antara kajian negeri lain dan kajian negeri sendiri: ilmuwan sosial-budaya di negeri bekas penjajah menjalankan kajian negeri lain dan negeri sendiri, sedangkan ilmuwan sosial-budaya di negeri bekas jajahan cenderung terbatas pada kajian di negeri sendiri.

- Pembagian antara kajian komparatif dan studi kasus tunggal: ilmuwan sosial-budaya di negeri bekas penjajah jamak menjalankan kajian komparatif, sementara ilmuwan sosial-budaya di negeri bekas jajahan cenderung bertahan pada studi kasus tunggal.

Ketiga pokok pembagian kerja intelektual yang diidentifikasi Alatas tersebut meneguhkan gambaran kita semula bahwa universalitas adalah privilese ilmu-ilmu sosial-budaya di negeri bekas penjajah, bahwa apa yang dimiliki ilmu-ilmu sosial-budaya di negeri bekas jajahan adalah hamparan partikularitas.

Muara dari semua ini adalah kesibukan sebagian besar ilmuwan sosial-budaya kita untuk “mempraktikkan teori” alih-alih “menteorikan praktik”. Dalam kajian sastra di Indonesia, corak ini begitu terasa hingga hari ini. Bebarengan dengan para ilmuwan sosial Orde Baru yang berlomba-lomba menerapkan developmentalism, sebagai kelanjutan dari orientalisme (Mudzakkir 297), para pengkaji sastra kita dari periode yang sama berlomba-lomba menerapkan new criticism. Hari ini, nama-nama telah berubah, tetapi situasinya tetap sama: kritik baru telah digantikan oleh teori resepsi, untuk kemudian digantikan lagi dengan dekonstruksi, pascamodernisme, pascakolonialisme, hingga akhirnya ekokritik yang begitu menjamur hari-hari ini, tetapi pembagian kerja intelektualnya tetap sama—kita menyuplai data, mereka mencipta teori. Dengan kata lain, kita menyerahkan hak atas api pengetahuan dan menerima pemberian air yang disucikan dari Utara Global.

Bagaimana Sastra Indonesia Menteorikan Dunia

Menyadari prakondisi historis produksi pengetahuan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan: seluruh percakapan intelektual tentang kiat-kiat mempraktikkan teori adalah kelanjutan dari percakapan kolonial tentang cara-cara mengekspor bahan baku teori dari tanah jajahan, manufaktur teori di negeri penjajah, dan mengimpornya kembali ke tanah jajahan sebagai kebenaran universal. Hubungan ketergantungan yang terjadi di ranah ekonomi tercerminkan pula di ranah pembangunan teori. Alih-alih membangun teori, kita lebih senang berkubang dalam deskripsi. Kita terlalu mudah dikenyangkan oleh deskriptivisme atau, paling banter, thick description. Diet kita terlalu banyak karbohidrat data dan tafsiran yang menerapkan teori, tetapi rendah nutrisi penciptaan teori. Inilah mengapa tidak pernah ada boom teori di Indonesia.

Alhasil, intelektual kita masih bekerja secara kolonial: begitu patuh mengumpulkan data, menafsir-nafsir sedikit berdasarkan teori yang tersedia, tetapi tidak pernah terbayang akan lancang menteorikan sendiri situasi kita. Ambisi kita hanya mentok pada menjadi modernis yang baik, posmodernis yang baik, atau postcolonial scholar yang baik—dengan kata “baik” didefinisikan seturut ukuran Utara Global. Lebih dari itu akan dipandang tidak elok.

Lantas bagaimana sastra Indonesia dapat menteorikan dunia, menguniversalkan diri sejauh-jauhnya? Tidak ada resep yang pasti, tetapi langkah awalnya adalah menyadari lokasi sastra Indonesia dalam sastra dunia. Lokasi itu akan kita temukan dalam sebuah bentangan negeri-negeri yang terdepan, terluar, dan tertinggal dalam peta sastra dunia—sebuah bentangan yang kita kenali sebagai Selatan Global. Kita, seperti halnya negeri-negeri Selatan Global lain, adalah negeri tanpa kanon: apa pun yang kita sebut “tradisi” sebetulnya hanya rakitan yang usianya baru sebentar dan itu pun turut dibentuk oleh kolonialisme, sedangkan apa yang kita bangga-banggakan sebagai Ur-poet seperti Chairil Anwar masih bisa dengan sangat mudah dikelirukan oleh rata-rata anak sekolah kita dengan karya palsu kelas kambing (Subhan 2024). Bila orang Inggris tersandung akan mengutip Shakespeare, orang Indonesia tersandung akan menukas: “Bjirr!” Kita adalah negeri tanpa wajah asli, tanpa default setting, tanpa sel punca kebudayaan. Sehingga, sementara negeri-negeri Utara Global mesti berjuang keras untuk bisa menjadi anti-esensialis, kita sudah anti-esensialis sejak lahir.

Satu yang penting: kondisi 3T ini mesti kita insyafi sampai ke taraf bisa kita nikmati, bukan sebagai suatu aib yang mesti kita sembunyikan atau jauhi sebisa mungkin lewat upaya #kaburajadulu. Situasi norak (katrok), semenjana, sekaligus wagu (cringe), yang dalam dialek Semarangan disebut cekètèr ini, dapat kita jadikan posisi pijak bagi keberpihakan kita. Keamblesan situasi kita yang serba-tak menentu adalah sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Kita mesti belajar berteori dari dalam kondisi kita yang serba-cekètèr ini: menguniversalkan diri sambil tetap bersitahan dan bersetia pada puisi genteng bocor, syair tempe penyet, drama-drama galbay, cerpen bungkus gorengan, dan novel yang ditulis sambil kerja serabutan. Jadi, orientasi penduniaan kita yang mesti digeser: jangan membayangkan sastra Indonesia sebagai calon sastra Prancis, calon sastra Amerika Serikat, atau calon sastra Jepang, keadaan transisional menuju suatu ‘Eropa kecil’ yang dibayangkan akan terwujud di tanah gersang ini andai saja semuanya “diurus dengan benar” (baca: menurut ukuran Utara Global, seperti dengan mendirikan kanon seni tinggi, museum yang terkurasi dengan otoritatif, menertibkan standar estetika agar ‘maju’, menaruh karya dalam pedestal vitrin agar seakan berpendar dalam siraman rohani lampu sorot, dan aneka mimpi basah para pegiat pansos lainnya).

Sastra Indonesia dapat menjadi teori sastra dunia sebab kondisi hidup di Indonesia—seperti halnya kondisi hidup di negeri-negeri Selatan Global lainnya—menandai ciri paling mendasar, paling tanpa ilusi, paling tanpa perikemanusiaan, dari kondisi hidup di mana pun. Kita adalah juru kunci hari kiamat: apa yang terasa apocalyptic di Utara Global adalah kenyataan hidup sehari-hari di Selatan Global. Sehingga kesusastraan yang ditulis rapat pada sisi kondisi hidup semacam ini, pada sisi kondisi setengah mati ini, oleh karenanya, akan menggambarkan wajah dasar dari seluruh bentuk kehidupan. Ia menjadi universal karena mengandung di dalamnya seluruh kontradiksi yang pernah ada di dunia. Ia menjadi universal karena tidak ada lagi kondisi yang lebih hancur lebur ketimbang ini. Ia menjadi universal, singkatnya, karena api kehancuran menyala terang di Selatan Global.

Dengan bersetia pada kehancur-leburan situasi kita sendiri, kita dapat berteori dengan lurus tentang sastra Indonesia—tanpa ilusi-ilusi yang diciptakan oleh standar Utara Global ataupun oleh idealisasi tentang ketimuran yang asli. Menduniakan sastra Indonesia bukanlah mengikuti resep sukses mendekat-dekatkan diri dengan isu, teori, atau gaya sastrawi yang sedang ngetren di Utara Global seperti pernah disindir oleh Zen Hae (131). Sebab cara semacam itu mengimplikasikan keinginan untuk ditatap oleh dan secara Eropa. Menduniakan sastra Indonesia juga bukanlah memasarkan sepiring nasi gudeg ketimuran yang konon asli dan adiluhung. Sebab cara demikian juga mengimplikasikan keinginan untuk diakui asli dan unik oleh juru cicip Michelin dari Utara Global.

Bersetia pada kondisi Dunia Ketiga, sebaliknya, mengimplikasikan tiga hal: (1) eksplorasi isu, dan perspektif dalam memandang isu, yang tidak mengekor Utara Global, (2) berani bereksperimen dengan standar estetika dan penilaian sastrawi yang tidak diturunkan dari standar Utara Global, dan (3) menduniakan sastra Indonesia melalui jaringan distribusi Selatan Global. Dengan kata lain, kita membutuhkan epistemologi, estetika, dan ekonomi-politik yang berbasis pada kondisi Selatan Global.

Seperti apakah epistemologi Selatan? Ciri yang paling pokok adalah sinkretisme. Logika yang mengatur segalanya adalah kreolisasi: segala unsur diserap, dipaksa muat, kalau perlu dengan ditransformasi sejauh-jauhnya, sehingga menjadi pas sesuai kebutuhan. Ia adalah kanibal sejati: melumat semua sumber tanpa pandang bulu, mengoplos segalanya menjadi gado-gado. Yang barat ia timurkan, yang timur ia baratkan—semuanya dipiuhkan demi mengekspresikan singularitas situasi hidup di Selatan Global yang melandasi situasi hidup di mana pun. Epistemologi Selatan adalah kemampuan memandang dari semua perspektif.

Seperti apakah estetika Selatan? Yang jelas bukan puritanisme bentuk yang berpangkal pada konsep refinement atau ‘selera yang tercerahkan’, sebab hal semacam itu dibangun oleh hierarki kelas dan peradaban. Estetika Selatan adalah sebuah estetika yang terbuka pada keragaman ukuran keindahan dan, lebih dari sekadar itu, kepekaan untuk merasakan segalanya—yang paling cekètèr sekalipun—sebagai keindahan. Mengadopsi satu ukuran estetika itu sulit, mengadopsi beberapa lebih sulit lagi, tetapi berbahagialah ia yang berhasil mengadopsi semuanya, sebab ia telah mencapai keadaan masyarakat tanpa kelas—keadaan moksa dari segala kelas dan distingsi.

Seperti apakah ekonomi-politik Selatan? Itu adalah ekonomi kesusastraan yang tujuannya bukanlah akumulasi kapital dan privilese, melainkan redistribusi kekayaan dan rekognisi dalam jaringan yang terus diperluas. Ia bekerja dengan de-komodifikasi, mengembalikan relasi sosial yang terbendakan oleh kapital ke bentuk mentahnya sebagai jejaring warga sastra Selatan Global. Ini adalah suatu ekonomi-politik sastra yang berbasis aliansi penulis, penerbit, dan kritikus Selatan-Selatan—suatu pelumbungan dari Selatan yang akan menggulung seisi bumi. Upaya menteorikan dunia dari perspektif Selatan Global, dalam arti itu, tidak dapat dipisahkan dari upaya membuat dunia baru.

Berteori dalam kondisi seperti ini mensyaratkan sebentuk kesenangan yang khusus: bukan kesenangan menerapkan teori, kesenangan melihat teori yang sudah paten bisa klop dengan objek analisis, melainkan kesenangan melihat teori tidak bisa diterapkan. Para sastrawan, kritikus, dan teoretikus Selatan Global seharusnya justru senang—girang malahan—melihat teori-teori konvensional dari Utara Global menjadi rusak, macet, berkarat, tidak dapat bekerja, di hadapan iklim sastra Indonesia yang lembab ini. Semakin ngadat semakin bagus. Sebab, itu adalah kesempatan emas baginya untuk membangun teori baru—kalau perlu dengan mengkanibal teori-teori lama—sehingga dapat menjelaskan gejala sastra yang ingin diketahuinya. Pembangunan teori, dalam kondisi semacam ini, adalah upaya pemecahan masalah kemacetan-kemacetan dalam ekosistem sastra Selatan Global yang tidak terjawab oleh teori-teori Utara Global.

Seperti apakah, persisnya, sastra Indonesia sebagai teori sastra dunia? Pertanyaaan ini tetap terbuka hingga sekarang, sebab jawabannya ada di tangan para sastrawan, kritikus, dan teoretikus sastra Indonesia masa depan. Esai ini baru merupakan eksplorasi awal untuk mencoba membayangkan situasi semacam itu.

*

Sebagai penutup, sebuah cerita barangkali dapat menstimulasi kepekaan untuk memandang dari kondisi hancur lebur Selatan Global.

Ini adalah cerita dari sebuah negeri yang sudah tidak ada, kekaisaran seribu tahun yang dalam tempo sebulan, tepatnya pada Oktober 1918, ambles ditelan bumi (sirna ilang kertaning bumi). Stefan Zweig, cerpenis andal yang dilahirkan di Kekaisaran Austro-Hungaria dan meninggal dalam kondisi tidak memiliki negara, menulis sebuah cerpen berjudul Koleksi Tak Kasatmata (2015). Cerpen ini dituliskan dalam momen keamblesan Utara Global, yakni Eropa interbellum ketika inflasi parah melanda negeri-negeri yang kalah.

Dalam lanskap inflasi takterkendali di mana satu peti uang yang dihabiskan untuk membeli sepotong roti hari ini ternyata hanya cukup buat membeli sepertiga potong roti yang sama keesokan harinya, bayangkanlah seorang pialang seni papan atas yang berkunjung ke sebuah desa untuk memborong koleksi seorang kolektor desa dengan harga murah. Kolektor itu, seorang tua yang telah buta sepenuhnya, membangun portofolionya dari gaji pegawai negeri yang dengan telaten ia sisihkan selama berpuluh tahun. Ia hidup sangat sederhana dengan istri dan seorang putri; segala uang lebih yang ia punya telah ia pergunakan sebaik-baiknya untuk mengakuisisi karya seni. Koleksinya, bisa dibilang, begitu berharga untuk ukuran kolektor desa: beberapa etsa Rembrandt, cukil Dürer, karya cetak Andrea Mantegna, dan sederet karya lain dari kaliber itu.

Sehari sebelum sang pialang datang melihat koleksi, putri sang kolektor meminta waktu untuk bertemu. Di hotel, sesudah makan siang, sang putri menceritakan dengan sedikit rasa sungkan keadaan yang sebenarnya: koleksi ayahnya sudah dijual ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena nilai mata uang merosot cepat, hasil penjualan setiap karya itu hanya cukup untuk kebutuhan hidup selama beberapa bulan. Sehingga kini tidak ada satu pun yang tersisa dari portofolio ayahnya; amblas seluruhnya. Ia dan ibunya telah mengganti koleksi itu dengan kertas kosong berukuran identik agar ayahnya tidak menyadari lenyapnya harta karun seni rupa itu. Kemudian ia menyampaikan pesan ibunya agar esok ketika datang melihat koleksi, sang pialang berpura-pura mengiyakan apa pun yang dikatakan oleh ayahnya. Dengan agak terbengong-bengong, sang pialang menyanggupi.

Maka hari esok pun tiba. Sang kolektor memandu sang pialang memasuki ruang koleksinya, mempersilakannya duduk, dan menyingkapkan koleksinya. “Lihatlah,” kata sang kolektor buta sembari membuka lembar pertama portofolionya, “Kuda Besar!” Kertas putih polos berukuran besar pun tersibak di hadapannya. Ia lalu bercerita tentang etsa kuda putih karya Albrecht Dürer yang agung, tentang betapa detail teknis karya ini tidak tersaingi oleh salinan yang disimpan di Museum Dresden. Kemudian dibaliknya kertas itu dan ditunjuklah daftar provenans dengan telunjuknya: “di sini kau lihat cap koleksi Nagler; di sini cap Remy dan Esdaile.” Kosong, tidak ada apa-apa. Hanya sehelai kertas putih yang sudah mulai menguning dalam udara lembab. Setelah kesunyian yang canggung, sang pialang pun berhasil mengerahkan keberaniannya dan berkata: “Luar biasa! Indah sekali etsa ini!” Mendengar pujian itu, semakin bersemangatlah sang kolektor menunjukkan satu per satu dari dua ratus koleksinya, lengkap dengan cerita tentang detail setiap karya, komposisinya, gradasi tintanya. Sesekali sang pialang menatap wajah putri sang kolektor, pucat pasi bagaikan paras Maria Magdalena menemukan kubur Yesus yang kosong pada hari ketiga.

Setelah kopi, camilan, dan cerita tentang sejarah perjuangan mengumpulkan koleksi itu, sang pialang pun pamit. Di muka pintu, merasa senang telah bertemu connoisseur yang mengerti nilai sesungguhnya dari koleksinya, sang kolektor akhirnya berpesan bahwa ia akan memercayakan pada sang pialang untuk melelang semua koleksinya ketika ia sudah meninggal. Sang kolektor hanya meminta untuk dibuatkan sebuah katalog yang bagus: “itu akan menjadi batu nisan saya.” Pialang itu, tentu saja, tidak pernah kembali lagi.

Namun, lihatlah, betapa sang kolektor bahagia dengan segala hal yang tidak ia punya. Apa yang tidak berhasil dilihat sang pialang telah berhasil dilihat si buta: api dalam setiap karya seni, api yang membakar habis semua pahala kesenian. Sebuah kemampuan untuk menikmati seni yang tidak ada. Sebuah estetika kehancuran.

Daftar Pustaka

Alatas, Syed Farid. “Academic Dependency in the Social Sciences: Reflections on India and Malaysia.” American Studies International, vol 38, no.2, 2000, hlm. 80-96.

Alatas, Syed Farid. “Academic Dependency and the Global Division of Labour in the Social Sciences.” Current Sociology, vol 51, no.6, 2003, hlm. 599–613.

Darma, Budi. “Situasi Kritik Sastra Indonesia Sekarang.” Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia yang Relevan, disunting oleh Mursal Esten, Angkasa, 2013, hlm. 59-90.

Dewanto, Nirwan. Satu Setengah Mata-mata. Oak, 2016

Hae, Zen. “Pagar dan Siasat Para Pengarang”. Sembilan Lima Empat: Sepilihan Esai Sastra dan Teater. Penerbit JBS, 2021, hlm. 117-132.

Heryanto, Ariel. “Kiblat dan Beban Ideologis Ilmu Sosial Indonesia”. Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia, disunting oleh Vedi. R. Hadiz & Daniel. Dhakidae, Equinox Publishing, 2006, hlm. 63-98.

Junus, Umar. “Teori Sastra dan Fenomena Sastra”. Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia yang Relevan, disunting oleh Mursal Esten, Angkasa, 2013, hlm. 91-112.

Kartodirdjo, Sartono. “Garis-garis Pokok dan Pola Perkembangan Historiografi Indonesia.” Pemikiran dan Perkembnagan Historiografi Indonesia, disunting oleh Sartono Kartodirdjo, Penerbit Ombak, 2014, hlm. 11-37.

Kusumastuti, Nungki. Tari Indonesia dan Sejarahnya. Gramedia Pustaka Utama, 2025

Leo, Jeffrey R. Di. “Theory as World Literature: An Introduction”. Theory as World Literature, disunting oleh Jeffrey. R. Di Leo. Bloomsbury, 2025, hlm. 1-32

McClennen, Sophia A. “From the Magically Real to the Really Real: When Latin American Literature Become World Theory.”“Theory as World Literature: An Introduction”. Theory as World Literature, disunting oleh Jeffrey. R. Di Leo. Bloomsbury, 2025 hlm. 161-174.

Mubyarto. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. LP3ES, 1993.

Mudzakkir, Amin. “Di Bekas Negeri Penjajah: Refleksi atas Kajian Sosial tentang Orang Indonesia di Belanda Kontemporer”. Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan, disunting oleh Widjajanti Mulyono Santoso, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 293-305.

Mutidjo, Ugeng T, penyunting. Seni Lukis Indonesia Tidak Ada. Dewan Kesenian Jakarta, 2007.

Pradadimara, Dias. “Dua Setengah Abad Pencarian Sejarah Nasional dan 60 Tahun Penemuan Sejarah Nasional Indonesia”. Menemukan Historiografi Indonesiasentris, Jilid 1, disunting oleh Sri Margana. Penerbit Ombak, 2017, hlm. 697-708.

Pradopo, Rachmat Djoko. “Menuju Poetika dan Kritik Sastra Indonesia yang Berwatak Indonesia”. Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia yang Relevan, disunting oleh Mursal Esten, Angkasa, 2013, hlm. 113-126.

Sastrowardoyo, Subagio. “Mencari Jejak Teori Sastra Sendiri (Sebuah Renungan Awam)”. Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia yang Relevan, disunting oleh Mursal Esten, Angkasa, 2013, hlm. 12-28.

Shamsul, A.B. “A Question of Identity: Knowledge and the Formation of Post-colonial Nation-states in Asia”. Local and Global: Social Transformation in Southeast Asia, Essays in Honour of Professor Syed Hussein Alatas, disunting oleh Riaz Hassan. Brill, 2005, hlm. 31-44.

Sjahrir, Sutan. Kritik Sastra Indonesia Mencari Kambing Hitam: Sepilihan Esai dan Kritik Sastra Klasik Indonesia, disunting oleh Maman S. Mahayana. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017, hlm. 17-32.

Subhan, Cep. “Puisi Chairil di Tangan Penulis Konten dan Editor Media Kiwari”. Tiga Menguak Chairil: Media, Perempuan, Puitika Kiri, disunting oleh Cep Subhan. Anagram, 2024, hlm. 1-48.

Tatengkeng, J.E. “Kritik dan Ukuran Sendiri”. Kritik Sastra Indonesia Mencari Kambing Hitam: Sepilihan Esai dan Kritik Sastra Klasik Indonesia, disunting oleh Maman S. Mahayana. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017, hlm. 33-36.

Tawada, Yoko. Where Europe Begins, diterjemahkan oleh Susan Bernofsky dan Yumi Selden. New Directions, 2002.

Wibowo, A. Setyo. “Pendahuluan Umum: Mencari Sosok Filsafat Indonesia”. Filsafat (di) Indonesia: Pelangi Nusantara, disunting oleh A. Setyo Wibowo, Simon P. L. Tjahjadi, Karlina Supelli, & F. Budi Hardiman. Buku Kompas, 2019, hlm. 3-32.

Zweig, Stefan. “The Invisible Collection”, diterjemahkan oleh A. Bell. The Invisible Collection: Tales of Obsession and Desire, disunting oleh Stefan Zweig. Pushkin Press, 2015, hlm. 7-24.

Martin Suryajaya

Martin Suryajaya adalah pengajar pada Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta. Buku-bukunya, antara lain, adalah Sejarah Estetika (Gang Kabel, 2016) memenangi penghargaan Best Art Publication dari Art Stage 2017, novel Kiat Sukses Hancur Lebur (Banana, 2016) beroleh Penghargaan Sastra Badan Bahasa 2018 dan Novel Pilihan Majalah Tempo 2016, dan buku esai Kesusastraan, Kehancuran (Velodrom, 2024) mendapatkan Penghargaan Sastra Badan Bahasa 2024. Buku terbarunya adalah Meta-Estetika: Kajian tentang Morfologi Kritik (Gang Kabel, 2024).