Keterangan Buku

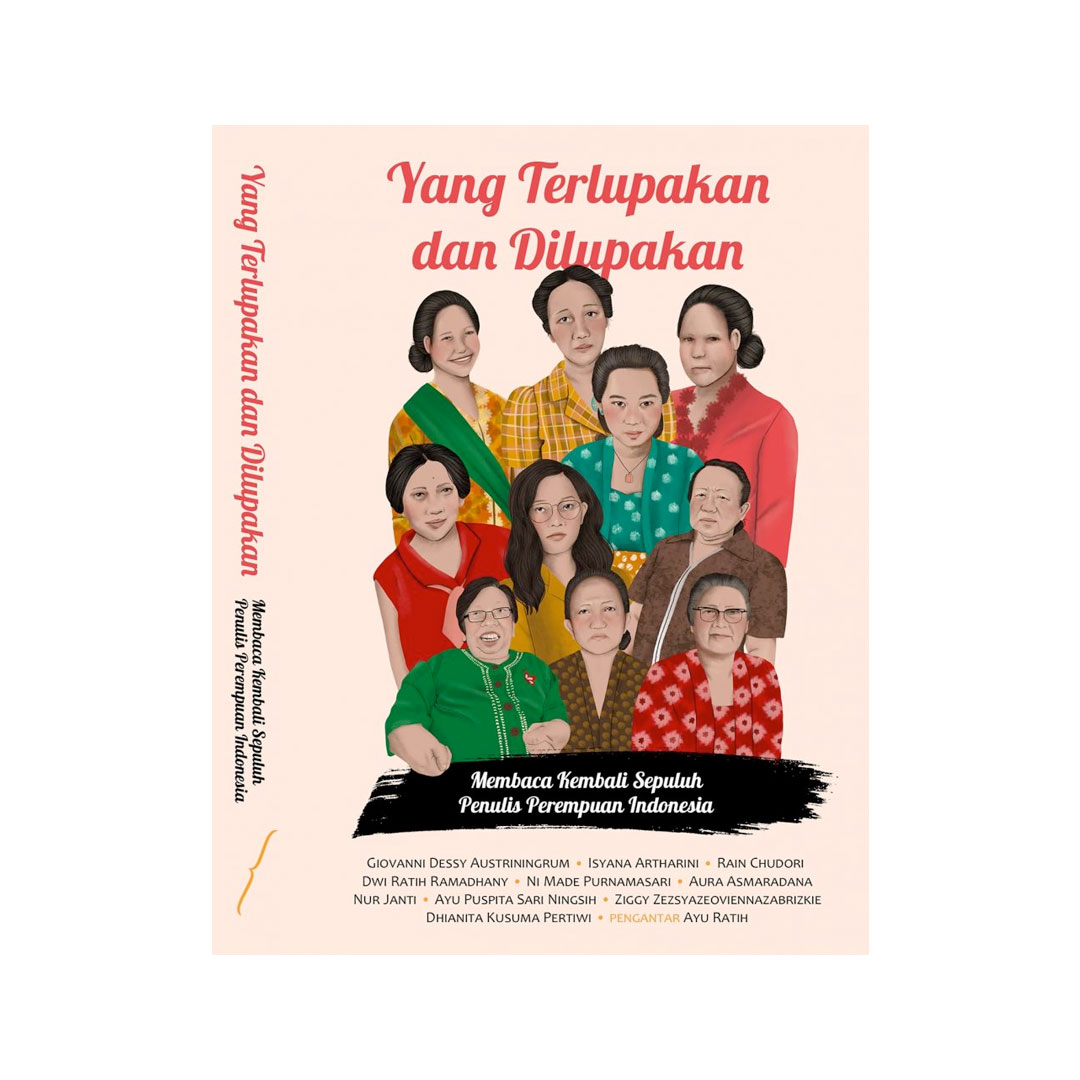

Judul: Yang Terlupakan dan Dilupakan: Ruang Perempuan dan Tulisan Membaca 10 Perempuan Penulis

Penulis: Giovanni Dessy Austriningrum, Isyana Artharini, Rain Chudori, Dwi Ratih Ramadhany, Ni Made Purnamasari, Aura Asmaradana, Nur Janti, Ayu Puspita Sari Ningsih, Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie, Dhianita Kusuma Pertiwi

Penerbit: Marjin Kiri, Oktober 2021

Buku ini adalah bunga rampai kegelisahan perempuan. Tulisan sepuluh perempuan penasaran ini mendesak-desak saya untuk ikut bertanya-tanya dan menyelisik macam-macam perkara yang mereka angkat. Sambil membaca tulisan para perempuan yang sudah terlebih dahulu bergulat dengan kelasah-kelusuh urusan kaumnya, mereka membayangkan ruang-ruang masa lain dan memahami suasana rahim yang sudah melahirkan karya-karya tersebut. Penelusuran ini mencengangkan, sekaligus mengharukan, karena kuat terasa keinginan para penulis untuk mencari akar lokal kepedulian mereka pada perempuan dan tulisan, sekaligus membangun jembatan sejarah susastra perempuan.

Ruang, perempuan dan tulisan saling berjalin dalam esai-esai di buku ini. Perempuan yang suka membaca dan menulis selalu bingung mencari ruang. Setelah ruang tersedia pun, dia masih berhadapan dengan pembatasan-pembatasan yang tampak maupun tidak. Paradoks ini mewarnai sejarah perempuan penulis. Kartini berlembar-lembar menggambarkan kemarahannya terhadap tembok feodal yang mengurung tubuhnya. Tetapi, dia menemukan celah-celah pembebasan yang sebagian justru berasal dari struktur tembok itu sendiri—pasokan bahan bacaan, ratusan lembar kertas, berbotol-botol tinta, bertangkai-tangkai pena dan waktu! Kartini tidak perlu bekerja untuk upah, belanja ke pasar, memasak atau bersih-bersih rumah.

Lain cerita dengan Omi Intan Naomi yang memilih memingit diri hampir 100 tahun setelah Kartini bebas bersyarat. Norma-norma sosial dan keriuhan pergunjingan di tengah masyarakat membuatnya gerah dan mati angin. Lewat dunia digital ia menjelajahi kebebasan berpikir dan menulis; hingga ia meruntuhkan batasan-batasan dalam sastra. Tetapi, hari-hari merdeka ini pun tidak panjang, dan rupanya hadir dengan bersyarat. Di waktu-waktu yang lain, Omi harus bekerja keras untuk membeli komputer, menyewa jaringan internet dan menghidupi dirinya.

Ruang saja memang tidak cukup bagi perempuan untuk dapat terus menulis, apalagi menerbitkannya. Penulis Inggris Virginia Woolf dalam buku esainya yang ternama A Room of One’s Own dengan tegas mengatakan bahwa untuk menulis cerita seorang perempuan memerlukan ruang dan uang.

Penyair dan esais Amerika Adrienne Rich bertanya “How does a poet put bread on the table?” [Bagaimana seorang penyair menghadirkan roti di atas meja?]. Suwarsih Djojopuspito dengan jujur dan lugas menggambarkan dalam novel Manusia Bebas bagaimana kehidupan intelektual dan penulis terguncang-guncang oleh kemiskinan. Ini bukan cuma cerita, melainkan cerminan kehidupan pribadinya.

Kesepuluh penulis esai dalam bunga rampai ini dengan teliti menggambarkan bagaimana para perempuan penulis mengatasi pembatasan dan/atau keterbatasan yang menghambat jalan maju mereka. Pembatasan-pembatasan imaterial—adat, agama, patriarki, segregasi rasial atau pembedaan kelas—dan yang material—keterbatasan tubuh oleh penyakit dan kemiskinan—justru membuat mereka lebih peka akan kebutuhan sekeliling mereka dan bahkan mampu melampaui berbagai pembatasan tersebut.

Ratna Indraswari Ibrahim mengatasi kepedihan akibat kondisi tubuhnya dengan membuka rumah warisan orang tuanya untuk tempat berkumpul dan berbincang para aktivis dan intelektual di Malang. Saadah Alim melakukan hal yang serupa di rumahnya di Jakarta yang ia tujukan untuk para mahasiswa perantau. Hamidah dan teman-temannya memanfaatkan pengajian sebagai ruang belajar baca-tulis bagi anak-anak perempuan. Mereka seakan memperhatikan bahwa jika pembatasan-pembatasan imaterial itu adalah konstruksi sosial, buatan orang, maka perempuan dapat mengubahnya bersama-sama. Membuka ruang bertukar gagasan dan membangun hubungan-hubungan sosial baru seperti hasil dari juga asupan bagi imajinasi mereka tentang dunia yang berbeda.

Saya selalu berusaha membayangkan bagaimana perempuan menulis sebelum mereka bertemu mesin tik dan komputer. Manusia Bebas dicetak dalam lebih dari 280 halaman. Berapa ratus lembar yang ditulis oleh tangan Suwarsih? Berapa lama? Saya paling terkesan dengan penggambaran kegigihan Jo March dalam film Little Women berharmal-harmal menulis, lalu menyusun lembar-lembar kertas penuh tulisan di lantai kamarnya. Jari-jarinya berlepotan tinta, anak-anak rambutnya berperai-perai dan tatapan matanya sarat pikiran. Begitu khusyuk dan setia kepada desakan imajinasi.

Menulis membutuhkan konsentrasi penuh, militansi dalam mengenal setiap kata untuk menjadikannya anak-anak kalimat yang berbunyi, berlanjut ke menyusun tubuh teks yang akan menyampaikan cerita dan gagasan baru, dunia (pikiran) baru. Untuk kelancaran proses produksi serupa ini, selain ruang dan alat bekerja, menurut para penulis esai di buku ini, para penulis yang mereka teliti tersebut memerlukan “ekosistem” yang menunjang. Perempuan penulis membutuhkan perbincangan-perbincangan yang setara, perjumpaan dengan rekan seminat, kritikus sastra yang tidak menghakimi dan kesempatan belajar dari para pendahulunya agar penjelajahan atas berbagai ide yang bermunculan di kepala berlangsung leluasa. Imajinasi sulit tumbuh dari rasa takut dan jengah.

Namun, bagi perempuan yang juga berperan sebagai ibu berkonsentrasi penuh pada satu kerja hampir mustahil. Bahkan di negeri-negeri yang sudah menghormati kesetaraan gender sampai ke wilayah rumah tangga pun ibu-ibu dalam hubungan heteroseksual tetap menanggung “beban tersembunyi”, terutama dalam kerja perawatan anak.[†] Anak-anak harus les apa? Siapa yang mengantar? Bagaimana caranya agar si Didi mau makan sayur? Baju Nina kelunturan. ART tidak kembali setelah Lebaran. Setiap hari ibu-ibu harus mengkompartementalisasi otak mereka agar kerja-kerja perawatan berlangsung lancar dan kerja-kerja lain di bawah rubrik “profesional” tetap bisa dilaksanakan. Meski ada pasukan ART dengan berbagai keahlian pun, mereka tetap akan membutuhkan komando dari nyonya rumah. Ibu-ibu penulis menyelipkan lontaran ide dan kerja penyusunannya di antara timbunan keseharian tugas rumah tangga. Tidak heran banyak perempuan penulis yang jadi banyak bicara tentang hal yang dianggap remeh-temeh karena itulah jagat yang mereka kenali dengan akrab. Tidak aneh Rukiah memilih untuk menulis buku anak-anak sejak ia melahirkan tujuh anak.

Pada satu titik, ekosistem yang sehat bagi perempuan penulis juga akan menuntut adanya perangkat penunjang reproduksi sosial. Suwarni Pringgodigdo, kakak Suwarsih, dan pendiri organisasi feminis awal Istri Sedar, pernah mengatakan dalam Kongres Perempuan Indonesia II (1935) bahwa perlu ada upah dari suami bagi ibu yang melakukan kerja rumah tangga. Ia tidak mengada-ada. Pada 1970-an feminis-feminis yang belajar Marxisme, misalnya Selma James dan Silvia Federici, melancarkan kampanye “wages for housework” [upah untuk kerja rumah tangga] di AS dan Eropa. Mereka menghitung bahwa pengusaha kapitalis dengan sengaja tidak memasukkan ongkos reproduksi buruh dalam satuan upah. Biaya-biaya riil dan emosional yang menyangkut reproduksi manusia—mengandung, melahirkan, memberi makan, mengobati saat sakit dan seterusnya—sebagian besar ditanggung buruh dan perempuan.

Kita sering masuk dalam logika pemisahan ruang publik dan domestik yang ditetapkan oleh aturan-aturan hukum patriarki dan kebutuhan keberlangsungan kapitalisme. Diktum gerakan feminis sudah berulang kali menegaskan: yang personal itu politis. Ketika harga cabai naik-turun, pengamat ekonomi-politik heboh. Konon itu urusan nasional. Tetapi, pemukulan terhadap pacar/istri dengan segera dianggap urusan pribadi. Padahal, bisa jadi istri dipukuli karena sambal yang dibuatnya kurang cabai akibat harga cabai melambung. Jadi, apakah perempuan penulis harus selalu memperlihatkan pendar soal-soal “domestik” hingga ke politik nasional agar diperhitungkan lebih serius? Bagaimana kita mengajak pembaca dari abad kegelapan agar dapat melihat kenyataan baru lewat jendela ruang remeh-temeh?

Penulis-penulis yang dibicarakan karya-karyanya dalam buku ini memperlihatkan bagaimana mereka melawan macam-macam upaya patriarki untuk menempatkan pengetahuan perempuan sebagai yang pernah disebut Foucault “subjugated knowledges” [pengetahuan yang ditindas]—pengetahuan yang dianggap naif dan tidak memadai untuk menjelaskan suatu fenomena secara kognitif dan ilmiah.[‡] Rombongan kritikus sastra seperti A. Teeuw dan H.B. Jassin menimbang-nimbang apakah tulisan-tulisan Suwarsih, Hamidah, Rukiah dan kawan-kawan boleh dianggap sebagai karya sastra. Mereka membangun “hierarki produksi pengetahuan” berdasarkan pemahaman mereka yang bias gender dan ras. Ulasan Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie tentang penulis Tionghoa peranakan Dahlia (Tan Lam Nio) menjadi bahan pertimbangan menarik, “Dahlia, sebaliknya, menampakkan pemberontakan mulai dari penundukan intelek dan mental, dan menulis sebagai perempuan sepenuhnya, untuk perempuan sepenuhnya”.

Adakah perempuan yang penuh? Apa esensi dari “perempuan”? Bagaimana sastra mendefinisikan apa itu perempuan? Apakah gagasan tentang “perempuan” dan “keperempuanan” itu tetap di segala waktu dan tempat?

Menulis tentang dunia perempuan dari sudut pandang domestik pun cenderung mengandung banyak jebakan. Yang remeh-temeh itu boleh jadi hal yang pokok untuk meninjau struktur ketidakadilan sampai ke wilayah rumah tangga. Tetapi, begitu banyak tulisan dari masa ke masa berisi pemujaan terhadap kerja rumah tangga, yang malahan menjebak perempuan sebatas pada peran tersebut. Ibu-ibu Belanda yang datang berbondong-bondong ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20 membawa misi Victorian untuk mendidik ibu-ibu inlander menjadi ibu rumah tangga yang baik. Proses yang dinamai sosiolog Madelon Djajadiningrat sebagai “pengiburumahtanggaan” ini mendapat sambutan baik di kalangan ibu-ibu priayi Jawa dan ibu-ibu terdidik lainnya di luar Jawa. Di masa pemerintahan Soeharto gagasan keibuan kolonial ini diadopsi negara untuk mengatur gerak perempuan yang dianggap kelewat “liar” di zaman Sukarno. Feminis Julia Suryakusuma menyebut ideologi penaklukan ini “ibuisme negara”. Entah berapa tulisan populer di majalah-majalah wanita dan novel-novel yang ditulis oleh dan tentang perempuan mengembang-biakkan ideologi ibuisme negara sejak 1970-an hingga sekarang.

Saya sepakat dengan misi buku ini: menjadi “mesin pengingat”. Sebagai feminis yang jatuh cinta kepada sejarah, saya gundah dengan sedikitnya pendekatan sejarah dalam tulisan-tulisan tentang perempuan atau gender secara umum. Seperti ada keengganan untuk bergaul dengan perempuan-perempuan dari masa lalu. Sejarah yang berisi tentang perjalanan perempuan biasanya mengikuti paradigma penulisan sejarah politik yang sarat dengan cerita-cerita tentang perempuan yang tampak paripurna. Mereka terlibat dalam organisasi, berhasil menjabat suatu posisi formal, serta piawai mengurus anak dan rumah tangga. Tak ada keluhan, semua dihadapi dengan gagah berani dan kepala dingin. Catatan tentang perempuan-perempuan yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional terpusat pada perannya memimpin atau ikut bertempur melawan pasukan kolonial. Tak ada cerita dalam tulisan-tulisan tersebut.

Satu-dua pemikir diperhitungkan, seperti Kartini, tapi gugatan terhadap kelemahan-kelemahannya tidak pernah berhenti. Ia selalu dibenturkan pada pejuang-pejuang perempuan yang “turun ke jalan” dan tidak pernah berkeluh-kesah tentang gempuran para patriark. Kegelisahan perempuan itu tabu bagi sejarah. Pandangan maskulin seperti ini mungkin yang mencegah sastrawati Bugis Colliq Pudjie masuk sejarah susastra Indonesia. Kerja tekunnya menyalin ribuan halaman naskah kuno I Lagaligo selama 20 tahun dilihat tak lebih penting ketimbang jasa beberapa pecundang yang telanjur diangkat jadi pahlawan.

Dari catatan sepuluh perempuan di buku ini kita menyaksikan bagaimana para perempuan penulis dari masa ke masa melakukan interogasi kritis terhadap gagasan-gagasan dominan tentang perempuan dan keperempuanan, tentang institusi-institusi yang sering menindas perempuan: keluarga atau pernikahan, nasion dan revolusi.

Gugatan-gugatan mereka begitu dalam dan personal sehingga seperti dikatakan Ni Made Purnama Sari tentang tulisan Sugiarti Siswadi, “terbukalah ruang kenyataan baru” untuk “dipertanyakan kembali”. Di sinilah kekuatan sastra perempuan sebagai sumber sejarah. Dia memperbolehkan kita melongok ke satu kawasan hidup yang terabaikan dan tidak tercatat baik dalam sumber-sumber utama, misalnya koran, dokumen-dokumen pemerintah atau berkas pengadilan.

Catatan perempuan memperlihatkan juga kedekatan antara feminisme dan nasionalisme dalam sejarah, berikut paradoks yang ditimbulkan akibat benturan keduanya. Kesadaran feminis dalam berbagai rupa tumbuh di Nusantara bersamaan dengan bangkitnya kesadaran kebangsaan. Ruang-ruang belajar dan bergerak perempuan paling awal dimungkinkan oleh bantuan para lelaki terdekat, apakah itu ayah, saudara laki-laki, suami, pacar atau teman-teman sekerja. Lelaki-lelaki yang berpikir tentang kemajuan bangsa melihat pentingnya peran perempuan terdidik untuk melawan praktik-praktik feodal-kolonial yang menindas perempuan, seperti poligami, pernikahan anak dan pergundikan. Tetapi, gerakan nasionalis juga membatasi ruang gerak perempuan dengan menekankan peran perempuan sebagai “Ibu Bangsa”, yang melahirkan dan mendidik putra-putri harapan bangsa.

Para perempuan pendiri bangsa bukannya tidak tahu bahwa mereka dimanfaatkan untuk menjaga gawang reproduksi sosial. Di antara mereka ada yang nekat merangsek ke daerah “musuh”, seperti Charlotte Salawati, dan menolak ditempatkan di satu sudut berbangsa. Hanya saja, seperti diperlihatkan langkah-langkah Maria Ulfah, konfrontasi terhadap kungkungan tidak selalu jadi pilihan terbaik. Apalagi jika sebagian perempuan percaya bahwa menjadi ibu adalah ruang berjuang utama dalam pendirian bangsa. Perempuan-perempuan cerdik ini menemukan berbagai kiat untuk memanfaatkan dan mewarnai keragaman ruang nasional agar wacana tentang perempuan selalu terdengar dalam suara yang paling lirih sekalipun. Literasi semakin memungkinkan perempuan mencerap nilai-nilai baru dan menemukan “strategi naratif” yang tidak biasa untuk menyampaikan pandangan perempuan tentang keseharian dan visi mereka tentang dunia yang lebih ramah bagi perempuan. Kita hanya harus melacak jejak-jejak mereka dengan lebih awas dan tanpa prasangka.

Bagian yang ironis dari sepuluh esai bernas ini adalah pertanyaan, “Lantas, ingatan terhadap karya macam apa yang mampu bertahan lintas zaman?” Kritikus-kritikus sastra kadangkala terlalu sibuk merasa-rasa bahasa dengan acuan sastrawi yang kaku untuk mengukur kepantasan ungkapan-ungkapan perempuan penulis.

Sementara itu, suami Hamidah memusnahkan sejumlah novel dan puisi yang sempat ditulisnya. Suwarsih menunggu hampir 40 tahun sebelum novelnya terbit dalam bahasa Indonesia. Yang paling tragis Rukiah, Sugiarti Siswadi dan Charlotte Salawati dipenjarakan dan tulisan-tulisannya dihilangkan dari khazanah bacaan berakhlak. Dalam suasana sejarah seperti itu, bagaimana kita membangun ingatan tentang perjalanan ibu-ibu kita? Bagaimana tulisan-tulisan mereka dapat melintasi zaman? Sedangkan selama kurang lebih 25 tahun pertama saya membaca sastra nama-nama mereka tidak pernah terdengar di mana pun. Apakah perempuan penulis harus menjadi pencerita ulung seperti Scheherazade dalam Kisah 1001 Malam agar kepala mereka tidak dipenggal?

Setelah saya meneliti sejarah perempuan, barulah saya sadari betapa sulit melacak perjalanan para ibu pendahulu kita. Kecuali Kartini yang meninggalkan jejak beratus-ratus halaman, suara perempuan-perempuan lain, apalagi yang tidak terdidik, tidak menulis atau ditulis, lenyap di tengah catatan-catatan megah tentang para pahlawan nasional. Satu-dua hasil penelitian mendalam, seperti yang dilakukan Saskia Wieringa, Susan Blackburn atau Julie Shackford-Bradley, sudah menopang sebagian perjalanan kita.

Tetapi, kita perlukan juga sejarah feminisme yang dibangun di atas dasar perbincangan di antara para pemikir, aktivis dan pekerja kebudayaan dari generasi ke generasi. Jika kita perhatikan perjalanan feminisme di negeri-negeri lain, buah-buah pemikiran terbaik lahir dari perbincangan perempuan yang tidak jarang berujung pada ketegangan dan perpecahan. Persinggungan dan benturan memang seharusnya mewarnai konstruksi pengetahuan perempuan. Babak belur menandai pergulatan yang langkas agar ungkapan-ungkapan perempuan secara lisan dan tulisan tidak lagi dianggap “melodramatik” atau “naif”. Agar perempuan selalu punya pasokan argumen moral dan historis untuk terus mendesakkan signifikansi keberadaannya sebagai anggota bangsa dan manusia.

Saya berterima kasih kepada sepuluh penulis esai cerdas yang sudah mengajak saya menjelajahi masa lalu dan melihat ke depan lewat catatan-catatan hangat mereka. Mudah-mudahan usaha awal mereka untuk membangun “ruang perempuan sebagai laboratorium gagasan” melahirkan kebiasaan-kebiasaan kerja tekun yang berlanjut. Kita memerlukan ruang aman dan nyaman bagi setiap perempuan untuk menyampaikan ide-idenya, keluh-kesahnya dan cita-citanya tanpa rasa cemas akan dihakimi tingkat kecerdasannya. Kita memerlukan kesempatan belajar dari satu sama lain untuk membangun argumen yang kokoh, serta narasi yang manusiawi dan hangat. Kita memerlukan pandangan-pandangan yang bersambungan agar kita sampai pada bangunan pengetahuan yang berpijak pada historisitas, pengalaman otentik dan strategi emansipatoris untuk mengajukan perubahan secara mendasar.

Vancouver, 13 Juni 2021

[†] The Hidden Load: How ‘thinking of everything’ holds mums back, https://www.bbc.com/worklife/article/20210518-the-hidden-load-how-thinking-of-everything-holds-mums-back, diakses terakhir pada 13 Juni 2021.

Ayu Ratih

Ayu Ratih adalah koordinator Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), lembaga arsip dan perpustakaan independen untuk menyimpan dokumen-dokumen lisan dan cetak tentang gerakan sosial di Indonesia. Ia menyelesaikan program sarjana S1 di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang), lalu melanjutkan studi S2 di bidang sejarah dan sastra perbandingan di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat. Pada pertengahan 1990-an bersama dengan sejumlah sejarawan dan pekerja kemanusiaan ia mendirikan Jaringan Kerja Budaya (JKB) dan menerbitkan majalah Media Kerja Budaya (MKB). Dalam rangka ulang tahun Taman Ismail Marzuki yang ke-40 pada November 2008, ia menyampaikan Pidato Kebudayaan DKJ "Kita, Sejarah, dan Kebhinekaan". Ia menulis sejumlah esai dan artikel tentang masalah sejarah, perempuan, dan kebudayaan di berbagai jurnal, media massa, dan bab buku. Sejak 2014 ia kembali menjadi mahasiswa pascasarjana di Program Studi Interdisipliner di University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Ia sedang menulis disertasi tentang perempuan, ruang sosial, dan imajinasi berbangsa di masa dekolonisasi dan pemantapan Republik Indonesia.