Saya mengerutkan dahi ketika membaca kalimat awal TOR editor Tengara yang masuk ke alamat surel. “Redaksi tengara.id meminta kepada Eunike Gloria untuk menulis telaah tentang penyair perempuan pada Angkatan ’45. Ini dirasa penting untuk diangkat sebab masih sangat kurangnya kajian tentang penyair perempuan pada era tersebut jika dibandingkan dengan melimpahnya perhatian pada penyair seperti Chairil Anwar dan Sitor Situmorang.” Saya merasa sedikit rikuh dengan frase “sangat kurangnya kajian tentang penyair perempuan.” Saya tidak terlalu suka dengan premis itu karena seringkali menjauh dari pertanyaan dasar mengapa kajian tentang penyair perempuan bisa sangat kurang. Saya ambil satu contoh. Di buku babonnya, Modern Indonesian Literature (1967), A. Teeuw (ya beliau lagi) mempersembahkan kurang lebih tiga halaman untuk perempuan penulis pascaperang. Teeuw mendaku Ida Nasution dan Siti Nuraini Jatim sebagai penulis perempuan prolifik pada zamannya, “the most outstanding talents.” Namun, karena Ida Nasution mati muda dan karya “orisinil” Nuraini terbatas cakupannya, pembahasannya berhenti di paragraf itu. Untuk Nuraini, Teeuw menulis: “Unfortunately [Nuraini’s] works have never been collected, and nowadays are almost impossible to locate.” Padahal, jika Teeuw lebih sabar dalam melakukan surveinya, sajak-sajak Nuraini dapat ditemukan cukup banyak di majalah Mimbar Indonesia bersama dengan tulisan Asrul Sani, Rivai Apin, dan H. B. Jassin. Seberapa banyak dari kita masih meneruskan cara kerja Teeuw? Seberapa banyak kita masih melihat penyair di luar figurasi laki-laki maskulin sebagai after-thought, selintas sepintas yang penting ada?

Premis “kurang kajian,” bagi saya, seringkali menjadi sebuah jebakan. Ia mendorong kita berpikir dalam kerangka “menyelamatkan” nama penyair maupun penulis prosa. Biasanya, kita akan menjumpai kalimat “[sebut nama] jarang sekali dibahas,” lalu sisa bahasannya akan berhenti pada figurasi individual, analisis biografis, dan lagi-lagi penokohan semu. Retakan sejarah dan ingatan membuat kita berpikir tentang pentingnya narasi linear from-victim-to-hero. Untuk perempuan penulis khususnya, premis itu tak jarang jadi mesin penebal batas biner seks dan gender. Riris K. Toha Sarumpaet (2000) pernah membahas cara menelaah karya perempuan ketika ia mengkritik tegas pembacaan Korrie Layun Rampan dalam antologi Wanita Penyair Indonesia (1997). Ia mengapresiasi Korrie yang sensitif dan sistematis terhadap struktur dan afektif sajak yang dibahasnya. Namun, pertanyaan besarnya adalah mengapa Korrie mempertahankan garis pembeda laki-laki dan perempuan? Mengapa membaca kebaruan dalam sajak bukan sebagai usaha artistik penyair meretas bentuk dan gaya berpuisi, melainkan justru menilainya sebagai penyajian “sifat-sifat wanita” dan “jiwa kewanitaan”? “Kalau benar secara tulus pembicaraan [soal persamaan] hendak menampilkan kemampuan para penyair perempuan ini, pembaca juga menghendaki contoh-contoh yang jujur dan pengakuan yang eksplisit. Bukan hanya dibalut dalam pembicaraan yang kabur.” Kritik Riris adalah sebuah peringatan, juga tuntutan, bahwa meneruskan pantikan yang mengamini garis biner justru telah mempersempit ruang telaah puisi: betapa pun canggihnya kerja dan modulasi artistik penyair perempuan, ia akan selalu dibaca sebagai esensi jenis kelamin dan peran sosialnya. Konsekuensinya, pembacaan kita terhadap karya perempuan malah turut menciptakan ulang stereotipe berbahaya yang selama ini telah dan masih memarjinalkan tubuh dan kerja perempuan.

Kritik Riris tentu bukan untuk mementahkan usaha peneliti “mencari” dan menelusuri kerja sastra perempuan. Representasi tetap perlu. Menyebut nama puan sama pentingnya dengan usaha kita mendekati mereka. Pada pengantarnya untuk kumpulan esai Kolektif Ruang Perempuan dan Tulisan Yang Terlupakan dan Dilupakan (2021), Ayu Ratih memberi satu kerangka bagi kita untuk melihat kerja perempuan penulis sebagai usaha “melawan macam-macam upaya patriark untuk menempatkan pengetahuan perempuan.” Mereka melakukan kerja re/konstruksi pengetahuan melalui “interogasi kritis terhadap gagasan-gagasan dominan tentang perempuan dan keperempuanan, tentang institusi-institusi yang sering menindas perempuan: keluarga atau pernikahan, serta nasion dan revolusi.” Kerja pengetahuan ini tidak selalu harmonis; justru “persinggungan dan benturan memang seharusnya mewarnai konstruksi pengetahuan perempuan.”

Tulisan Ayu, ketika dibaca bersama dengan kritik Riris, memberikan kerangka bagi kita untuk mendekati perempuan penulis dan karyanya bukan sebagai esensi tubuh dan peran, melainkan sebagai keluasan cara untuk mempertanyakan dan mengganggu esensi itu. Ayu bahkan menghimbau kita untuk menghindar dari kekakuan membaca sastra: “Kritikus-kritikus sastra kadangkala terlalu sibuk merasa-rasa bahasa dengan acuan sastrawi yang kaku untuk mengukur kepantasan ungkapan-ungkapan perempuan penulis.”

Pengalaman tubuh perempuan, termasuk pengalaman sosial mereka berpikir dan merasa, akhirnya kembali dilihat sebagai urusan pribadi dan tidak berhubungan dengan kerja sastra mereka. Kritik Ayu, juga pertanyaan tentang bagaimana tulisan perempuan melintas zaman, mengundang kita untuk masuk dalam sebuah ruang pembacaan yang historis dan politis terhadap karya perempuan.

Membaca Keterasingan Tubuh Perempuan

Tulisan Riris dan Ayu mengubah kecanggungan dan sinisme saya menjadi sebuah keterlibatan dan pertanyaan. Toh saya (mungkin juga Anda) sebenarnya tidak tahu-tahu amat tentang penyair “Angkatan ‘45” terlepas gendernya. Berangkat dari ketidaktahuan ini, saya kemudian sampai dan terpaku pada tulisan Siti Nuraini Jatim tentang perempuan dan sastra yang terbit tahun 1954 di majalah Siasat, yang diketik dan diterbitkan ulang oleh situs sejarahbersama. Nuraini membuka esainya dengan menyisir posisi perempuan di dunia laki-laki, juga gerak emansipasi perempuan. Merujuk Simone de Beauvoir, Nuraini menulis soal timbulnya paradoks besar dalam emansipasi bahwa bersamaan dengan pengakuan kesetaraan, muncul kenyataan kalau “ternyata [perempuan] memang jenis kedua.” Nuraini sepertinya menyayangkan emansipasi yang berhenti pada rasa malu soal keterasingan tubuh perempuan di dunia laki-laki. “[P]ada akhirnya toh kita terikat pada tubuh kita sendiri.” Mimpi Kartini sesungguhnya terwujud. Melalui surat-suratnya, Kartini telah memberi bentuk pada pendaman perasaan perempuan, dan sekarang “kita [perempuan] pada bersekolah, pada pandai membaca, pada mempelajari buku aljabar, pada membaca majalah ‘Life’ dan mengenal Max Factor dan kita mengunjungi salon-salon kecantikan dan mengasyiki diri kita dengan memberitakan pelbagai skandal yang kita ketahui.” Lalu, ia buru-buru bertanya, “Hanya inikah? Hak-hak yang semata mengenai lahir dan tidak menyinggung hakekat kata itu sendiri.”

Pertanyaan Nuraini adalah sebuah posisi. Ia meragukan bentuk emansipasi perempuan-perempuan urban kelas menengah ke atas yang bergelut pada persoalan gaya hidup. Tubuh dan hak menubuh tidak lagi jadi pertanyaan, dan persoalan ini tidak lebih baik ketika melihat pengarang dan penyair dalam menakar perempuan.

Lugas dan tegas, Nuraini menilai bahwa penghargaan yang mereka berikan untuk sosok perempuan “banyak tergantung kepada bencana oleh perempuan yang mereka telah temui dalam kehidupan mereka.” Memang, wajah dan kulit dunia sudah bukan seperti dunia Siti Nurbaya. Namun, “selebihnya kita tiada jauh beranjak dari tempat kita semula.” Armijn Pane memberi kulit kebebasan pada perempuan “tapi toh ia tidak tahu benar apa yang sebetulnya ia mau mulai lakukan dengan perempuan yang ia gambarkan ini.” Bagi Achdiat K. Mihardja, “seorang perempuan ialah, semacam mahluk yang berkain dan yang sekali-kali terbuka kainnya sehingga kelihatan betisnya yang putih.” Penulis perempuan sebelum perang, Selasih, “juga memberikan gambaran yang tak banyak berbeda dari gambaran yang diberikan pengarang-pengarang lelaki.” Figurasi-figurasi perempuan dan keperempuanan yang dilakukan oleh para penulis itu tidak berhasil bergumul dengan paradoks emansipasi.

Pendapat Nuraini ini mengingatkan saya pada slogan “the personal is political” yang berkumandang melalui gerakan feminisme dekade 1960-70an di Amerika Serikat. Pada tahun 1969, feminis radikal Carol Hanisch menggunakan konsep itu ketika ia sedang merespon sebuah argumen yang mempertanyakan apakah aktivitas berbagi pengalaman pribadi perempuan, sebagai usaha untuk “membangkitkan kesadaran,” adalah betul-betul sebuah gerakan politik dan bukan sekedar proses terapi. Berangkat dari pengalamannya, keterpakuan gerakan perempuan pada akses kerja non-domestik dan kesetaraan upah membatasi ruang bagi perempuan untuk menceritakan pengalaman tubuh mereka, bahkan ketika mereka telah mengakses kerja dan upah. Bagi Hanich, dualisme personal/political menghilangkan relevansi pengalaman dan perasaan perempuan yang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari perjuangan menuntut kebebasan ekonomi dan sosial.

Pernyataan para feminis kulit hitam yang tergabung dalam Combahee River Collective (1977) kemudian memperdalam dan memperkaya slogan itu. Mereka menyatakan bahwa Black Feminism adalah kesadaran politik yang muncul dari pengalaman opresif perempuan kulit hitam, termasuk rasisme feminis kulit putih. “Kegilaan” (feelings of craziness) menjadi sebuah ekspresi yang sering mereka gunakan dan bicarakan bersama untuk mengartikulasikan kekerasan seksual, rasial, dan kelas, sebelum kemudian bahasa konsep politik seksual, patriarki, dan feminisme beredar. “Kita perlu mengartikulasikan situasi kelas yang sesungguhnya,” tulis mereka, “yaitu situasi kelas para pekerja yang tidak bebas dari kategori ras dan seks. Akan tetapi, kita perlu melihat kehidupan kerja dan ekonomi siapakah yang mendapatkan dampak paling signifikan dari opresi ras dan seks.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa slogan “the personal is political” bagi perempuan kelas pekerja Afro-Amerika bukanlah sekedar deklarasi tentang kedirian mereka tetapi juga sebuah pernyataan agenda bahwa Black Feminism adalah perumusan masalah ekonomi yang spesifik.

Saya perlu menekankan sekali lagi bahwa tawaran konseptual Hanisch dan Combahee River tidak dibingkai dalam kerangka individual. The personal is political adalah sebuah sikap berpikir untuk menimbang pengalaman tubuh dan perasaan sebagai konsekuensi struktur sistem patriarki, kapitalisme, dan imperialisme kulit putih. Gerakan politik yang menggunakan slogan itu justru perlu menghindari usaha-usaha mencari “solusi pribadi” karena kuncinya adalah merombak cara kerja gerakan dan cara berpikir orang-orang yang terlibat dalam gerakan agar tak tenggelam pada pernyataan identitas yang menjauhkan pengalaman tubuh dari konteks sosio-ekonomi. Kritik Nuraini terhadap emansipasi perempuan Indonesia, menurut saya, menyentuh arus pemikiran politik ini. Baginya, emansipasi perempuan Indonesia mengalami stagnasi dan hanya peduli pada urusan gaya hidup dan persoalan pilihan individual semata. Kemandegan ini sayangnya disokong oleh cara pengarang dan penyair membaca situasi perempuan hanya sebagai persoalan keterbatasan memilih, sehingga sosok “perempuan bebas” hanya digambarkan sebagai mereka yang mampu memilih, entah kekasih atau buku yang hendak dibaca.

Kritik Nuraini tidak berhenti pada kelemahan para pengarang dan penyair itu. Ia justru sedang membangun jalan masuk untuk Siti Rukiah dan novelnya Kejatuhan dan Hati (1950) sebagai penulis dan karya yang berhasil jujur menelusuri ruang “emansipasi” lewat sebuah pengakuan: “pengakuan dari kekandasannya sendiri, dari cinta perempuan yang tidak mau mengenal lain dari kekasihnya.” Rukiah, sanjung Nuraini, mampu “memperlihatkan kejadian besar yang berlangsung dalam dadanya sempit.” Tubuh perempuan tak selalu ramah pada dirinya. Di dalamnya ada “suatu kediaman asing,” dan Nuraini memuji cara Rukiah mengakui keganjilan dalam tubuh perempuan. Meskipun Nuraini tak terlalu suka pada beberapa “tembakan bulus” Rukiah (seperti pada kalimat “Baik kita belajar praktis di dalam romantik kita”) atau caranya menggunakan kata “merah” yang berlebihan, ia menghargai novel Rukiah sebagai karya yang jernih, bening, dan bersahaja. “Dalam pengakuannya [Rukiah] tetap tegak sendiri, lepas dari suasana yang ada di sekelilingnya dan semuanya ia kemukakan dalam suatu suasana yang puitis.” Bagi Nuraini, Rukiah telah membuka suatu dunia yang tersembunyi, dan kejujurannya melanjutkan sebuah pertanyaan. “Apakah ini emansipasi?”

Pada tahun 1949, Nuraini sendiri pernah menulis sebuah sajak berjudul “Perempuan” yang bait terakhirnya senada dengan pengakuan Rukiah soal keganjilan tubuh: “Rumahnya pudar didekap sunyi / burung-burung dihalaunya masuk malam / Ia sendiri menggigil, lalu berdiri / di ambang ia gugup sekali, ketika ke dalam / disentaknya pintu dan wajahnya terkatup.” Ruang interior dan eksterior “rumah” perempuan, sebagai yang material, hadir dalam nuansa dingin. Tidak ada perayaan, juga tidak ada kehangatan. Jika Nuraini melihat ekspresi keganjilan dalam novel Rukiah, ia sendiri telah menciptakan imaji atas keganjilan itu. Nuraini dan Rukiah, melalui bentuk sastra yang berbeda, sedang bercakap-cakap, bertukar kata, dan saling menganggukkan kepala. Nuraini memiliki gaya dan bentuknya sendiri dalam menulis puisi dan prosa, dan ketidaksukaannya terhadap gaya dan teknik menulis Rukiah tidak menghilangkan kerja struktur dan afeksi Kejatuhan dan Hati. Tulisan Nuraini adalah satu bentuk kejernihan dalam membaca karya penulis sastra, khususnya penulis yang mengolah dirinya dalam kemenjadian perempuan. Kita mungkin tidak sepakat dengan posisi Nuraini melihat emansipasi perempuan, tetapi kita harus mengakui kegamblangannya dalam memperkarakan feminisme liberal perempuan kota kelas menengah ke atas.

Berangkat dari guratan kritik dan posisi feminis Nuraini, saya membaca sajak-sajaknya sebagai hasil kerjanya mengolah pengalaman tubuh dan emosi yang terlihat familiar menjadi sesuatu yang asing dan dingin, tanpa meruntuhkan seluruh bangunan material yang membentuk familiaritas itu. Sajak Nuraini, bagi saya, adalah sebuah bisikan: “the personal is poetical.” Dalam pembacaan saya, laku puitik Nuraini bukan sekedar gaya berbahasa dan bentuk bersastra, tetapi juga sebuah cara untuk mengetahui, mengenal, dan menelisik bentuk kedirian yang tak mau merengkuh tubuhnya sendiri. Artinya, kedirian bukanlah titik berangkat yang digunakan Nuraini untuk menghasilkan puisi. Justru, Nuraini, sama seperti Siti Rukiah, sedang menggunakan puisi untuk menciptakan kedirian yang asing dalam tubuh yang familiar.

Secara historis, laku puitik Nuraini ini muncul di tengah-tengah perdebatan dikomotis antara penulis prosa dan penyair tentang lirisisme dan intelektualisme dalam puisi.[1] Namun, saya ingin membaca Nuraini di luar perdebatan itu dan mendekatinya dalam tradisi pemikiran feminis tentang kemenjadian (dan ketidakmenjadian) perempuan. Saya tidak menyangkal adanya percakapan antara Nuraini dengan penulis laki-laki di sekitarnya waktu itu, seperti Asrul Sani, Rivai Pain, dan Subagio Sastrowardoyo. Posisinya sebagai salah satu redaksi “Gelanggang” untuk majalah Siasat pada awal dekade 1950-an menunjukkan kedekatan Nuraini dengan perdebatan dan diskursus sastra tentang puisi dan syair Indonesia. Akan tetapi, izinkan saya membacanya dari satu posisi intelektual dan ketubuhan yang tidak pernah merengkuh keperempuanan sebagai sesuatu yang utuh dan alamiah. Allow me to queer reading. Allow me to queer Indonesian poems. Allow me to queer. Allow me.

Pembacaan saya juga adalah penolakan untuk melihat perempuan penulis di masa lampau sebagai “ibu pendahulu kita.” Saya menimbang: mungkinkah kesulitan kita “melacak” kerja mereka selama ini bukan cuma karena persoalan penghapusan sumber tertulis atau pendiaman paksa, tetapi juga karena kita terus-menerus melihat mereka sebagai ibu dengan jasa dan warisan yang luar biasa luhur? Kita melihat kerja mereka sebagai kerja yang tersembunyi dalam anonim atau berada di bawah bayang-bayang laki-laki maskulin, alih-alih sebagai kerja yang sedari awal terlihat jelas, gamblang, tetapi dikonstruksi sebagai kerja alamiah dan “normal.” Akhirnya, kita seperti mencari-cari sosok pengasuh yang hilang; kita mengais figurasi tubuh feminin yang mendidik, merawat, dan mengasihi kita. Padahal, ibu memegang posisi otoritas dan hierarkis terhadap anak. Ia mampu menjadi keji, kasih sayangnya tak selalu ikhlas, dan dalam struktur dan kerangka pikir patriarkis, ia mengulang dan berpartisipasi dalam siklus kekerasan. Satu hal lain yang juga menurut saya terkait erat dengan sajak Nuraini adalah ibu seringkali menutup dirinya. Ia tak selalu membiarkan anaknya mengenal duka maupun perasaannya. Ia mampu mengekspresikan banyak hal, namun ia tak selalu jujur pada tubuh dan pengalamannya sendiri. Benar, berbagai usaha telah ditempuh untuk mendefinisikan ulang kata, makna, peran, dan perasaan “ibu.” Namun, saya lebih ingin memikirkan ulang kategori itu dan menelusuri kemungkinan lain untuk melihat kepenyairan dan kepenulisan perempuan di luar fungsi maternalnya.

Saya pikir, kita sesungguhnya bisa meniru cara Nuraini membicarakan Rukiah dan novelnya sebagai rekan bicara yang setara. Nuraini dan Rukiah – mungkin mereka tidak selalu berinteraksi tatap muka meskipun kata-kata mereka hadir samping-menyamping. Sajak-sajak mereka bahkan pernah muncul bersebelahan di dua halaman besar pada salah satu edisi Mimbar Indonesia bulan Februari 1949. Mungkin mereka lebih saling mengenal lewat tulisan dan susunan kata-kata. Tulisan Nuraini soal Rukiah adalah pembacaan dekat yang pun merengkuh keberjarakan sebagai bentuk penghormatan pada ruang kerja dan artistik Rukiah. Saya mencoba menggunakan cara Nuraini ini untuk membahas sajak-sajaknya. “Jarak” akhirnya bukanlah hierarki lintas generasi maupun oposisi, juga bukan untuk melakukan pengucilan politik maupun artistik. Justru, jarak adalah sebuah ruang kritis yang merengkuh sekaligus mempertanyakan keintiman. Jarak memungkinkan saya untuk menghargai lebih lagi pertanyaan penyair dan perempuan, dan segala usaha mereka meretas struktur yang tidak selalu berpihak pada kemenjadian mereka. Jarak itu juga justru mendekatkan tubuh saya pada suara saya sendiri dalam ketidakmungkinan saya menjadi seorang perempuan. Dan melalui jarak ini, saya mencoba berani berbicara dengan Nuraini.

Siti Nuraini dan Lapisan Narasi

Tahun 1948 nama “St. Nuraini” muncul di majalah Mimbar Indonesia di bawah sajak, “Anak Kecil Main.” Tanpa pengantar, sajak itu dimulai dengan sebuah suara:

“Ee . . kite main-main yuk . .”

Iyah berseru, Utin datang berlari

Tangan satu dipegang, satu menunjuk

“Keping-pong milek keping-pong . .

iek daber milek . . kejiben . .

iek limon water . . ya-hup . . jar!”

Tangan diayun melepas . . .

Sekali lagi . . . . ganti yang nunjuk.

“Ping-pong melek, ping pong hek . .

stabel melek . . stabel hek!

iek limon water . . ya-hup . . jer!”

Rupanya variasi dari:

1 pond melk + 1 pond spek, lagu usang . . .

Tiga bait pertama itu adalah sebuah adegan di mana rima lagu kanak-kanak bersanding dengan narasi. Dua figur anak perempuan, Iyah dan Utin, menggerakkan tangan menyanyikan lagu permainan dengan menggunakan bahasa yang agak janggal. Saya menaruh perhatian pada sang narator yang menyadari sebuah informasi tentang lagu mainan itu. Lagu itu memantik sebuah fakta dan, seperti sedang mencatat di sebuah buku, narator itu menulis sebuah formula dengan simbol angka [1] dan operasi aritmetik sederhana [+]. Mengapa Nuraini menggunakan simbol itu? Saya sedikit kebingungan membacanya: “een pon melk plus een pond spek” atau “satu pon melk (di)tambah satu pond spek”? Agaknya ia tidak terlalu memusingkan itu. Dengan cepat Nuraini mengakhiri judul lagu itu dengan tanda koma, lalu menghadirkan posisi pikir narator dengan sebuah komentar pendek “lagu usang …” Baris itu terdengar analitis dan berjarak dari bahasa permainan anak-anak. Sebuah keterputusan.

Bagian sajak berikutnya adalah babak kedua, Kali ini, permainan Iyah dan Utin berganti menjadi sandiwara domestik. Suara dua anak perempuan itu terdengar lagi, kali ini dengan bahasa Betawi sehari-hari:

“sekarang main anak-anakan yuk”

Utin kini megang pimpinan.

“Naa . . ini kite ye . . . beranak diselampe

Abis tu anak digendong . . . diayunin dikaen

naa . . die udah gede deh, die sekolah . .

denger tu Yah . . die nyanyi . . “

Terdengar lagu “hallo Bandung”

Yang selalu akan direbut kembali . . .

Sebentar ia diam, lalu teriak lagi:

“Naa . . . sekarang die mati, anak kite mati

dibuntel ama kaen, dikubur ditanah . .

kite nangis-nangis, orang ngaji . . .

abis kite kenduri . . . . makan nasi uduk

enak deh . . . . !”

Dengan satu keluh puas

Kedua anak perempuan kecil

tersenyum . . mata bersinar

meneruskan permainan, kini yang lain.

Nuraini sedang menggambarkan dramaturgi revolusi. Ada lagu Halo-Halo Bandung yang liriknya ia gubah menjadi sebuah komentar tragis dengan ekspresi datar: “Yang selalu akan direbut kembali.” Lalu, tanpa memisahkan baris berikutnya menjadi bait baru, permainan itu menjadi adegan kematian tanpa sentimen kedukaan. Anak-anakan mereka mati, dibalut kain, dikubur, lalu menangis, diiringi doa dan firman suci, lalu acara makan-makan. “Enak deh . . . !” Nuraini menulis kematian seorang anak melalui suara kepolosan anak dan ujaran permainan. Kedukaan perang bergerak seperti kereta api yang melintas cepat. Kita pembacanya berdiri di samping rel, melambaikan tangan dadah-dadah pada penumpang yang entah sedang menangis atau tertawa. Dan narator itu terus memerhatikan kedua anak itu.

Sajak Nuraini menuju akhirnya. Sang narator berpikir dan seperti mendapat pencerahan. Kembali menggunakan menggunakan simbol aritmetik dan angka [=], [+], dan [4], Nuraini menanda analisis rasional:

Menimbul pikiran:

Ajaib . . . dengan permainan

dikarang oleh pikiran anak-anak

Permainan lakon = saputangan kumal

+ beberapa potong kayu 4 segi, hanya

tangan bergerak menghidupkan barang-barang mati

anak kecil melukiskan

dengan garis sekilat nyata . .

perjalanan hidup singkat manusia

Lahir – hidup – akhir mati!

Dari segi isi dan maksud, dua bait terakhir ini cukup terang dan tidak terlalu banyak permainan metafora. “Menimbul pikiran” hadir untuk memperkenalkan bait berikutnya di mana tanda [=] hadir di tengah baris, diikuti tanda [+] sebagai pembuka baris, juga angka [4] yang tidak ditulis [empat]. Tanda-tanda ini menciptakan sebuah interupsi visual, yang juga adalah interupsi gaya bahasa dari yang sehari-hari kembali ke yang analitis. Gerak-gerik permainan anak tidak lagi jadi sekedar “permainan”; ia telah berubah menjadi simbol untuk menjelaskan kehidupan. Melanjut bait ketiga di bagian awal puisi, bait terakhir adalah konten analitis, tidak ada elemen liris mendayu dan melankolis. Tanda seru sebagai penutup puisi menekankan keyakinan, atau lebih tepatnya kepercayaan diri narator bahwa kedua anak kecil itu sedang melukiskan siklus kehidupan.

Pembaca yang tergerak oleh tema hidup dan mati akan membicarakan “Anak Kecil Main” sebagai salah satu refleksi Nuraini tentang revolusi. Mula pertama membaca, kita mungkin akan terikat oleh tema ini. Tahun penerbitan puisinya memberi kerangka, dan di tengah intervensi historiografis menyebut nama perempuan sebagai “pelaku sejarah dan seni,” puisi ini dapat ditandai sebagai puisi sezaman yang ditulis oleh perempuan. Namun, saya melihat ada hal lain yang sedang terjadi: keterputusan antara cara narator menuliskan apa yang ia lihat dengan cara narator menganalisisnya. Hal ini terlihat melalui, pertama, tanda matematis yang diselipkan pada bait ketiga dan bait terakhir. Kedua bait itu adalah catatan analitis narator, sedangkan bait lainnya adalah deskripsi tentang apa yang dia lihat. Kedua, ada beberapa bunyi yang menggantung. Misalnya, di baris empat dan lima bait terakhir, Nuraini melepas dan memisah himpunan “hanya tangan” ke dalam dua bait. Mengakhiri baris dengan sebuah adverbia, yang asal posisinya di tengah kalimat, adalah menunda keutuhan bunyi kalimat. Seperti ada satu nada yang sengaja dilempar keluar dari ketukan ritme. Bunyinya tidak sumbang tetapi seperti ketinggalan di tengah tempo puisi yang kecepatan dan selanya eksplisit.

Berfokus pada dua hal itu, beserta dengan keseluruhan isi sajak, saya melihat cara Nuraini meletakkan narator di tengah tiga bentuk dan gaya berbahasa yang berbeda, yaitu (a) tutur subjek yang diamati, (b) cara narator menarasikan tutur itu, dan (c) analisis narator. Posisi narator membuat sajak ini tidak lagi cuma membicarakan ketragisan revolusi dan perang tetapi juga soal bagaimana seorang pengamat ketiga, dari sebuah lokasi berjarak, membangun asosiasi antara apa yang ia lihat dengan kebijakan umum yang ia pahami. Permainan anak-anak tidak lagi sekedar untuk kesenangan anak-anak itu sendiri tetapi, lebih dari itu, ia adalah representasi realitas sosial.

Lapisan narasi ini menandai langkah awal Nuraini dalam menggunakan kata ganti “aku” sebagai sosok yang menghindari dirinya sendiri (self-effacing). Sang aku, alih-alih bercerita tentang dirinya, justru sedang mendeskripsikan sesuatu di luar dirinya dan menganalisisnya. Siapa sang aku di puisi itu? Kita hanya tahu ia sebagai pengamat permainan anak-anak, juga pengamat revolusi; ia terlihat analitis dan mampu mengabstrakkan hal remeh temeh. Akan tetapi, Nuraini tidak mengizinkan kita melihat kepribadiannya. Mungkin kita mendengar sedikit ironi, atau secomot pendapat sinis yang subtil tentang revolusi. Saya tidak sepenuhnya tahu. Nuraini tidak menggunakan “aku” untuk membuka diri keakuan.

Siti Nuraini dan Emosi yang Dingin

Saya tidak tahu cara membaca puisi secara formal. Saya lebih sering mengusap-usap kepala yang terasa panas, juga kulit pipi yang mudah kering karena udara dingin. Saya sering merasa kelu lidah dan suara saya seperti tenggelam dalam gumulan kata-kata penyair. Tulisan Nuraini sama sekali tidak mudah dicerna. Apa yang sedang ia lakukan? Sajak-sajaknya panjang, narasi slice-of-life-nya mengalun di antara “nothing happened” dan yang dramatis. Beberapa kali ia menggunakan transisi gambar yang cepat; sesekali ia melambatkan rangkaian gambarnya. Terkadang saya seperti membaca panel cergam yang tiba-tiba selesai tanpa sebuah closure. Seketika sajak-sajaknya menenggelamkan pertanyan historis dan biografis tentangnya – siapa dia, siapa keluarganya, ia hidup pada zaman apa.

Sebagai sejarawan, saya merasa sedikit bersalah karena ada keengganan mencari tahu lingkar sosial dan kehidupan personal penyair. Pada sebuah zaman. Ia bekerja untuk. Ia menikah dengan. Hmm. Saya bahkan sama sekali tak tertarik mencari tahu soal relasi Nuraini dengan Asrul Sani, juga dengan lingkar “Gelanggang.” Saya peduli lagi dengan Chairil Anwar karena Nuraini pernah menulis “Musafir Sehari buat Chairil.” Saya duduk berjam-jam bersama tulisan-tulisan Nuraini, sambil terus bertanya bagaimana cara membaca sajaknya, puisinya, syairnya, perasaannya, pikirannya.

“Pembaca-yang-tak-bersih hanya terikat pada penghormatan: puisi merupakan komunikasi yang dibangun dari konvensi tertentu, dan memiliki hubungan semiotik dengan dunia di sekitarnya sebagai sebuah lingkungan budaya. Pembaca-yang-tak-bersih yang tidak pernah memesan sastra, tidak menempati dirinya dalam posisi ‘konvensi’ seperti di atas,” tulis Afrizal Malna. Apakah betul boleh jadi pembaca-yang-tak-bersih? Bukan. Bukan. Apakah saya betul-betul boleh dan bisa menjadi pembaca-yang-tak-bersih, pembaca-yang-menyimpan-keinginan-untuk-mencipta-bentuk-dan-mencari-cari-cara-agar-puisi-tetap-dapat-hidup-dalam-tubuh-nonbiner-nya-yang-rapuh-dan-tak-selalu-nampak? Saya tidak memesan puisi Nuraini. Saya juga tidak memesan sastra “perempuan.” Mereka hadir lewat momen-momen banal mendengar keluh kesah seorang ibu, memeluk sahabat, merasakan kekerasan laki-laki, sambil mendengarkan lagu-lagu BTS (yes that BTS) sebagai seorang penggemar. Suara Kim Namjoon/RM dalam bahasa Korea berdengung, “Mulaku adalah puisi.”

Saya memalingkan muka dari sajak Nuraini. Tembok kosong di hadapan saya sekarang terlihat penuh. Saya tidak tahu caranya membaca puisi.

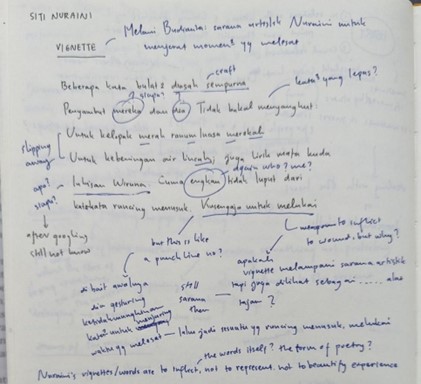

Melani Budianta memandu dan membantu saya. Dalam pengantarnya untuk antologi 4 Menjerat Waktu, Melani mengidentifikasi sarana artistik Nuraini untuk menjaring waktu yang tengah berlalu. Nuraini sering menggunakan “vignettes, deskripsi singkat momen atau sosok, sketsa impresionistik, atau snapshot – jepretan kamera seperti dalam fotografi.” Saya membaca panduan Melani dengan hati-hati. “Dalam sajak-sajak Nuraini kita melihat kata-kata bergumul untuk menjaring waktu, yang melesat lolos. […] Di satu sisi, sajak-sajak Nuraini menghadirkan momen-momen yang hidup – dalam berbagai sensasi rasa – tapi pada saat yang sama kita selalu disadarkan bahwa ‘kekinian’ itu selalu bergerak.” Sajak-sajak Nuraini adalah fragmen temporalitas – gerak, kecepatan, percepatan, perubahan, kesinambungan.

Panduan Melani membuat saya tertegun. Di satu sisi, ada kepekaan yang luar biasa dalam pembacaannya. Di sisi lain, ada pelunturan terhadap nada suara Nuraini yang dingin. Dalam sajak “Vignette,” bahkan, suara dingin itu sempat menjadi kesengitan. Sampai saya selesai menulis tulisan ini, saya sebenarnya masih kebingungan mencari cara menerjemahkan coret-coret itu menjadi paragraf yang sistematis. “Kusengaja untuk melukai.” Saya mencoba menerka apa yang hendak dilukai oleh narator? Bentuk? Puisi? Tubuh? Keperempuanan? Kelakian? Mungkin semuanya, mungkin bukan sama sekali. Apa pun objeknya, sang “aku” mengasah kata-kata menjadi runcing, tajam dan mampu menusuk, dan yang paling fundamental, kesengajaan. Luka akibat kata-kata bukan sebuah kelalaian juga bukan kecerobohan. Kata-kata bertindak, mengganggu. Ia adalah laku sadar yang melukai. Lihat baris ketiga dan keempat – Nuraini menggunakan ritme dan metrum yang stabil, dan diksinya menciptakan nuansa tenang kalem sebelum segera menonjok kita dengan sebuah punchline. Sang aku dalam sajak “Vignette” seperti sedang menyindir para pujangga berbahasa sastrawi nan indah dan luhur yang sibuk menghaluskan kata-kata. Namun, pada akhirnya toh kata-kata tidak bisa diikat.

Sajak-sajak dingin Nuraini bukan sebuah penyangkalan terhadap perasaan. Duka dan kesedihan tampak hadir dalam sajak-sajaknya. Namun, emosi yang hadir itu bukan sebuah ekspresi mentah, melainkan sebuah kerja mekanik dan artistik untuk mengolah perasaan untuk dapat berkonfrontasi dengan kenyataan.

Sajak untuk anak yang tak kan lahir

Rahim yang tak hendak lagi menampung

Dada yang tak hendak lagi menumpah

Anak yang tidak akan bernaung

Bermukim, beralun di buaian tubuhku

karena darahku dingin, darahku beku.

Musim gugur menyambut dua puluh tiga tahun.

Kakakmu bermain di jendela terbuka,

tangan alit menampung salju

merintik masuk, satu-satu.

Ibumu tertegun memagang kaca

itu engkaukah menangis tersedu-sedu?

dan rambut ia jalin, satu-satu.

karena darahnya dingin, darahnya beku.

Musim gugur menyambut dua puluh tiga tahun.

Tubuh bujang, jambangan coklat

matanya lilin di tari piring.

Jari menyusuri putih mukaku

darah tergenang, jangat daging

tidak menyambut, di luar angin menempias pintu

Sajak itu menampilkan nuansa duka lewat penggalan-penggalan tubuh yang berceceran dan bergerak dalam repetisi. Rahim, dada, darah, daging. Kita tidak tahu persis siapa yang sesungguhnya berduka. Siapa sang “aku,” “kamu,” dan “dia” dalam sajak ini? Siapa “ibu” yang tertegun memegang kaca – “kamu” atau “dia”? Siapa sang anak yang tak lahir itu – “kamu” atau “aku”? Siapa yang sesungguhnya mati di sini – ibu atau anak? Pergolakan kata ganti orang yang Nuraini gunakan di sajak ini memang awalnya sedikit membingungkan. Sajak itu tidak mengizinkan pembacanya untuk dengan mudah membedakan figur ibu/anak/narator hanya dengan kata ganti orang.

Kerja artistik Nuraini dalam sajak ini memberi kita satu pemahaman tentang emosi perempuan dan hal-hal yang dianggap “personal” tentang kehidupan domestik dan reproduksi. Dingin, beku, tertegun, kaku lilin, tanpa sambut. Perempuan merespon keguguran dan ketiadaan anak bukan sebagai ledakan rasa sedih, melainkan sebagai kenyataan banal tentang kerja reproduksi perempuan. Oleh Nuraini, kenyataan itu ditampilkan, diakui, dikenal, dipertanyakan, dijalani, tetapi bukan untuk selamanya dianggukan. Emosi dalam sajak Nuraini hadir sebagai sebuah cara untuk berhadapan dengan kenyataan itu.

Kedirian yang Tertutup

Amy Lowell, penyair Amerika Serikat, dalam pengantar antologi suntingannya Some Imagist Poems (1915) pernah menjabarkan beberapa kriteria tentang penyair Imajis. Menurut Lowell, mereka adalah penulis yang berusaha:

- Untuk menggunakan bahasa percakapan sehari-hari; untuk selalu menggunakan kata yang tepat, bukan yang hampir-tepat, bukan juga kata-kata dekoratif.

- Untuk menciptakan ritme-ritme baru sebagai ekspresi kebaruan suasana […]

- Untuk memiliki kebebasan penuh dalam pemilihan subjek […]

- Untuk menampilkan sebuah gambar […]

- Untuk menciptakan sajak yang rumit nan jernih, tidak samar-samar.

- Akhirnya, sebagian besar dari kami percaya bahwa inti dasar dari puisi adalah konsentrasi.

Saya pikir Nuraini mengolah sajak-sajaknya melalui prinsip-prinsip di atas, terutama dua poin terakhir. Rumit, jernih, penuh konsentrasi. Keasingan tubuh perempuan dan ekspresi perasaannya diterjemahkan menjadi sajak dengan ritme baru, dalam kebebasan, dan suasana yang lepas dari gemuruh semangat romantis zamannya. Ia paham betul ada kebijaksanaan dalam romantisme, seperti yang disampaikan oleh perempuan tua dalam “Bijak Bestari”: “‘Dendam kau harus kuasa genggam / janganlah engkau digenggamnya. / Sebaliknya dengan cinta asmara. / Biarkan dia tating dirimu di genggaman / bebaskan kesempitan rongga badan.’” Namun, ia tidak dapat membiarkan dirinya digenggam oleh api cinta itu: “Demikian satu anugerah bijak pemberian / nenekku belum seluruhnya terpegang.” Ada pengakuan dan sejumput pesimisme di baris itu. Ia belum dapat memegang seluruhnya kebijaksanaan seorang perempuan tua, pun belum dapat memegang tubuh yang mampu menerima romantisme itu. Laku puitiknya yang dingin adalah wujud konsentrasi mengelola perasaan romantis dan dendam yang seringkali meledak-ledak dalam kemudaan.

Apa dampaknya buat saya sebagai seorang pembaca? Saya ikut bergulat dalam kesadaran kata-katanya dan mencoba menghargai keputusan artistiknya dengan tidak meromantisasi sajak-sajaknya. Mungkin saya telah gagal. Namun, jika masih boleh berusaha, saya ingin membuat pernyataan bahwa Nuraini mengolah perasaan dan ekspresi perempuan dengan cara menempa bentuk sajaknya. Penjelasan Lowell berguna untuk melihat ikatan artistik Nuraini dengan penyair imajis yang berkembang di luar Indonesia. Namun sesungguhnya, Nuraini sedang mengembangkan “imajisme” sajaknya menjadi suara kritis tentang keterbatasan perempuan mengekspresikan apa-apa yang terjadi pada tubuhnya juga dalam hidupnya. Saya mengutip utuh sajak panjang “” untuk menunjukkan bagaimana Nuraini menyuarakan dilema itu dengan cara menggerakkan gambar dalam sebuah adegan sinematik yang panjang.

Heyington Station

Kemarin aku jumpa di kamar tunggu stasion

Seorang teman sebayaku. Kami duduk bersama

Ini teman tiap bertemu dimanapun biasa

Tanya: mengapa kau begitu kurus Arinang

Kau baru sakit? -dengan wajah belas mengerti

Selalu kujawab agar tak mengecewakan:

-Ya, aku baru sembuh memang-

Jawab mana janggal terdengar, lama kelamaan

Karena sandiwara, jauh dari benar.

Tiap hari aku mengejar naik turun kereta

api dan setiap kali jumpa dia, malah

sering duduk sebelah-menyebelah.

Ini seakan tidak mengurangi sakitku di matanya

Dari ucapannya aku teringat guru bahasaku:

Mungkin ia anggap aku dan kata kurus itu

suatu majemuk, kata pertama menjelaskan kata

kedua, ataukah sebaliknya?

Kinipun ia menyambut. Kau sungguh jadi

sangat kurus: tinggal sepertiga dari kau dahulu

kabarnya kau mengandung duka. Bisa aku tolong?

Tarikan bibirnya menandai belum selesai galian rasa:

Aku diam tanpa senyum, -dan pipimu, begitu cekung.

Acuh tak acuh seakan tak sengaja pertanyaan diajukan

-jangan diturut hati. Dunia penuh dengan lelaki.

Saat itu terasa sejuk angin sepoi memenuhi

Ruangan tempat kami duduk, terdengar derap-derap

Sepatu pada bergegas dipelataran peron.

Peluit air mendidih diseling aroma sedap tajam

Menusuk hidung dari sebelah kafe stasion.

Menoleh ke arah kembang teluki kuning di jambang,

Juga yang putih diam-samadi, dekat tangan di meja,

Kumainkan mata dan jari-jariku di pinggiran rigi-rigi

kelopaknya, hendak kujawab:-bukankah hikmah

Dapat menikmati ragaman bunyi, bentuk perasaan,

semua sasaran pancaindera namun juga sanggup diri

menceraikan itu semua, terasa bukan itu jawab yang

dinantikan, aku mengalih. Kau sungguh makin gemuk

tampan dan cantik! Suatu kebenaran: tubuh berisi penuh

dengan bentuk gemulai melengkung dan melandai.

Benar nih, -namun dengan air muka penuh percaya

Kemudian lega melihat mukaku yang bersungguh-

Kau dengar harga sutra pashmina membumbung sekarang

Percakapan kami meningkat tangga menyelusuri harga-harga;

dan persoalan membeli pakaian pesta. Hingga puas ia

menarik diri, meninggalkan senyuman sahabat karib diatas

taplak yang berhias lingkaran-lingkaran minyak di depanku

Inilah saatnya dengan keriuhan dan ketajaman bunyi besi

berlaga besi, kereta api kota bergulung-gulung masuk

seperti biasa penumpang banyak. Waktu yang kunanti

memberikan rasa tenteram. Seperti seseorang bila

bangun tidur payah mengingat kembali apa yang baru

dimimpikannya, telah menanam pucuk harapan bahagia,

ia mempertanya bentuk dan makna angan-angan itu mimpi

padaku gelisah ini hilang bila dengar deram rantaian

gerbong-gerbong masuk diiring hiruk-pikuknya, karena waktu

jelas sudah setengah sembilan, sepertiga hari sudah berlalu

Aku nanap melihat wajah orang-orang di dalam gerbong

kelas-kelasnya, di belakang jendela berkaca tebal hijau

aku suka warna hijau, kaca hijau ada kelebihannya

dari kaca putih. Ia meratakan semua garis dan gurat

kulit muka bekas tattoo bermacam perasaan. Ia beri

kepolosan lukisan-bersih dibayang terpaku diam.

Bagiku muka-muka putih itu amat bagus, sebagus wajah mayat

yang habis dimandikan; kesan mana kembali terasa ketika itu.

Aku ceritakan kepada teman tadi yang sudah kembali lagi

duduk di sampingku.

Agak terperanjat ditepuknya bahuku sambil berkata sedikit

keras “Heh, jangan bercakap begitu aneh!”

mulanya pikiranku ia kurang percaya kepada ulasan itu

aku berdiri dan berkata “cobalah kau lihat

aku akan naik ke atas gerbong itu dan kau

tatap jendela ketiga” lalu aku melangkah pergi;

ditariknya tanganku dengan gemas ia berseru “kau gila”

Waktu itu aku lihat matanya membayangkan kuatir dan ngeri

juga ragu-ragu akan kewarasanku

Aku tertawa menenteramkan lalu mengajaknya lena berjalan ke kios

melihat majalah bintang film sembari berpikir “sebenarnya,

andai ia lihat mayat anakku

pasti ia benarkan dan mengerti makna ucapanku itu”

Sajak ini seperti sebuah lanjutan dari “Sajak untuk anak yang tak kan lahir” yang disampaikan dalam bentuk prosa naratif. Segala gestur, gerak jari, pandangan dan pemandangan mata, seluruhnya menunjukkan perasaan kehilangan yang tidak bisa diucapkan semerta-merta. Dalam membaca “Heyington Station,” Melani menunjuk perpanjangan vignette Nuraini, menggarisbawahi kejutan puitiknya, membandingkan kejutan itu dengan puisi Ezra Pound yang padat “In A Station of the Metro,” dan kemudian dengan jujur menyatakan kelemahan bentuk prosanya.

Saya punya pendapat yang berbeda. Sajak prosa itu memang sepertinya tidak dapat dibaca sebagai sebuah perpanjangan satu gambar, atau seperti sebuah foto digital yang diambil menggunakan fitur panorama kamera smartphone. “Heyington Station” adalah sebuah gambar bergerak, sebuah video yang diatur slow-motion. Pertemuan dengan orang-orang di stasiun, percakapan basa-basi soal bentuk tubuh, juga kecanggungan adalah rentetan adegan-adegan panjang, lambat, dan cukup menyiksa. Struktur sajak ini menyayat perlahan, tenang, dan berakhir pada sebuah kenyataan: sang “aku” adalah perempuan yang melihat anaknya mati. Lalu, jika kita melihat kembali kriteria puisi imaji yang disampaikan Lowell, kita sebenarnya dapat melihat bagaimana Nuraini mengolah bahasa percakapan sehari-hari, menggunakan kata yang tepat, juga memunculkan ritme-ritme baru sebagai ekspresi kebaruan suasana. Puisi-prosanya menciptakan sekelibat runutan gambar berirama dan berdurasi untuk membangun repetisi sekaligus tegangan subtil yang sifatnya hampir banal.

Benar, efek puitis “Heyington Station” memang tidak sepenuhnya sama dengan cara penyair imajis Amerika Serikat mengolah puisi mereka. Sajak Heyington lebih mengandalkan kata kerja dan gerak berurut yang sesekali tumpang tindih, kemudian membentuk plot. Jika kita membongkar sajak itu dan mengaturnya ulang dalam format horisontal, sajak itu dengan mudah berubah menjadi cerita pendek. Mungkin sebenarnya kita tidak harus membicarakan “Heyington Station” sebagai puisi imaji. Mungkin saya menyinggung soal puisi imaji karena panduan Melani yang menyebut puisi Pound dan sedang berusaha memperlebar bahasannya. Ya, itu yang sedang lakukan sekarang, karena saya tetap melihat bahwa beberapa baris dalam sajak Nuraini itu memang betul menciptakan gambar yang sangat jernih, meskipun maknanya agak rumit untuk dicerna. Misalnya: “Peluit air mendidih diseling aroma sedap tajam / Menusuk hidung dari sebelah kafe stasion. / Menoleh ke arah kembang telulci kuning di jambang, / Juga yang putih diam-samadi, dekat tangan di meja.” Lalu, bandingkan dengan salah satu fragmen di puisi Amy Lowell, “Thompson’s Lunch Room—Grand Central Station”:

The big room is coloured like the petals

Of a great magnolia,

And has a patina

Of flower bloom

Which makes it shine dimly

Under the electric lamps.

Chairs are ranged in rows

Like sepia seeds

Waiting fulfilment.

Dua puisi yang bentuk dan gayanya sangat berbeda, namun keduanya berangkat dari satu titik yang sama, yaitu usaha penyair untuk menciptakan ritme baru dalam membangun suasana. Tidak seperti Lowell yang menggunakan frase singkat dan padat untuk menghasilkan kepadatan gambar dan nuansa, Nuraini justru menarik frase lebih panjang menjadi kalimat utuh atau hampir utuh untuk menciptakan ketepatan tempo dalam gambar. Bunyi baris yang panjang, juga bait yang panjang, akhirnya menghasilkan puisi imaji yang terkonsentrasi pada durasi. Dalam sajak Nuraini, imaji pun memiliki temporalitas.

Menempa sajak dengan efek emosional yang sedemikian dingin melalui sajak-prosa imaji yang lambat membutuhkan kontrol dan teknik terhadap pemilihan kata dan bangunan nuansa. Pengalaman tubuh Arinang, sang aku, melihat kematian anaknya tidak digambarkan dalam muntahan vulgar. Melalui ritme yang lambat dan pilihan kata sehari-hari, Nuraini sedang menerjemahkan peristiwa kehilangan untuk mengenal satu bentuk kedirian yang dingin dan tengah berduka. Akan tetapi, Nuraini tak membiarkan rasa duka bergemuruh dalam teriakan. Ia menunjukkannya melalui gestur tubuh yang selalu merasa tak nyaman dan asing, bahkan ketika sang aku hanya tinggal sendiri dengan tubuhnya. Ratapan sang aku hadir dalam menit-menit lambat ketika ia sedang menjalani hidup: bertemu dengan seseorang yang dikenal di stasiun, berjalan, menanti, bercakap-cakap. Perkabungannya tak selesai ketika ia melihat mayat anaknya. Bahkan, momen absurditas pun hadir: yang hidup terlihat seperti mayat.

Format panjang sajak “Heyington Station” juga sesungguhnya mempersulit pembaca untuk segera mengakses keseluruhan gambar yang hendak disajikan Nuraini. Jika puisi imaji dengan kepadatannya memunculkan gambar secara cepat, Nuraini mengulur kemunculannya. Pembaca seperti diminta sabar menunggu, seperti kita menunggu hasil kamera polaroid (dan mengeluh jika fotonya terbakar). Arinang tidak dengan mudah membiarkan orang lain mengakses perasaan dukanya, dan sang aku pun menunggu hingga baris terakhir untuk “mengaku” kepada kita pembacanya tentang apa yang sedang ada dalam benaknya. Cara Nuraini menggunakan “aku” bukan untuk menciptakan pribadi yang terbuka dan hendak meluapkan segala perasaan dalam dirinya, tetapi justru untuk menciptakan kedirian yang tertutup. Betul, pada akhirnya ada pengakuan, namun durasi gerak gambar yang lambat mengecoh pembaca untuk memperhatikan hal lain selain sang aku. Pengakuan itu muncul hanya di akhir setelah Arinang ditegur oleh temannya untuk tidak mengatakan hal-hal negatif (atau sejenis dark-joke).

“Heyington Station” sebetulnya memberikan saya pengalaman membaca yang janggal. Sekilas, sang aku di sajak itu mengingatkan saya pada seorang sahabat yang betul sangat tertutup, meskipun ia sering berbagi banyak hal di media sosial. Saya tak mengenal “sang aku” di “Heyington Station” meskipun ia adalah tokoh utama di sajak itu, sama seperti saya yang masih terus belajar mengenal sahabat saya. Saya kembali tertegun pada sosok perempuan, sosok feminin yang sedang meratap itu. Setiap hari. Setiap menit. Ia berduka. Namun, ia tak membiarkan duka itu dikenal oleh orang lain, bahkan ketika ada seseorang yang sedang membaca dan mendengarkannya dari dekat.

Saya tak tahu harus apa, selain membaca ulang sajak itu dan menulis revisi tulisan ini. Saya ingin terus mendengarkan kata-katanya.

The Personal Is Poetical

Saya tidak tahu berapa banyak sajak yang pernah Nuraini tulis. Dalam catatan kecil saya, paling tidak ada hampir selusin sajak yang belum diproduksi ulang dalam beberapa antologi seperti Gema Tanah Air (2013 [1948]), Seserpih Pinang Sepucuk Sirih (1979), Tonggak Vol. 2 (1987), Wanita Penyair Indonesia (1997), dan 4 Menjerat Waktu (2008). Hingga sekarang, saya juga belum menemui buku yang khusus mengumpulkan puisi dan prosa Nuriani. (Apakah ada yang mau mengerjakan? Hehehe). Oh, satu hal yang saya cermati ketika membuka majalah Mimbar Indonesia adalah perbedaan khususnya pada sajak Nuraini yang disunting oleh Sri Artaria-Alisjahbana dalam 4 Menjerat Waktu. Sajak “Vignette” memiliki versi tahun 1950 yang berjudul “Pembagian.” Versi tahun 1949 dari “Hujan Abu Di Padang Panjang” adalah “Hudjan Abu Dikota Ketjil.” Lalu “Dongeng Untuk Paibo” memiliki versi judul “Dongeng Kepada Seorang Asing” pada tahun 1950.

| Hudjan Abu Dikota Ketjil

Hudjan abu mulai turun; pun nenekku, mengangkat djemuran, dari Merapi dibelakang rumah. Singkat terang hari ini. Tjahaja berlalu liwat bahuku, di punggung si Kumbang ia berhenti

Diam halus penjelundupan dari pintu tergenggang djendela dan hati mendahului sadar dan gerak tangan. Semak, tonggak dan djalan memandang ke pandjang sunjinja sendiri.

Semua djurusan berkapan kelabu Pagar dan terung memutik lembajung. Tinggal aku dipukau sendu mentjari bentuk setjarik pikiran serupa bajangan tak mau dipegang.

,,Seka sedikit kursi dan medja penghilangkan abu” kata nenekku Pasi tjahaja dipantjarkan katja, katja kuning tirus kedalam memerah ranum pada djambangan. Dan didalam djernih matanja kedjauhan hidup dan mati bersatu.

Mimbar Indonesia, Th 3 No 46, 12 Nopember 1949, hal. 17. |

Hujan Abu Di Padang Panjang

Hujan abu diam-diam turun mendudu Sigap nenekku mengangkat jemuran Dibayangi Singgalang di belakang rumah. Kesiangan singkat hari ini; Matahari berlalu lewat bahuku, Di punggung si Kumbang ia berhenti.

Mengikut kebisuan menyelundup abu dari genggang pintu, jendela, masuk sanubari Mendahului sadar dan gentayangan tangan. Menimbuni rangkiang dan pohon rasamala warna gelamai; terpana di kesunyian sendiri Melihat terbujur jalan panjang dan lengang

Semua jurusan abu-abu berkapan kelabu Pagarang terung2 lagi memutik lembayung Tinggal aku permainan pancaindera ragu; Mencari saraf bermacam tajuk pemikiran; Serupa bayang-bayang sungkan dipengang; Seperti rajawali hitam membungkam.

“Seka kursi dan meja, kata neneku sjukur hujan iko jarang kejadian.” Temaram pancaran kaca menembus kulit mukanya dan tersirat di dalam jala kelabu bening kedua matanya; Kedekatan maut & kejauhan hidup berpadu.

Sri Artaria Alisjahbana (ed.), Melani Budianta (pengantar), 4 Menjerat Waktu Kumpulan Sajak-sajak Samiati Alisjahbana-Amahorseja, Bibsy Salim Soenharjo, Siti Nuraini Jatim, Toeti Heraty (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2008), hal. 34. |

Secara isi dan nuansa, dua sajak itu terlihat mirip-mirip. Namun, pemilihan kata, alunan sintaks dan ritmenya berbeda sekali. Saya tidak tahu persis proses perubahan sajaknya, apakah itu betul keputusan Nuraini atau ada tangan-tangan lain yang lebih dominan untuk menggubah. Penyunting 4 Menjerat Waktu juga tidak memberikan referensi tahun dan kanal penerbitan. Seperti sebuah remix lagu.

Saya jadi teringat artikel Henk Maier “In Search of Marble Monuments” (2021) yang mempertanyakan variasi puisi-puisi Chairil. “‘Variant versions’ is the philological term. But versions of what? Variants of one another? Or, which is the true poem, which the original one, the real beginning? And which is the completed one?” Saya bertanya hal yang sama tentang sajak-sajak Nuraini yang bervariasi itu. Proses menulis esai ini seperti membuka ruang baru bagi ketidaktahuan saya.

Lalu, saya mengoreksi kembali diri sendiri. Saya mundur berpuluh-puluh langka dari pertanyaan Maier. Mengapa saya tidak mendengar nama Nuraini selama bertahun-tahun. Saya tidak mendengar namanya ketika saya duduk di bangku sekolah di Semarang. Juga tidak mendengar ketika saya hadir di festival sastra ibu kota dan digoda penulis sastra laki-laki senior. Mungkin saya kurang membaca. Mungkin saya memang telah tenggelam dalam perasaan tak nyaman dengan segala percakapan tentang puisi dan novel dan cerpen yang pernah saya ikuti. Mungkin saya terlanjur asyik sendiri di kamar bersama dengan teman-teman queer, juga mendengarkan puisi-puisi yang mereka tulis.

Saya ingin mendengar pembaca lain (ya Anda) untuk membahas Nuraini. Mungkin nanti Anda yang akan menelisik karya-karya Nuraini yang masih tersebar di berbagai sumber dan antologi. Nanti kita akan membicarakan Nuraini lagi.

Akhirnya, saya ingin menutup tulisan ini dengan “Transit.” Dalam puisi itu, Nuraini bicara soal kefanaan. Hidup dan mati adalah “peristiwa improvisasi tanpa rangka, tersendiri / Sejenak mulus sempurna; cagar sementara. […] Misteri pemberian.” Hidup cuma mampir minum – mungkin begitu ungkapannya. Di tangan Nuraini, aforisme itu menjadi lebih dalam. Ia membentuknya menjadi serangkaian objek (“improvisasi,” “cagar,” “pemberian”) dengan sifat-sifat materialnya (“tanpa rangka,” “tersendiri,” “sempurna,” “misteri”) dan temporalnya (“sejenak,” “sementara”). Nuraini seperti mengajak kita untuk mendekati puisi sebagai sesuatu yang hidup, sesuatu yang tercipta dalam dan melalui kehidupan. “Sesudah rampung karya / Kembali dilanda keambrukan. Begitu berulang.” Puisi yang hidup, pun hidup yang puitik, adalah ketika ia rampung, ia lalu ambruk, rampung, ambruk, rampung, ambruk, lagi dan lagi dan lagi dan terus begitu. Saya cengar-cengir membaca kalimatnya yang cheesy tetapi tak sepenuhnya keliru: “Agaknya bukan tujuan, melainkan tindakan yang utama.” Kata adalah tindakan. Laku puitik Nuraini adalah tindak personal nan politis, sebuah daya dan gaya yang bergerak menuju selesai untuk memulai kembali.

Dalam kemenjadiannya sebagai perempuan, puitiknya Nuraini bukan lagi sebuah kualitas bersyarat untuk menentukan yang mana dan seperti apa itu “puisi perempuan,” juga bagaimana seharusnya “puisi” dan “perempuan.” Kita mendekati puisi dari dalam kehidupan yang tidak pernah kita menangkan, juga tidak dapat kita tundukkan. Kita tidak sedang ingin “sibuk mencari sesuatu lain gagal menangkap alunan.” Sajak-sajak Nuraini tidak liris dan mendayu, tetapi juga tidak mentah, meledak-ledak, apalagi sok berfalsafah. Puitika Nuraini adalah “Variations On A Theme,” keluasan tema dan cara dengan langgam yang saling menarik dan melepaskan diri, mengundang dan menuntut pembacanya bergulat, bergumul bersama, mengolah perasaan dan keterasingan tubuh. “Demikian hanya kau dan aku / penduduk bumi. Telah lapuk / kemarin, sekarang akan berlalu / besok belum diberi.” Nuraini bergerak dalam dan melalui sebuah struktur – bahasa, tubuh, sosial – sebuah “tuangan,” mematikannya untuk membangkitkannya kembali. Laku puitik Nuraini adalah sebuah siklus dan relasi. Ia dan kita bergumul dalam dan bersama kata-kata, mengolah bahasa menjadi sebuah bentuk, melebarkan dan menyempitkan medan tarik-ulurnya. Puisi “bukan hadiah melainkan jerih payah: / sekukuh jembatan, selembut kembang.” The personal is poetical. The personal is poetical.

[1] Perdebatan tentang puisi antara penulis seperti Asrul Sani dan Subagio Sastrowardoyo sudah terlalu sering dibahas oleh para kritikus sastra seperti Nirwan Dewanto. Saya tidak berniat memberikan penjelasan lebih jauh. Silahkan cari dan baca sendiri, ya.

Eunike "Nik" Setiadarma

Eunike "Nik" Setiadarma membaca dan menulis hal-hal yang ia suka sembari bekerja sebagai sejarawan trainee di Northwestern University, Amerika Serikat. Penelitiannya saat ini, The Craft of Care, menelusuri sejarah gagasan dan budaya merawat dalam kehidupan sehari-hari sepanjang. Ia mengelola blog Quotidian Amateur dan membuat e-zine Terminal Bus bersama sahabatnya.