Suatu ketika di tahun 2006, sewaktu hendak menumpang kereta api di Stasiun Jatinegara menuju Yogyakarta mengikuti agenda Temu Penyair Empat Kota, saya mampir di kedai buku sederet trotoar menuju stasiun. Di salah satu kedai buku saya menemukan buku Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia (Grasindo, 2000) karya Korrie Layun Rampan yang selintas pernah saya dengar tidak berterima atau ditolak beberapa kalangan sastrawan.

Selain tidak berterima, konon buku dengan semangat ingin melengkapi daftar buku sejarah dan periodisasi kesusastraan Indonesia yang pernah ditulis oleh H.B. Jassin, Zuber Usman, Bakri Siregar, Ajip Rosidi, Pamusuk Eneste, dan seterusnya itu “gagal” di pasaran. Dugaan tersebut karena buku yang direncanakan terbit dalam dua jilid, masing-masing menampilkan (dan memuat) karya seratusan sastrawan Angkatan 2000 dan dipandang sebagai “taman mini” sastra Indonesia, tidak pernah muncul jilid keduanya.

Dengan merogoh kocek Rp10.000,00, buku dengan ketebalan lebih dari 700 halaman dan pada sampulnya terdapat foto Ayu Utami, Mona Sylviana, H.U. Mardi Luhung, Kris Budiman, Nur Zain Hae, Jamal D. Rahman itu berhasil saya koleksi. Sungguh sebuah kebahagiaan tentunya sebagai mahasiswa baru jurusan sastra Indonesia, selain dapat membeli buku dengan “harga miring”, saya bisa menambah daftar referensi para sastrawan Indonesia termutakhir sekaligus melihat foto-foto mereka. Buku tersebut dengan segala kekurangan dan kelebihannya kemudian hari turut menjadi bagian dalam proses bertumbuh bagi saya dalam menjelajah kesusastraan Indonesia. Tidak hanya dalam menjelajah perspektif biografis para sastrawan. Namun juga dalam memahami bagaimana ekosistem sastra Indonesia adalah suatu entitas untuk yang dipenuhi dengan polemik.

Dua laku saya dalam ekosistem sastra, sebagai mahasiswa dan pekerja sastra, terkadang menempatkan cara pandang berbeda dalam menghadapi usaha penyusunan kanon semacam buku Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia. Semisal di satu sisi, saya tidak bisa berterima dengan kehadiran buku yang bersandar pada model periodisasi karena menganulir beberapa sastrawan dengan kekaryaannya, dan mengukuhkan setinggi-tingginya sastrawan lain dengan kekaryaannya. Di sisi lain, saya dapat menerima bahwa usaha untuk menyusun daftar sastrawan berdasarkan periodisasi seperti proses entri data dalam ensiklopedi, dapat teruskan seiring perkembangan waktu dan seiring gejala.

Di luar berbagai perdebatan seputar usaha membuat kanon sastra, semisal dilakukan Korrie Layun Rampan, buku itu berhasil membuat saya (sebagai mahasiswa) mengenali bagian kecil dalam perkembangan kesusastraan Indonesia mutakhir. Beberapa daftar sastrawan dalam buku tersebut melekat dalam pikiran untuk kemudian saya cari karya-karyanya sebagai referensi perkuliahan. Pengalaman menemukan dan membaca buku sejenis ini saya kira dialami pula oleh mahasiswa lain. Tetapi dalam pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa, usaha untuk mencari sesuatu yang lain dan memperbandingkan daftar sebagaimana disusun dalam Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia tetap ada, mulai dari mempertanyakan landasan pertanggungjawaban Korrie Layun Rampan menyusun daftar sastrawan di dalam buku sampai mempertanyakan perihal nyeleneh, semisal: kenapa “Nur Zain Hae” mengganti nama menjadi “Zen Hae” dan “H.U. Mardi Luhung” hanya menggunakan “Mardi Luhung” sebagaimana yang saya temukan pada karya-karya mereka di media massa kemudian hari?

Kanon dari waktu ke waktu

Meskipun Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia dianggap gagal tapi usaha untuk mengukuhkan kanon sastra tetap berlangsung dari waktu ke waktu. Kesadaran untuk terus melawan polarisasi pembakuan dan pemilahan perkembangan sastra lewat kanon juga terus dilakukan para pegiat sastra dalam berbagai diskusi. Gejala ini seakan menandakan bahwa dari serangkaian penyusunan kanon berdasarkan periodisasi yang pernah dilakukan oleh H.B. Jassin sampai Rachmat Djoko Pradopo, baik disusun berdasarkan penamaan angkatan, pembagian dekade proses kreatif, atau kesamaan ciri estetik, dipandang sebagai hulu dari praktik politik sastra. Praktik dengan proses kerja seperti membelah orang sedang betung, satu bagian diinjak dengan kaki, satu bagian lain diangkat menggunakan tangan.

Empat belas tahun berselang setelah Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia misalnya, muncul buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh (Kepustakaan Populer Gramedia, 2014) disusun oleh Jamal D. Rahman. Kemunculan buku ini kemudian menumbuhkan kesadaran lain bagi sebagian penggiat sastra, bahwa legitimasi tokoh dan karya bisa dilakukan dengan begitu cepat, masif, sistematis, dan berpola. Sebuah petisi online dilayangkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) atas nama pecinta sastra, guru bahasa dan sastra, ahli/kritikus sastra dan sastrawan untuk mendesak agar segera mengambil langkah tegas terhadap terbitnya buku tersebut. Para inisiator petisi memandang bahwa buku tersebut (1) berpotensi menyesatkan publik; (2) mencederai integritas dan moral ahli sastra dan sastrawan, serta masyarakat Indonesia, dan (3) dapat menjadi preseden buruk.

Selanjutnya pada tahun 2018 muncul kembali rencana untuk menyusun “Kanon Sastra Indonesia” secara institusional. Pada sebuah diskusi dalam agenda Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) untuk mempertimbangkan kehadiran kanon tersebut saya mengajukan dua pertanyaan: Pertama, kepada siapa kanon tersebut hendak diperuntukkan? Kedua, sudah siapkah publik sastra di Indonesia menerima kehadiran kanon sastra dalam keragaman khazanah Sastra Indonesia dengan segala beban tanggungan kontestasinya?

Dua pertanyaan tersebut mengingat bahwa lintasan sejarah kesusastraan di Indonesia selama ini sejatinya telah membentuk “kanon-kanon” tersendiri dan direproduksi terus dari waktu ke waktu oleh beragam kelompok dan golongan. Dari zaman kolonialisme Belanda sebagaimana dilakukan oleh Balai Pustaka dan diteruskan hingga pergantian satu rezim kekuasaan ke rezim kekuasaan lain pascakemerdekaan. Kehadiran kanon sastra, bahkan meskipun tidak dilembagakan secara resmi selalu muncul untuk kemudian menginterupsi, mempertanyakan kembali, meniadakan, atau pada dasarnya kian mengukuhkan kehadiran sebuah karya sastra dan sastrawan yang kemudian hari kita sebut sebagai Sastra Indonesia (dengan rasa “nasional”).

Saya mencontohkannya dengan bagaimana Amal Hamzah menulis sebuah kitab kecil berjudul Buku dan Penulis (Balai Pustaka, 1950) yang ditulisnya rentang tahun 1947–1948 untuk memperkenalkan penulis-penulis Indonesia kepada khalayak umum. Buku tersebut merupakan ulasan dan sinopsis singkat 20 judul roman dari 17 penulis. Sebagian besar roman ulasan Amal Hamzah terbitan Balai Pustaka dari tahun 1920-an, di antaranya Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, Sitti Nurbaya karya Marah Rusli, Darah Muda dan Asmara Jaya karya Adinegoro, Sukreni Gadis Bali karya Panji Tisna, dan beberapa roman terbitan Pustaka Rakyat (Kertajaya karya Sanusi Pane dan Belenggu karya Armijn Pane) serta terbitan Merdeka Press (Surabaya karya Idrus).

Melalui penerbitan buku tersebut Amal Hamzah mengatakan ingin cabang kebudayaan bernama sastra terus berkembang dan “tidak kerdil tumbuhnya”. Tapi di lain soal, terdapat persoalan paling mendasar dalam buku tersebut, bahwa kita tidak akan menemukan satupun buku penerbit di luar Balai Pustaka, Pustaka Rakyat, dan Merdeka Press. Padahal banyak sekali roman-roman lain beredar antara penerbitan Azab dan Sengsara (1920) hingga Surabaya (1947).

Amal Hamzah sebagaimana rekan segenerasinya adalah pengarang yang tumbuh dalam bayang-bayang kanon sastra Balai Pustaka. Generasi dengan pandangan bahwa karangan penulis terbitan Balai Poestaka, dimuat dalam Pandji Poestaka, atau terbitan berhubungan dengan redaktur Balai Pustaka merupakan karangan yang tidak perlu ditanyakan lagi mutunya. Sedangkan karangan di luar itu sebagian besar dipandang sebagai bacaan rendah, liar, dan picisan.

Tidak hanya Amal Hamzah, H.B. Jassin sebagai salah satu kritikus kenamaan pada periode itu juga memposisikan roman-roman picisan bacaan berbeda dengan karya sastra. Pada sebuah ulasan dalam buku Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay (Gunung Agung, 1954) H.B. Jassin memandang roman picisan sebagai “bacaan saja”. Pandangan tersebut untuk menampik perhatian R. Roolvink dalam artikelnya ‘De Indonesische “dubbeltje roman”’ (1950) yang memberikan perhatian terhadap genre ‘roman picisan’ yang mulai muncul di Medan pada tahun 1930-an. R. Roolvink berpandangan, bahwa roman picisan dalam kesusastraan pada umumnya jangan dilihat dan dihargai dari sudut belletristik (sastra Indah) saja, tetapi dapat ditilik sebagai pengukur apa yang hidup dalam jiwa suatu bangsa dan pengukur watak masyarakatnya. Sedangkan Jassin menganggap penggolongan roman picisan ke dalam (bentuk) kesusastraan malah melemahkan (kesusastraan).

Cara pandang H.B. Jassin dalam ulasannya, termasuk bagaimana Amal Hamzah memilah karya dalam Buku dan Penulis, mengindikasikan usaha Pemerintahan Belanda menghadirkan Balai Pustaka untuk menampik peredaran bacaan-bacaan liar yang dianggap mengganggu politik kolonial dapat dikatakan berhasil. Sensor dan pemilahan terbitan Balai Pustaka melalui “Nota Over de Volkslectuur” (1911) atau dikenal sebagai Nota Rinkes untuk menutup peluang terbitan karya-karya dengan bahasa Melayu yang dianggap rendahan, tuturan lugas, termasuk mengkritik sistem kolonial Belanda secara tidak langsung telah mempengaruhi bagaimana orang-orang memandang karya sastra bermutu. Tentu saja, proses sensor dan pemilahan ini, merupakan proses kanon paling awal sebelum kanon-kanon lain dihadirkan oleh penulis atau kritikus sebagai rekomendasi bacaan bagi masyarakat.

Kanon memberangus sejarah

Dalam pengantar Teori Sastra (Pusat Bahasa, 2004), Budi Darma mengatakan, semua karya sastra yang baik, lepas dari apakah sastra itu belle lettres atau literature, masuk dalam kanon sastra. Karya sastra yang sudah masuk kanon dapat diibaratkan sebagai sesuatu yang sudah dijadikan undang-undang. Karena sastra kanon mutunya tidak perlu diragukan lagi oleh karena itu dianggap tatanan baku. Budi Darma memandang, sesuai dengan tuntutan zaman, kanon sastra dapat berubah. Apa yang dulu diakui termasuk dalam kanon sastra kemudian tidak diakui lagi, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut, menurut Budi Darma, salah satunya dikarenakan perkembangan ilmu dan aspirasi masyarakat. Ia mencontohkan dengan kemunculan feminisme.

Dampak feminisme terhadap kanon sastra tampak antara lain dalam penilaian kembali kanon sastra abad kesembilan belas. Pada abad kesembilan belas, misalnya, jumlah wanita pengarang bukan main banyaknya, namun mereka dan karya mereka tidak dianggap bagian kanon sastra. Setelah feminisme dalam sastra mulai tumbuh pada tahun 1970-an/1980-an, banyak wanita pengarang dan karyanya yang dianggap masuk ke dalam kanon sastra. (Budi Darma, 2004, hlm. 22)

Sedangkan Saut Situmorang dalam tulisan bertajuk Politik Kanon Sastra (2007) memandang, persoalan pertanyaan seputar bagaimana proses kanonisasi terjadi di kesusastraan di luar Indonesia, termasuk fakta lebih sedikitnya jumlah sastrawan (jenis kelamin) perempuan, sedikitnya jumlah pengarang non-Eropa (bukan kulit putih) dalam kanon sastra berbahasa Inggris, memang selalu menjadi pertanyaan bagi banyak kritikus. Dia mengatakan bahwa banyak kritikus sastra di luar Indonesia yakin bahwa seleksi atas karya-karya sastra untuk “kanonisasi”—yaitu karya-karya yang disebut sebagai karya “klasik” itu—terjadi sama seperti pada kanon Bibel. Para kritikus ini yakin bahwa di balik pretensi “objektivitas” penilaian mutu karya terdapat sebuah agenda politik terselubung, yaitu eksklusi atas banyak kelompok dari representasi dalam kanon sastra.

Di Indonesia sendiri, tulis Saut Situmorang, banyak contoh politik kanosi sastra. Salah satunya bagaimana seri-novel Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca) sebagai karya terbaik Pramoedya Ananta Toer dan salah satu karya terbaik fiksi dalam sejarah sastra Indonesia dilarang terbit selama rezim militer Soeharto berkuasa. Tidak hanya itu, siapa saja yang ketahuan memiliki satu saja dari keempat novel Pram tersebut pasti akan ditangkap dan dimasukkan penjara karena dianggap sebagai seorang subversif atau pengkhianat bangsa dan negara. Dari kasus Pram dengan Tetralogi Buru ini, menurut Saut, publik dapat melihat betapa faktor-faktor di luar teks sangat mempengaruhi eksistensi sebuah teks sastra.

Kalau kita tanya apa sebenarnya alasan yang membuat Tetralogi Buru harus dilarang padahal keempat novel itu merupakan sebuah gugatan kritis seorang sastrawan Indonesia atas (sejarah) kolonialisme Belanda di Indonesia, maka jawaban klise yang terus menerus didaur-ulang/direproduksi oleh penguasa Republik ini adalah bahwa pengarangnya seorang Komunis! Kalau kita tanya lagi apa bukti Pram itu seorang Komunis, maka jawabannya… tidak ada jawaban! (Kita, misalnya, masih belum bertanya soal apa sebenarnya “kesalahan” Komunis dalam sejarah Indonesia! Atau, apa sebenarnya Komunis itu sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengannya dilarang di negeri komunal dan gotong royong ini.) (Saut Situmorang, 2007)

Persoalan pelarangan karya-karya Pramoedya Ananta Toer dan sastrawan lain terlibat dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, memang menjadi perdebatan kanonisasi paling sengit dalam kesusastraan Indonesia setelah tumbangnya rezim Soeharto. Perdebatan ini barangkali dapat dikatakan mengimbangi pembahasan soal kanon Balai Pustaka dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Ketika reformasi hadir, para pegiat sastra gencar mempertanyakan kembali bagaimana politik “belah betung” dilakukan terhadap karya-karya sastrawan Lekra setelah 1965, mulai dari pelarangan sampai pemusnahan buku-buku karya mereka.

Iwan Awaluddin Yusuf, dkk. dalam buku Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi (2010) menuliskan bahwa pada masa awal terbentuknya Orde Baru, pelarangan sejumlah buku pernah dilakukan secara membabi buta, terutama setelah peristiwa G-30S. Tiga bulan setelah peristiwa tersebut, pada 30 November 1965, Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Drs K. Setiadi Kartohadikusumo, pengumuman pelarangan terhadap 70 judul buku. Pelarangan ini kemudian disusul dengan pelarangan terhadap semua karya 87 penulis yang dituduh beraliran Kiri. Pelarang buku tersebut, menurut Iwan Awaluddin Yusuf, dkk. bukan sekadar karena isinya, melainkan karena “alasan politis” yang ditujukan kepada penulis, penerbit, dan bahkan editornya. Selain itu, terdapat juga sebuah keputusan yang menyatakan ada 21 penulis yang karya mereka harus dimusnahkan dari seluruh ruang perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Diperkirakan, pada periode itu, lebih dari 500 judul buku dinyatakan terlarang. Politik (atau kanonisasi) “belah betung” terhadap karya-karya sastrawan Lekra setelah 1965 mengakar mulai dari lembaga otoritas pemerintahan di bidang seni dan sastra sampai pada pelaku sastra. Tahun-tahun selanjutnya menandai perubahan haluan sejarah kesusastraan dan berlangsung sampai tiga dekade lebih.

Keith Foulcher dalam Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni: Sejarah Lekra 1950–1965 (2020) menuliskan bahwa kurun waktu antara 1950 hingga 1965 adalah masa pertentangan-pertentangan ideologis yang kuat bermuara pada kehidupan berbudaya Indonesia. Ia memandang, terdapat polaritas perdebatan antara dua kubu jelang 1965 menguasai masyarakat, satunya merupakan kaum intelektual dan seniman yang dipandang sebagai pemegang nilai-nilai humanis liberal dan lainnya adalah kaum intelektual dan seniman yang dianggap bertanggung jawab untuk menempatkan diri dalam kebudayaan masyarakat yang sadar kelas dan anti imperialis.

Ketika para perwakilan dari pihak liberal memenangkan hegemoni setelah 1965, merelakan yang bertanggung jawab untuk menentukan sejauh mana batas-batas wacana sastra dan kesenian secara umum diarahkan, serta untuk membangun gambaran masa lalu… konsep sastra alternatif kiri serta perannya sebelum 1965 tidak hanya dihilangkan, tetapi juga terus-menerus dipermalukan dan diolok-olok hingga menjadi parodi sastra itu sendiri (Keith Foulcher, 2020, hlm. 5)

Apa yang dimaksud Keith Foulcher pertentangan ideologis antara 1950 hingga 1965 tentu saja ditandai dengan perdebatan-perdebatan seni dan budaya setelah (dan sepanjang) kehadiran “Surat Kepercayaan Gelanggang” oleh Chairil Anwar, dkk. (1955), “Mukadimah Lekra” menandai kelahiran Lekra digagas D.N. Aidit, dkk. (1950), dan kemunculan “Manifes Kebudayaan (Manikebu)” (1963) oleh H.B. Jassin, dkk. Dua kelompok yang kemudian dipandang berseteru jelang 1965 adalah antara Lekra dan Manikebu. Termasuk salah salah satunya ketika Presiden Sukarno menyatakan pelarangan Manikebu melalui Surat Keputusan Pelarangan Manifesto Kebudayaan yang dikeluarkan pada 8 Mei 1968. Dalam catatan mengenai Lekra VS Manikebu (2000), Alexander Supartono menuliskan, bahwa yang dilarang dari “Manifesto Kebudayaan” adalah keberadaannya sebagai sebuah bentuk manifesto, karena dianggap menyaingi “Manifesto Politik” yang sudah ada.

Sementara itu, lanjut Supartono (mengutip Ajoeb, 1990), Lekra yang dianggap paling gencar menentang Manikebu, tidak pernah mengusulkan pelarangan terhadapnya. Sidang Pimpinan Pusat Lekra di Palembang yang dilakukan beberapa bulan sebelum pelarangan memutuskan untuk menghadapi Manikebu di tataran wacana, dengan membongkar ide-idenya yang dianggap absurd.

Tetapi bagaimanapun, sebagaimana dikatakan Foulcher, secara jelas setelah 1965 proses legitimasi dan penyangkalan terhadap posisi sayap kiri muncul secara jelas dalam wacana kritis Indonesia. Ia menegaskan bahwa kuasa hegemoni (Manikebu-pen) dalam wacana utama tetap kuat beberapa dekade sesudahnya. Foulcher menggambarkan bagaimana pembacaan seputar Lekra termasuk Pram dan karyanya pada periode 1980-an, bahwa suara-suara radikal dalam sastra dan kehidupan berbudaya tidak dibungkam, tetapi terkurung dalam status yang terpinggirkan dan sebagai oposisi, di luar jurusan sastra di universitas, forum kesenian resmi, dan jalur publikasi dan distribusi mapan.

Usaha Merevisi historiografi sastra

Sebagaimana saya tulis di atas, setelah rezim Soeharto tumbang dan Indonesia memasuki babak baru Reformasi, para pegiat sastra berupaya mempertanyakan dan menggali kembali posisi dan kekaryaan sastrawan Lekra. Beberapa buku dan penelitian terbit membahas kedudukan dan posisi sastrawan Lekra, menganalisis karyanya, mendata daftar sastrawan tergabung di dalamnya, dan bahkan menerbitkan kembali karya-karya sastrawan Lekra.

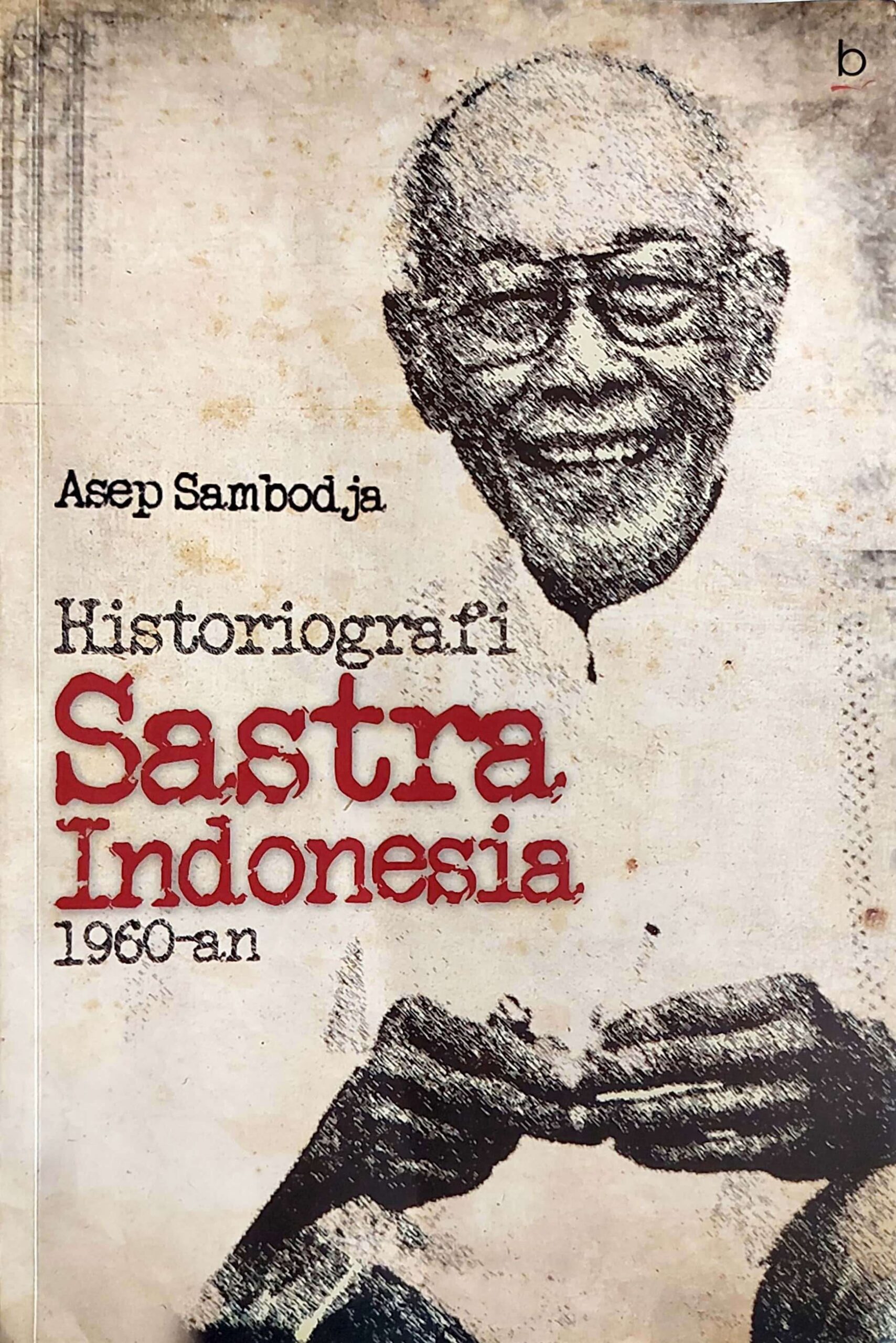

Berbagai macam usaha ini untuk mengimbangi kurang-lebih tiga dekade penyangkalan, pemberangusan, dan pelarangan terhadap karya-karya mereka. Salah satu buku yang mencoba merumuskan kembali sejarah sastra Indonesia periode 1960-an, dan berusaha menjadi titik temu dari perseteruan kelompok sastrawan Manikebu dan Lekra, adalah buku penelitian Asep Sambodja berjudul Historiografi Sastra Indonesia 1960-an (2010).

Sambodja dalam catatan pengantar buku tersebut memandang bahwa hegemoni dalam buku-buku sejarah sastra selama sepanjang Suharto berkuasa mempengaruhi pengajaran sastra Indonesia mulai dari sekolah-sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia menganalogikan jika di dalam dunia politik terdapat rekonsiliasi, rehabilitasi, dan kompensasi, maka salah satu cara untuk memberi tempat agar karya-karya sastrawan Lekra mendapat tempat dan dibicarakan oleh siswa-siswa dan mahasiswa salah satunya dengan cara merevisi buku sejarah sastra Indonesia. Samboja pun memandang, penting bagi generasi hari ini untuk memahami karya sastra yang diproduksi oleh sastrawan Manikebu dan sastrawan Lekra, meskipun kedua kubu tersebut berlawanan tetapi mereka sama-sama memotret “wajah” Indonesia pada tahun 1960-an melalui perspektif masing-masing.

Cara untuk mempertemukan deretan sastrawan kelompok Lekra dan Manikebu yang dilakukan Samboja dalam buku Historiografi Sastra Indonesia 1960-an adalah dengan melakukan pendekatan new historicism dan ditunjang kajian kepustakaan melalui sederet data buku sastra (termasuk sejarah dan karya sastra) terbitan dari tahun 1960-an. Buku-buku tersebut ditandai dengan buku Angkatan 66: Prosa dan Puisi karya H.B. Jassin (1968) yang merupakan sastrawan Manikebu, hingga tiga buku terkait sastrawan Lekra yang diterbitkan tahun 2008 dan disusun oleh Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan: Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat, Gugur Merah: Sehimpunan Puisi Lekra 1950-1965, dan Laporan dari Bawah Tanah: Sehimpunan Cerita Pendek Lekra 1950-1965.

Samboja memandang, penting untuk menghadirkan keragaman dalam historiografi sastra 1960-an, untuk itu diperlukan bahan baku buku terbitan sastrawan kelompok Lekra dan Manikebu.

Tujuan utama penelitian ini adalah membuat historiografi sastra Indonesia 1960-an yang dapat menampung semua komponen sastrawan Indonesia yang berbeda paham iIdeologi, partai politik, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Buku-buku sejarah sastra Indonesia yang telah dihasilkan sastrawan Lekra, seperti Bakri Siregar 1964 yang menulis Sedjarah Sastra Indonesia Modern 1 atau antologi sastra yang berpretensi kesejarahan yang dihasilkan sastrawan Manikebu, seperti Taufiq Ismail dan kawan-kawan (2002) yang menerbitkan Horison Sastra Indonesia dalam empat jilid, menjadi bahan baku dalam pembuatan sejarah sastra Indonesia 1960-an yang lebih komprehensif. (Samboja, 2010, hlm. 11)

Dari sekian bahan baku ditelaah Sambodja, melalui buku berisikan lima bab, ia menghadirkan pada bab empat bertajuk “Pembacaan Kritis Karya-karya Sastrawan Lekra dan Menikebu”. Pada bab ini, Samboja mengklasifikasikan 29 orang sastrawan Lekra dan Menikebu, menghadirkan biodata ringkas mereka, dan melakukan telaah singkat atas beberapa karya mereka. Di antaranya 29 orang sastrawan tersebut turut dihadirkan nama Hamka yang tidak termasuk di antara dua kelompok sastrawan tersebut telaah serta polemik novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijck.

Sambodja memandang Hamka dihadirkan sebagai korban “pengganyangan” Lekra. Selain itu, terdapat pula 15 sastrawan Lekra dan 13 sastrawan Manikebu yang hanya dihadirkan biodata ringkasnya tanpa telaah. Usaha Samboja untuk mengisi kerumpangan sastrawan Lekra dalam historiografi sastra Indonesia dengan menghimpun berbagai data dan menyandingkannya dengan sastawan Manikebu saya kira patut diapresiasi. Meskipun usaha untuk merevisi kanon sastra (atau mengubah menurut Budi Darma) yang hadir pada masa Orde Baru ketika dibaca lebih lanjut penuh dengan “keraguan” dan “kekurangan di sana-sini”.

Ketika pertama kali membaca, saya berusaha menempatkan posisi saya sebagai seorang mahasiswa atau siswa, sebagaimana buku tersebut ditujukan oleh Sambodja, dan sebagaimana pula pernah saya alami ketika membaca Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia karya Korrie Layun Rampan belasan tahun silam. Namun, beberapa pertanyaan tetap tidak dapat terelakkan ketika semacam “keraguan” dari penulis dan “kekurangan di sana-sini” itu saya temukan.

Persoalan tersebut saya kira dialami Sambodja dikarenakan kekurangan akses dan data terhadap karya-karya sastrawan Lekra. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Samboja menghadirkan beberapa nama sastrawan yang termasuk dalam periode 1960-an, tetapi ia melakukan telaah atas karya jauh setelah periode itu. Selain itu, kekurangan akses tersebut juga terlihat dari bagaimana Sambodja mengklasifikasikan sastrawan yang ditelaah karyanya dan hanya dihadirkan biodata singkatnya saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi saya, semisal kenapa Chalik Hamid dihadirkan pada bagian 29 orang sastrawan yang ditelaah karyanya sementara Joebar Ajoeb atau S. Rukiah Kertapati hanya dibuatkan biodata singkatnya?

Klasifikasi dan pemilahan dilakukan Sambodja berlaku dalam untuk sub-bab “Sejumlah Sastrawan Manikebu Lainnya” dengan jumlah 13 orang sastrawan, di antaranya A. Bastari Asnin, Boen S. Oemarjati, Bokor Hutasuhut, Bur Rasuanto, B. Soelarto, Mochtar Lubis, Mansur Samin, dan seterusnya. Kenapa kemudian diberikan porsi dan telaah “berlebih” terhadap nama dan karya, misalnya Goenawan Mohamad dan Hartijo Andangdjaja, dibanding nama dan karya 13 sastrawan Manikebu tersebut?

Saya berusaha untuk mencari bagaimana Sambodja mengklasifikasi atas “perbedaan porsi” telaah yang diberikan, tetapi tidak menemukannya. Salah satu model klasifikasi yang saya temukan dituliskan Samboja dalam buku yang merupakan hasil penelitian dari pembiayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional adalah soal kekhusuan tema soal kebangsaan.

Penulisan sejarah sastra 1960-an sejatinya tidak hanya membicarakan karya para sastrawan Manikebu, melainkan karya-karya sastrawan Lekra juga perlu dibicarakan. Dari penelitian ini ditemukan keberagaman tema yang diangkat para sastrawan Lekra maupun Manikebu, namun dalam hal ini penulisannya difokuskan pada tema kebangsaan. Terkait dengan tema kebangsaan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar sastrawan Lekra cenderung mengangkat tema kebangsaan, karena kebijakan Lekra mengarahkan mereka untuk menuliskan persoalan-persoalan yang hidup di masyarakat. Sementara sastrawan-sastrawan Manikebu lebih menitikberatkan pada bentuk sesuai dengan konsep “seni untuk seni” yang mereka yakini. (Sambodja, 2010, hlm. 193)

Klasifikasi yang dilakukan Sambodja dengan memilah karya “tema kebangsaan” ini tidak memberikan informasi berlebih pada saya untuk melihat bagaimana “porsi berlebih” diberikan atas nama dan karya seorang sastrawan dibandingkan sastrawan lainnya. Klasifikasi ini kemudian hanya menambah beberapa daftar pertanyaan penting, terutama apakah benar buku ini merepresentasikan judulnya: Historiografi Sastra Indonesia 1960-an?

Pertanyaan penting ini membuat saya yakin bahwa kemungkinan besar Sambodja kekurangan akses terhadap karya yang membuat proses penulisan buku ini turut “kekurangan di sana-sini”. Jika Samboja berpegang pada tujuan untuk membuat historiografi sastra Indonesia yang dapat menampung semua komponen sastrawan Indonesia dengan batasan karya-karya sastra mengangkat masalah kebangsaan dan nasionalisme, maka masih terdapat beberapa karya di luar karya sastrawan kelompok Lekra dan Manikebu pada periode 1960-an tidak terlacak oleh Samboja.

Saya mencontohkan beberapa karya yang pernah saya teliti terkait Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang beberapa karyanya terbit pada periode 1960-an dan berbicara persoalan nasionalisme. Semisal karya Soewardi Idris, Bachtiar Djamily, Dt. B. Nurdin Jacub, atau setidaknya A.A. Navis yang dalam cerpen juga mengandung unsur-unsur kebangsaan (paling mudah ditemukan mungkin “Robohnya Surau Kami”)—bagian ini pernah saya ulas dalam kertas kerja berjudul “Kanon Sastra: Bagaimana Menjadi Indonesia?” untuk KKI 2018.

Bukan Historiografi Sastra 1960-an

Sambodja dengan tegas dalam bukunya mengungkapkan bahwa tujuan utama dari penulisan historiografi sastra Indonesia 1960-an adalah sebuah usaha untuk menampung komponen sastrawan Indonesia yang berbeda paham, ideologi, partai politik, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Namun, jika kita perhatikan lebih lanjut, terdapat kebimbangan (atau kekurangan data?) ketika penulis melakukan klasifikasi terhadap sastrawan dan karya pada periode tersebut.

Tujuan utama ini tampak bergeser karena dominasi persoalan Lekra dan Manikebu dipandang lebih besar dan menarik dibandingkan membicarakan sejarah sastra Indonesia 1960-an itu sendiri. Kebimbangan Sambodja tampak mencolok ketika kita membaca “pengantar” yang ingin mengakomodir keberagaman sastrawan 1960-an dengan “penutup” yang kemudian ingin memberikan porsi antara sastrawan Lekra dan Manikebu agar berimbang. Sebagaimana dijelaskan Sambodja pada penutup:

Penelitian ini bertujuan untuk menuliskan kembali sejarah sastra Indonesia 1960-an yang sarat konflik antara sastrawan Lekra dan Menikebu. Para penulis sejarah sastra seperti Yudiono K.S. (2007) cenderung memihak pada kelompok Manikebu, akibatnya bukunya yang membicarakan sastra Indonesia 1960-an terasa timpang, karena banyak sastrawan Lekra yang tak dihiraukan. Karena itu saya menyarankan agar buku itu direvisi. (Sambodja, 2010, hlm. 193)

Saya membayangkan setiap usaha merevisi sejarah sastra (atau kanon), seperti dilakukan Sambodja, akan membangun sebuah kanon yang lain jika tidak dibarengi dengan kelengkapan data, penulisan komprehensif, dan keraguan terhadap pendekatan yang sedang dilakukan. Sekali lagi, di luar apresiasi untuk menghadirkan sejarah untuk kalangan mahasiswa dan siswa, saya merasa ini terjadi dalam buku Historiografi Sastra Indonesia 1960-an. Melihat klasifikasi sastrawan dan karya yang dihadirkan penulis, saya kira lebih tepat bahwa buku tersebut adalah deretan daftar sastrawan dari kelompok Lekra dan Manikebu, karena tidak menampung sastrawan dan karya periode 1960-an, meskipun ada pembatasan soal karya yang mengandung nasionalisme dan kebangsaan.

Berbicara terkait periodisasi 1960-an dalam kesusastraan Indonesia, yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan persoalan politik kebangsaan, maka kita tidak akan bisa melihat persoalan Lekra dan Manikebu berdiri sendiri pada periode ini. Dalam historiografi Indonesia, paruh pertama dekade 1960-an, masuk pada tahun-tahun menantang dalam proses berkebangsaan. Jennifer Lindsay (2011, hlm. 2) mengungkapkan, bahwa adalah penting mengingat kembali beberapa peristiwa dan arus-arus utama yang mendasari periode 1950-1965, salah satunya adalah ketidakpuasan gerakan anti pusat dan faksionalisme politik di Indonesia.

Jika kita melihat periode ini sebagai bagian dari gejala kebudayaan atau kesusastraan Indonesia, maka pada akhir periode 1950-an dan awal 1960-an akan terlihat polemik lain soal nasionalisme dan kebangsaan di dalam karya-karya sastra, antara Lekra dengan sastrawan di luar kelompok Manikebu (bahkan mendahului polemik dengan Manikebu). Salah satunya, sebagaimana saya singgung di atas, persoalan antara sastrawan pendukung gerakan PRRI dengan sastrawan Lekra yang sama-sama berbicara soal kebangsaan dalam perspektif berbeda.

Di luar itu semua, periode 1960-an juga merupakan periode munculnya sastrawan-sastrawan baru dari berbagai daerah yang didorong oleh kehadiran berbagai majalah sastra yang terbit di ibukota. Meskipun kemudian kita tahu, majalah sastra ini digawangi oleh para sastrawan yang berafiliasi pada kelompok Manikebu, tapi para sastrawan yang muncul pada periode tersebut tidak otomatis berafiliasi dengan mereka. Sebagaimana pernah diungkap Goenawan Mohamad (1993, hlm. 22) terkait Majalah Sastra, bahwa para penulis yang mengirimkan karya mereka ke majalah tersebut umumnya penulis yang tidak—atau belum—tergabung dalam organisasi politik apapun. Bahkan diantara penulis sastra itu, tampak ada tendensi keengganan memasuki partai yang ada saat itu. Bagian inilah, yang pada mulanya ingin “ditangkap” dan “ditampung” Sambodja lewat historiografi sastra Indonesia, kemudian tidak terakomodir dan mengerucut pada hanya deretan nama dan karya sastrawan Lekra dan Manikebu.

Porsi periodisasi yang diambil Sambodja untuk mengisi kekosongan sejarah kesusastraan Indonesia pada dekade 1960-an pada dasarnya telah menghadirkan kekosongan yang lain dalam ruang lingkup penelitiannya. Selain kekurangan akses terhadap data, saya kira karena tanggungan beban kesejarahan pada periode ini, yang berimbas pada praktik kebudayaan dan kesusastraan tidak tepat ditelaah melalui perspektif periodisasi sebagaimana dilakukan Sambodja. Tanggungan beban ini yang kemudian membuat keinginan untuk menampung sejarah sastra pada periode 1960-an tetapi terjebak pada pembicaraan atau usaha untuk sekadar memberi ruang untuk sederet daftar sastrawan Lekra yang “lenyap” dalam kesejarahan sastra Indonesia.

Usaha ini pun tidak berimbang, disebabkan porsi telaah tidak setara diberikan pada masing-masing sastrawan, yang membuat pembaca secara tidak langsung mengklasifikasikan ada tingkatan atau capaian berbeda, baik di antara sastrawan yang berafiliasi dengan Lekra atau Menikebu. Model pencatatan periodisasi semacam ini, meskipun Sambodja tidak memberi penyebutan “angkatan”, memang selalu memunculkan masalah, sanggahan, termasuk polemik dalam menyusun sejarah sastra Indonesia karena dipandang sangat subjektif bila tidak didasarkan pada kriteria yang jelas. Hal itu terus terjadi mulai dari periodisasi yang dilakukan H.B. Jassin, Buyung Saleh, Nugroho Notosusanto, Bakri Siregar, Ajip Rosidi, Zuber Usman, sampai Rachmat Djoko Pradopo. Termasuk turut mendatangkan pertanyaan ketika kita membaca Leksikon Kesusastraan Modern Indonesia (1983) yang dieditori Pamusuk Eneste, sampai pada Leksikon Susastra Indonesia (2000) dan Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia (2000) yang digarap Korrie Layun Rampan.

Belajar melihat kemungkinan lain

Setiap usaha untuk menghadirkan atau menyusun sejarah kesusastraan barangkali akan selalu dibarengi dengan muatan “kanon”. Namun, tendensi penghadiran buku Historiografi Sastra Indonesia 1960-an karya Asep Sambodja berbeda dengan kehadiran beberapa historiografi atau “kanon” sebelum atau sesudah buku tersebut terbit. Samboja tidak hendak berusaha mengukuhkan (apalagi ngotot) membuat seseorang masuk dalam sebuah periodisasi atau golongan. Dengan segala kekurangan, ia dengan niat baik hendak mempertemukan dua kelompok yang sepanjang sejarah sastra Indonesia terus dibenturkan.

Meskipun, secara tegas saya memandang buku tersebut bukanlah sejarah sastra pada periode 1960-an melainkan “daftar sastrawan Lekra dan Manikebu 1960-an”, usaha atau lebih tepatnya niat untuk merevisi dan mengisi bagian bopong dari sejarah sastra Indonesia yang dilakukan Samboja saya kira dapat terus dilanjutkan. Tentu saja, dengan ketepatan alat, metode, kelengkapan data, dan terpenting “kekuatan iman” menghadapi makhluk-makhluk sastra Indonesia.

Terpenting (pembelajaran bagi diri saya sendiri), dari proses pertama kali saya menemukan dan membaca buku Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia karya Korrie Layun Rampan di tahun 2006, sampai ketika membaca karya Historiografi Sastra Indonesia 1960-an karya Asep Sambodja dan beberapa buku sejarah sastra lain, saya belajar untuk melihat kemungkinan lain dari keluasan dan keragaman dari khazanah sastra Indonesia.

Daftar Pustaka

Darma, B. (2004). Pengantar Teori Sastra. Jakarta, Indonesia: Pusat Bahasa.

Foulcher. K. (2020). Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni: Sejarah Lekra 1950–1965 (Rima Febriani, trans.). Bandung, Indonesia: Pustaka Pias.

Hamzah, A. (1950). Buku dan Penulis. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.

Lindsay, J., & Liem, M. (ed.). (2011). Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965. Jakarta, Indonesia: KITLV.

Jassin, H.B. (1954). Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay. Jakarta, Indonesia: Gunung Agung.

Mohamad, G. (1993). Kesusastraan dan Kekuasaan. Jakarta, Indonesia: Pustaka Firdaus.

Sambodja, A. (2010). Historiografi Sastra Indonesia 1960-an. Jakarta, Indonesia: Bukupop.

Situmorang, S. (2007). Politik Kanon Sastra.

Esha Tegar Putra

Esha Tegar Putra pernah bekerja sebagai periset untuk Komisi Arsip dan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta. Ia menulis puisi, naskah drama, ulasan seni-budaya, dan berbagai tulisan lain. Beberapa buku puisinya adalah Pinangan Orang Ladang (2009), Dalam Lipatan Kain (2014), Sarinah (2016), Setelah Gelanggang Itu (2020), dan terbaru Hantu Padang (2024). Ia kini tinggal di Depok, Jawa Barat, dan mendedikasikan diri sebagai penulis rupa-rupa.